Сегодня мы…

· Погрузимся в мир занимательной этимологии.

· Поговорим о народной этимологии и узнаем, почему её нельзя рассматривать серьёзно.

· Выясним историю происхождения некоторых слов.

А вы когда-нибудь сталкивались с народной этимологией? Этимология – это происхождение слова. И раздел языкознания, который изучает происхождение слов. А народной этимология бывает, когда не специалист пытается истолковать значение слова, исходя из значений созвучных слов. Иногда получается вполне осмысленно. А иногда всё выглядит полнейшей нелепицей!

Например, по народной этимологии слово «подушка» называется так, потому что клали её под ухо (под ушко). А выдра названа так, потому что шерсть у неё будто кто-то выдрал – или выдерет, когда будет выделывать шкуру. А «небеса» кое-кто истолковывает как сумму слов «нет» и «бес» – то есть нет беса.

Но в таком случае почему такое нельзя провернуть и с другими словами?

Гордыня – дыня, выращенная в горах

Экстаз – бывший таз

Картина – ворона, упавшая в болото

Пистолет – столетний юбилей числа пи…

Звучит глупо? Конечно! Именно поэтому народная этимология ещё называется ложной. Узнать происхождение слова не всегда просто. Неподготовленный человек не может сделать это. Ведь нужно проследить за историей слова, посмотреть на родственные слова, узнать, как изменялся вид слова и его значение. Для этого лингвисты прибегают к письменным источникам разных лет. Сравнивают разные формы слова между собой. Реконструируют корни древних языков.

За каждой статьёй в этимологическом словаре скрывается серьёзная работа. Порой она приводит нас к ошеломительным открытиям. И самые простые слова могут иметь самое неожиданное происхождение.

Например, что может быть невиннее и красивее бабочки? Только вот почему это слово так похоже на слово «баба» с уменьшительно-ласкательным суффиксом? Потому что именно от слов «баба, бабка» оно и произошло. Наши предки считали, что душа умершего продолжает жить в виде маленького крылатого существа. Вот этих существ и назвали бабочками – они ведь будто крошечные женщины в нарядных сарафанах!

При этом связь «душа» – «бабочка» прослеживается не только в русском языке. В греческом языке мотыльки, бабочки называются «психари», от слова «психе» – «душа». А в некоторых диалектах русского языка они носят название душички.

Вот так этимология проводит нас от красивой бабочки до древних верований и душ умерших людей!

Ну а как же дела обстоят с выдрой? Из неё, конечно, никто не выдирал шерсть. Это название восходит к праиндоевропейскому слову, которое обозначает «водяная». К праиндоевропейскому корню с таким значением будут восходить и литовское слово, обозначающее выдру. И греческое слово – правда, оно обозначает водяную змею.

Развеем ещё несколько мифов народной этимологии. Очень вероятно, что подушка не имеет никакого отношения к ушам. Зато имеет отношение к словам воздух, дышать, дуть. То есть подушка – это нечто надутое.

А небеса, конечно, имеют отношение не к бесу, а к небу. Ведь в русском языке нормальным считаются слова, обозначающие множество, с суффиксом -ес-: чудеса, словеса. Однако считается, что слово небеса восходит ещё к праиндоевропейскому корню. От которого, например, пошли такие слова, как греческое «нефос» (облако) или латинское «небула» (туман, туча, облако).

Ещё один пример, когда этимология уводит нас далеко от исходного слова – сани. Что общего у саней со змеями? Ну, например, сани тоже ползают. Поэтому у саней есть полозья. А полоз – это такая змея. И это совсем не случайное совпадение. Праславянское слово с корнем -san*- обозначало именно змею. В церковнославянском языке слово «сань» тоже обозначало змею. Было слово с этим корнем и в чешском языке – оно обозначало дракона, змея.

Санный след на снегу настолько напоминал нашим предкам след ползущей змеи, что они так и назвали средство передвижения – змеёй, вернее, санями!

Удивительными могут быть пути заимствованных слов. Как, например, связаны лев, слон и имя Руслан? Они все дальние родственники!

В тюркских языках есть слова, обозначающие льва. В разных языках они похожи: аслан, арсалан, арыслан. Последнее слово – татарское. В этом языке оно трансформировалось в имя Руслан.

Но при чём же тут слон? Наши далёкие предки слонов не видели. И когда они узнали от восточных торговцев о каком-то животном «аслане», то просто перепутали зверей. И посчитали, что речь о большом животном с хоботом и бивнями. Так аслан постепенно сделался слоном.

Есть, впрочем, версия и о том, что слона назвали так из-за того, что он спит, прислонившись к деревьям.

А вот верблюд вначале был… слоном! Действительно, древнерусское слово вельбудъ заимствовано от готского слова, которое обозначало нечто большое. И в конце концов это слово восходит к древнеиндийскому названию слона! Однако проходя через множество языков, слово постепенно начало менять значение, и в конце концов в русском языке этим словом стали обозначать совсем другое животное.

Неожиданные изменения значений могут подстерегать нас где угодно. Например, все мы пользуемся цифрами. А цифра – слово, которое пришло к нам из латинского языка. Только вот латинский язык взял это слово из арабского (там оно звучало как «сифр»). И первоначально слово обозначало нуль, пустоту.

Более того, в русский язык слово пришло не прямо из латинского, а через язык-посредник: итальянский, немецкий или польский. И сначала в другой форме: цифирь. Так называлось счисление, арифметика. А уже потом нужным словом стали обозначать и цифры.

А что вы скажете про такой обыденный предмет как шампунь? Наверняка отнесёте к английским заимствованиям! Ведь в английском языке есть слово «shampoo» с таким же значением. Однако корни этого слова уведут нас через хинди прямиком к санскриту! К корню со значением «толочь, месить, нажимать, надавливать» – очень похоже на втирание шампуня в голову!

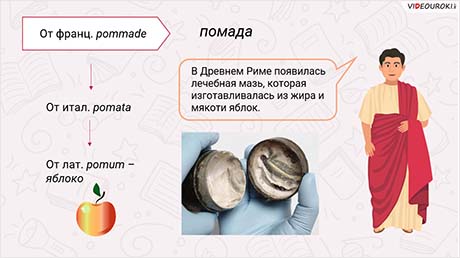

И это ещё довольно простая этимология. За некоторыми названиями косметических средств стоит целая история. Например, слово «помада» уведёт нас сначала во Францию, откуда оно пришло в русский язык. А затем в Италию и дальше – в Древний Рим! Именно там появилась лечебная мазь, которая изготавливалась из жира и мякоти яблок. Именно от слова «поммо» – «яблоко» – и возникло название. При этом сначала помада считалась лекарством, потом в 18 и 19 веках стало восприниматься как средство для ухода за волосами. И наконец название закрепилось для средства косметики, которое наносилось на губы.

Но ещё более необычной можно посчитать историю слова «одеколон». Началась эта история в немецком городе Кёльн, где жил выходец из Италии Джованни Мария Фарина.

В начале 18 века были очень популярны всевозможные ароматические воды. И Фарина придумал состав такой воды: в спиртовой раствор он добавил нотки разных цитрусов, лаванды и розмарина. Сам парфюмер писал, что сочетание напоминает ему «весеннее утро в Италии после дождя». Мануфактуру по выпуску ароматической воды Фарина открыл в Кёльне, и средство назвал просто «Кёльнская вода».

«Кёльнская вода» быстро стала популярной. Но настоящая известность пришла к ней в середине века, когда во время войны в Кёльн вошли французы. Ароматическая вода Фарины им очень понравилась, и её запасы были отправлены в Париж. Французы произносили название «Кёльнская вода» на свой манер: «о-де-колонь». Именно это название потом и прижилось в русском языке.

Одеколон в России был известен ещё с 18 века: его присылали в подарок Екатерине II. А ещё своей громкой славой одеколон во многом обязан… Наполеону! Бонапарту так понравился запах «Кёльнской воды», что он пользовался ей постоянно: принимал с ним ванны, добавлял в чай, капал на сахар… И никогда не расставался с бутылочкой одеколона за голенищем сапога. А поскольку образ Наполеона был очень модным в том числе и в России – слово «одеколон» прочно вошло в 19 веке в русский язык.

Есть и заимствованные слова, которые серьезно изменили своё значение за годы. Например, паразит в нашем понимании – нечто явно отрицательное. В биологии так называют существ, которые живут за счёт ресурсов чужого организма – это могут быть как растения, так и насекомые, рыбы, черви… А в переносном значении – это оскорбление, обозначение человека-приспособленца.

Однако в Древней Греции слово «парасит» обозначало всего-навсего сотрапезника и происходило из сочетания со значением «обедать с кем-либо рядом». Богатым людям было скучно принимать еду в одиночестве. И они могли приглашать к трапезе «параситов»: людей, у которых хорошо подвешен язык. Задачей параситов было развлекать хозяев за столом: рассказывать новости, сплетни и забавные истории, философствовать или просто вести приятную беседу. За это парасит получал сытный обед, уважение, а иногда и награду.

Чем остроумнее был человек, тем чаще его приглашали в качестве сотрапезника-парасита. Параситом даже мог быть раб. Считается, что именно в таком качестве часто выступал Эзоп – автор знаменитых басен. Он был уродлив, зато необычайно остёр на язык, и богатые греки забавлялись, приглашая его к столу.

Из Древней Греции «параситы» как явление перешли в Древний Рим. Однако значение слова изменилось: теперь это не только «сотрапезник», но и «прихлебатель». В Риме от парасита не требовалось философских рассуждений или умных бесед. Он должен был развлекать хозяина дома остротами, льстить ему. Бывало, что несколько параситов пытались изо всех сил угодить богатому римлянину. Неудивительно, что очень скоро параситов начали изображать в театре! Там вышучивали их жадность, льстивость, угодливость, любовь к даровщине. Тогда-то слово и обрело нынешнее звучание.

Постепенно это слово пришло во французский язык. Читаем в романе Дюма «Графиня де Монсоро»:

«Горанфло подхватил на лету милосердный королевский взгляд, и лицо его превратилось в подобие маски античного паразита: одна его половина улыбалась до ушей, другая – заливалась плачем».

А потом уже из французского языка слово паразит перешло в русский и закрепилось в значении, которое мы знаем.

А что мы восклицаем, когда получаем радостную новость? «Ура!» Только вот этот клич совсем не обозначал радость. Скорее всего, он был боевым. Не зря же в бою с этим криком солдаты бежали в атаку! А произошло слово ура, по одной версии, от немецкого корня, который обозначает быстрое движение. По второй версии, корень был тюркским и обозначал «бить, бей».

А теперь полистаем сборник стихов Пушкина. И отыщем там довольно частое выражение: «мой добрый гений». Например:

Ах! ведает мой добрый гений,

Что предпочел бы я скорей

Бессмертию души моей

Бессмертие своих творений.

О ком это Пушкин? Неужели он называет гением себя? Нет.

В Древнем Риме гениями называли добрых духов – покровителей рода. Само это слово восходит к праиндоевропейскому корню со значением «рожать». То есть гений и генетика – слова, который находятся в отдалённом родстве!

Именно в значении «покровитель, добрый дух» и попало слово гений в русский язык. По значению оно было похоже на слово ангел. И как раз в 19 веке слово «гений» начало постепенно употребляться в другом значении: человек с выдающимися способностями. Читаем у Лермонтова о Пушкине:

Угас, как светоч, дивный гений,

Увял торжественный венок.

Чаще всего слова в русский язык приходили из европейских языков. Однако первоисточники их могут оказаться удивительными. Посмотрим на всеми любимый шоколад. Это слово пришло из немецкого языка, а в немецкий из испанского. Однако этимология слова уведёт нас на родину шоколада, в Южную Америку – к языку племени науатль. В этом языке было слово какао, которое тоже перешло в наш язык через испанское заимствование. А напиток из какао-бобов и воды назывался «кокоуатль» (какао-вода). По другой версии слово состояло из двух корней: «шокос» (горький) и «уатль» (вода). И получалось «шоколатль» – «горькая вода», что довольно точно описывает вкус этого напитка.

Этимология – поразительный раздел языкознания. Она позволяет видеть нам перемены в языке. С её помощью мы открываем родство слов, которое давно утеряно. Она позволяет через слово прикоснуться к истории. Наконец, узнавать этимологию слов просто необычайно интересно. Это даёт нам понимание – насколько грандиозен наш язык, насколько богата его история и насколько долгий путь иногда проходит слова, которыми мы пользуемся.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

348

348