Сегодня мы…

· Поговорим об открытии, которое произвело революцию в истории языка.

· Узнаем кое-что о содержании берестяных грамот.

· Рассмотрим самые интересные образцы надписей на берестяных грамотах.

Среди древних памятников письменности есть тот, который занимает уникальное место. Это берестяные грамоты. На них очень часто ссылаются в работах, посвящённых древнерусскому языку или истории Древней Руси. Но что в этих грамотах такого особенного?

О том, что на Руси писали на расслоённой бересте, учёным было известно всегда. В конце концов, гибкий верхний слой коры берёзы на Руси использовался в быту постоянно. Из него плели коробы, делали лукошки, туески, он использовался для художественных изделий, им растапливали печи… А ещё в бересту могли обёртывать вещи, чтобы защитить их от гнили и сырости. Это дешёвый материал, которого полно под рукой – так почему бы и не писать на нём?

Кстати, другие народы тоже додумались до использования бересты как материала для письма. Например, в Индии, в Гималаях, тоже растут берёзы. Поэтому некоторые рукописи первого-второго века до нашей эры были написаны на бересте.

Берестяные документы, которые хранились в русских музеях, были созданы гораздо позже. Это в основном были старообрядческие документы, а иногда целые книги – 17-19 вв. Однако в некоторых старорусских текстах были намёки на то, что береста как материал для письма использовалась куда раньше. Например, упоминалось, что на бересте писали книги в обители Сергия Радонежского. А Сергий Радонежский жил в 14-15 вв.

В конце 19 в. в Великом Новгороде были обнаружены фрагменты берестяных грамот, которые явно относились к средневековой Руси. Нашёл их новгородский краевед, археолог-любитель Василий Передольский. Он не был лингвистом и не смог прочитать надписи на фрагментах. Не смог он и провести чёткую датировку грамот. А в смутное время революций и гражданской войны коллекция Передольского была утрачена.

В 1930-е гг. в Великом Новгороде начала работать уже советская археологическая экспедиция. Сначала археологи часто находили листы обрезанной берёзовой коры и заострённые стержни из металла и кости – так называемые писала. Руководитель экспедиции Артемий Владимирович Арциховский уже тогда предположил, что следующими находками могут стать берестяные грамоты, надписи на которых процарапывались по коре, а не писались чернилами.

Следующим находкам помешала война. Раскопки возобновились уже в 1950-е годы. И 26 июля 1951 года новгородка Нина Акулова, которая подрабатывала на раскопе, нашла первую берестяную новгородскую грамоту.

Теперь в доме № 3 по улице Великая открыт памятник этой самой грамоте. А на могиле Нины Акуловой стоит памятник с надписью о том, что первая берестяная грамота была найдена её руками.

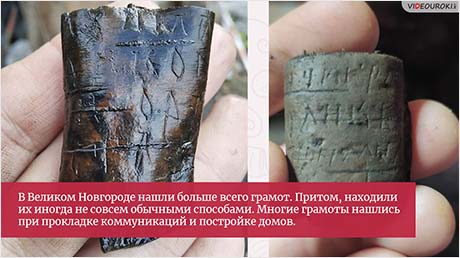

Затем начала расширяться география поисков. Берестяные грамоты начали находить в Смоленске и Пскове, в Твери, Витебске, Мстиславле и других древнерусских городах. Но именно в Великом Новгороде их нашли больше всего. Притом, находили их иногда не совсем обычными способами. Многие грамоты просто нашлись при прокладке коммуникаций и постройке домов. Одну грамоту студент обнаружил в уже отработанной после раскопа земле, которой хотели облагородить местный сквер. Небольшой фрагмент грамоты новгородец отыскал прямо у себя в цветочном горшке при пересадке растений.

Археологические раскопы в Великом Новгороде работают по сей день. Иногда в сезон учёным не удаётся найти ни одной грамоты. А иногда один археологический сезон приносит десяток грамот! Например, на 2010 г. новгородских берестяных грамот было найдено 973. А в две тысячи семнадцатом году было известно уже 1100 таких грамот! И количество их всё увеличивается и увеличивается.

Такое количество берестяных грамот в одном месте кажется даже подозрительным тем, кто не разбирается в этой теме. А любители теорий заговоров вообще утверждают, что учёные сами пишут грамоты и подкладывают их в раскопы – якобы чтобы подтвердить сфальсифицированную ими историю! Как это так – в других городах найдено по несколько штук берестяных грамот, а в Новгороде больше тысячи? Почему эта тысяча грамот не сгнила, не истлела, а сохранилась за почти тысячу лет?

Всё дело… в грязи! Оказывается, что в Великом Новгороде особые болотистые почвы. Когда берестяная грамота оказывалась в грязи – воздух и бактерии не могли запустить процесс гниения. Грамоты как будто консервировались!

А как же грамоты попадали в эту грязь? Часто человек, которому было адресовано послание на бересте, читал его, небрежно разрывал на ходу и выбрасывал. Иногда прямо посреди улицы – с деревянных мостков или куда-нибудь в лужу. Некоторые грамоты оказывались в мусорных кучах и тоже попадали в болотистую почву. Конечно, многие грамоты были сожжены, совсем разорваны. А многие просто ещё не найдены…

Но если учёным удалось найти столько грамот – получается, что письмо на бересте было очень сильно распространено в Великом Новгороде?

Так и есть. Первое, на что указали берестяные грамоты – уровень образованности жителей города. И уровень этот был очень высок, даже в 11-12 вв. Детей учили читать и писать.

Одно из самых интересных доказательств этого – грамоты мальчика Онфима.

Это 12 грамот, которые созданы в 13 в. Мальчику Онфиму было около 6-7 лет. И в большинстве грамот он тренируется в письме. Например, на донце своего туеска Онфим записывает азбуку и слоги. На других грамотах он тренируется в записывании стандартных формул обращения, молитв, деловых записок.

Дошли до нас и рисунки Онфима. Это одни из самых древних детских рисунков, которые известны учёным. Мальчик рисовал всадников, сцены боя, летящие стрелы, сказочных зверей. Под фигуркой одного из воинов он подписал своё имя – возможно, мальчик воображал себя в бою, а может, даже представлял во главе дружины.

Одну из последних грамот авторства Онфима нашли в 2015 г. году. Это небольшой кусочек бересты с надписью «Я щеня» – то есть «Я щенок». В бересте были сделаны дырочки – видимо, мальчик вешал табличку на шею и играл в щенка!

Грамоты Онфима оказались настолько ценными для науки, что мальчику открыли сразу три памятника в Великом Новгороде. Однако среди найденных в городе грамот есть «берестяные прописи» и других учеников, оставшихся безымянными. Получается, что новгородцы действительно широко владели грамотой!

Это только подтверждается содержанием грамот. Помимо церковных текстов, поучений, литературных произведений – среди грамот очень много текстов бытовых. Это деловые записки, челобитные, завещания, долговые списки, судебные протоколы, личные послания, наставления по домашнему хозяйству. Встречаются в грамотах и школьные шутки, заговоры, загадки.

Информация в берестяных грамотах обычно сообщается предельно лаконично. Упоминается только то, что неизвестно участникам переписки. И всё равно грамоты содержат море интересных фактов о быте жителей Великого Новгорода в 11-15 веках.

Например, в грамотах содержится первое известное науке любовное письмо на древнерусском языке. Читаем грамоту №752 в переводе на русский язык:

«Я посылала к тебе трижды. Что за зло ты против меня имеешь, что в эту неделю ты ко мне не приходил? А я к тебе относилась как к брату!.. Неужели я тебя задела тем, что посылала к тебе? А тебе, я вижу, не любо. Если бы тебе было любо, то ты бы вырвался из-под людских глаз и примчался. … Буде даже я тебя по своему неразумию задела, если ты начнешь надо мною насмехаться, то судит тебя Бог и моя худость».

Это сообщение отправила своему возлюбленному неизвестная девушка 12 века.

Можно увидеть, что грамота разорвана на две полоски. Начало с обращением не сохранилось. Но в личной переписке получатель часто отрывал часть со своим именем, чтобы никто не понял – к кому обращено письмо.

В середине этого письма не хватает нескольких слов, и о содержании этого отрывка можно только предполагать. Возможно, девушка пишет любимому, что никогда не оставит его. А возможно, спрашивает его, хочет ли он, чтобы она его оставила.

В середине ещё можно прочесть несколько отрывков: «…теперь где-нибудь в другом месте» и «Отпиши же мне про…»

Кроме того, давайте посмотрим на выделенные части текста. Это – восполненные учёными слова, которые пропущены в письме. Смысл написанного можно понять и без них. Но связность временами теряется.

А что такое «моя худость», которая вместе с Богом должна судить адресата? Девушка, которая написала послание, имеет в виду себя. Просто называет себя так уничижительно.

То есть конец письма в переводе может читаться как «…если ты начнешь надо мною насмехаться, то да осудит тебя Бог вместе со мной».

Это всё до некоторой степени даёт понять, в каком виде попадают к нам берестяные грамоты и насколько их бывает сложно прочесть. Написаны они в основном на древнерусском языке, авторы часто пользуются новгородским диалектом. Но попадаются и старославянизмы, и даже вообще неизвестные науке слова. Знаки препинания отсутствуют, пробелы тоже. Пишется только о том, что неизвестно автору и адресату – то есть контекст для текста отсутствует. Часто в текстах грамот может ещё и не хватать фрагментов.

А текст некоторых грамот выглядит и вовсе странно! Посмотрим на грамоту №415.

«Поклон от Фовронии Филиксу с плачем. Убил меня пасынок и выгнал со двора. Велишь ли мне ехать в город? Или сам поезжай сюда. Я убита».

Как это убитая могла написать грамоту и ехать в город? Но в древнерусской традиции «убить» – это «избить». Пасынок избил свою мачеху, и она сообщает об этом родичу.

Архаизмы и историзмы в языке берестяных грамот не редкость. Да и вообще без перевода читаются они причудливо! Посмотрим на ещё одну грамоту с жалобой – это грамота № 49. Вот примерно как будет звучать древнерусский текст:

«Поклон от Ностасьи к господину, к моей к братьи. У мене Бориса в животе нет. Как се, господо, мною попецалуете и моими детми».

А перевод таков: ‘Поклон от Настасьи господам моим братьям. У меня Бориса [больше] нет в живых. Как, господа, позаботитесь обо мне и о моих детях?’

Сразу видно, что язык раньше был совсем другим.

Иногда очень интересные сведения могут сообщить нам грамоты, которые найдены совсем недавно. Грамота № 1153 нашлась в 2022 г.. Вот что можно прочитать на ней:

«Поклон от жены к Борису. Прибудь сюда к [назначенному] сроку на Воздвижение. Если ты не прибудешь, [имей в виду:] жену и детей захватил князь. А освободил меня [поручившись] зять, и Лазарь, и Глеб, и срок назначили [судебного разбирательства]. Прибудь сюда».

Что интересно, грамота эта была найдена на месте древней Немецкой слободы. Очень может быть, что в ней укрывался Борис, который, возможно, совершил преступление перед князем. Князь в ответ взял в заложники жену и детей Бориса, однако зять и ещё какие-то поручители освободили заложников, возможно, выплатив залог. Назначен срок судебного разбирательства, и жена просит мужа на него прибыть. На обратной стороне грамоты есть приписка, где жена пишет, что князь обещает уменьшить наказание.

А вот грамота № 1085 сообщает лаконично: «Покушаю».

Только это не планы на будущее. Надпись обозначает «я пробую» – «я покушаюсь». То есть кто-то просто выполнил на бересте пробу пера.

Берестяные грамоты – источник ценнейших сведений о языке и традициях нашего народа. Их поиски продолжаются. В Великом Новгороде действует сразу несколько раскопов, где время от времени находятся всё новые грамоты. И это значит, что они позволят открыть учёным ещё немало своих тайн.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

349

349