Женские имена в летописи химии

Выполнила ученица 11 класса

МОУ СОШ с.Песчанка

Рогозина Кристина

Руководитель Макарова О.И.

Введение

К середине XIXв. Женщин –ученых, внесших вклад в развитии химии ,можно было пересчитать по пальцам. Такая ситуация вполне объяснима. Веками считалось что удел женщин-домашнее хозяйство и воспитание детей. Женщины не могли проявить себя в полной мере на научном поприще, так как во многих странах мира долго время им был закрыт доступ в высшие учебные заведения, а не получив соответствующее образование, практически невозможно было достичь вершин науки. Особенно это трудно было сделать в Россий, где высших школ для женщин долгое время не было. Получить высшее образование можно было только за границей. Однако, несмотря на это, именно русские женщины внесли заметный вклад в развитий химии во второй половине XIX века.

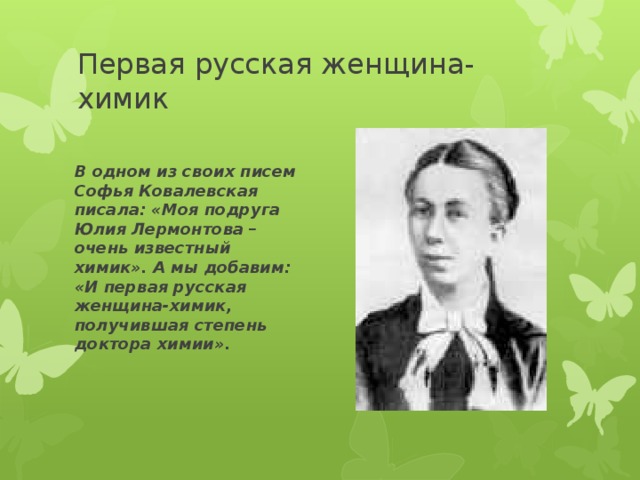

Первая русская женщина-химик

В одном из своих писем Софья Ковалевская писала: «Моя подруга Юлия Лермонтова – очень известный химик». А мы добавим: «И первая русская женщина-химик, получившая степень доктора химии».

Лермонтова Юлия Всеволодовна

Путь Лермонтовой в науку был чрезвычайно трудным, т. к. в России того времени двери высших учебных заведений перед женщинами были закрыты. Однако Лермонтова смогла преодолеть все трудности и, став ученым, обогатить своими работами химическую науку.

Многие из ее трудов не потеряли значения и в наши дни. Только один пример: с 1878 г. и по настоящее время для синтеза углеводородов широко используется реакция Бутлерова–Эльтекова–Лермонтовой.

Заметим, что Юлия Всеволодовна была разносторонне одаренным человеком: химиком и агрономом, семеноводом и сыроваром, писательницей и художником. Большой интерес вызывает и ее эпистолярное наследие. Лермонтовой посчастливилось лично знать таких крупных русских ученых и поборников высшего образования для женщин, как Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.М.Сеченов, А.М.Бутлеров, К.Кирхгоф 1 , В.В.Марковников, братья А.О. и В.О.Ковалевские, а также видных немецких ученых-химиков, среди которых Роберт Бунзен, Август Гофман, Карл Шорлеммер. Она дружила или общалась с первыми русскими женщинами-учеными, в числе которых: первая в мире женщина, опубликовавшая исследования по химии, Анна Волкова; первая в России и Европе женщина-математик Софья Ковалевская; первая в России женщина врач-окулист Мария Бокова-Сеченова (прототип Веры Павловны Розальской в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?»); первая русская женщина-врач, ставшая доктором медицины, Надежда Суслова...

Юлия Лермонтова родилась в Петербурге 2 января 1847 г. Ее отец (генерал, директор Московского кадетского корпуса) приходился троюродным братом великому русскому поэту М.Ю.Лермонтову. Начальное образование Юля получила дома, где была богатейшая библиотека. Училась она охотно. Прекрасно владела европейскими языками. Химией увлеклась рано, решив изучить эту науку основательно. Родители Юлии, люди просвещенные, хотя и удивились столь странному вкусу дочери, но пригласили для частных уроков лучших преподавателей кадетского корпуса.

В 1869 г. Юлия подает прошение о приеме в Петровскую земледельческую (ныне Тимирязевскую) академию. Но начальство не могло без ужаса представить себе «семинариста в желтой шали иль академика в чепце». Поэтому ни Лермонтову, ни ее подруг в академию не приняли.

К тому времени Юлия увлеклась химией настолько серьезно, что принимает решение ехать учиться за границу. Но как это сделать? На помощь приходит Софья Ковалевская. Она приезжает в Москву, чтобы познакомиться, понравиться и взять с родителей Юлии слово отпустить дочь за границу вместе с Ковалевскими.

Первые работы Лермонтовой

Дерзкий по тем временам план был осуществлен: осенью того же года они были уже в Гейдельберге. Юлия поселилась у Ковалевских. Гейдельбергский университет был одним из крупных центров естественных наук в Германии. После длительных и энергичных хлопот Софьи Ковалевской Юлии разрешили слушать некоторые курсы в университете и работать в химической лаборатории Бунзена. Подруги посещали университет на правах вольнослушательниц и то в виде исключения. Гейдельбергские профессора были покорены необыкновенными способностями русских женщин, их трудолюбием и обаянием. В конце концов им было разрешено посещать любые лекции. В дальнейшие планы Лермонтовой и Ковалевской входило устройство в Гейдельберге целой колонии учащихся женщин из России.

В дружеском дуэте первую скрипку всегда играла Софья, ибо помимо выдающихся математических способностей была очень энергична и красива. Охотно подчиняясь подруге, Юлия строила свою жизнь в зависимости от уклада жизни Ковалевской.

В Гейдельбергском университете Лермонтова по рекомендации Менделеева выполнила свое первое научное исследование – сложное разделение редких металлов, спутников платины.

С 1871 г. в жизни Юлии Всеволодовны начинается новый период: она и Ковалевская переезжают в Берлин. И здесь, несмотря на блестящие рекомендации гейдельбергских ученых, им не разрешили ни посещать лекции в Берлинском университете, ни работать в его лабораториях. Поэтому им приходится приобретать знания иным способом: Ковалевская занимается у Карла Вейерштрасса, а Лермонтова, тоже частным образом, работает в лаборатории Гофмана и слушает его лекции.

К берлинскому периоду относится одна из лучших работ Лермонтовой – «О составе дифенина». Она была доложена Гофманом на заседании Немецкого химического общества, а затем опубликована (1872). В научных кругах работа вызвала большой интерес. Ее оттиск Юлия Всеволодовна подарила Менделееву.

Докторская дессертация

Летом 1874 г., закончив работу над докторской диссертацией, она начинает готовиться к сдаче экзаменов сразу по четырем предметам. В своих воспоминаниях Лермонтова писала: «Наконец, настал страшный день: экзаменовали меня все незнакомые профессора. Экзаменовалась я одна; экзамен продолжался два часа; по главному предмету – химия – экзаменовали очень продолжительно и строго... Как я вышла живая после этого экзамена, я не помню. Недели 2–3 я не могла прийти в себя, потеряла сон и аппетит». Однако все «страдания» оказались ненапрасными: ей была присуждена «докторская степень с высшей похвалой» (1874).

28-летний доктор химии возвращается в Москву (степень вручалась в Гёттингене). В честь Лермонтовой сам глава «химической дружины» Дмитрий Иванович Менделеев устроил у себя дома торжественный ужин. Здесь Юлия Всеволодовна познакомилась с Бутлеровым, который пригласил ее работать в своей лаборатории (Петербургский университет). С 1875 г. имя Лермонтовой официально занесено в список членов Русского химического общества (РХО). Активный член РХО, молодой доктор химии участвует в работе съездов русских естествоиспытателей и врачей. В сентябре 1876 г. она принимала участие в работе химической секции V Варшавского съезда. Работая в течение года в лаборатории профессора Марковникова (Московский университет), Лермонтова не только выполнила и опубликовала исследование «О получении нормального бромистого пропилена», но и участвовала в других работах, в частности в работе по синтезу кислот.

Однако случилось непредвиденное: она заболела тифом, который дал осложнение на мозг. За больной подругой ухаживала Софья Ковалевская, специально для этого приехавшая из Петербурга в Москву.

Первые исследования

После выздоровления (1877) Юлия Всеволодовна переезжает в Петербург и снова живет там вместе с Ковалевскими. Она с увлечением занимается исследованиями в университетской лаборатории Бутлерова, выполняет несколько ценнейших научных работ. Это был период ее творческого подъема.

А на пороге уже стояла новая беда: в 1877 г. умирает ее отец. Лермонтова едет в Москву и на некоторое время там задерживается... Бутлеров приглашает талантливую ученую вести занятия на Высших женских курсах (ВЖК) 2 , но Лермонтова отказывается. О причинах ее отказа Марковников писал Бутлерову: «Тут вся причина в Софочке Ковалевской». Марковников знал, что Лермонтова по доброй воле почти полностью подчинила себя интересам семьи Ковалевских, особенно после рождения у них дочери Софьи (1878). В детстве большую часть времени Фуфа (так называли девочку в семье) провела у своей крестной матери – Юлии Всеволодовны.

В 1880 г. Марковников начинает свои знаменитые исследования кавказской нефти. Ему удается привлечь к этой работе и Лермонтову. Окончательно обосновавшись в Москве, Юлия Всеволодовна вступает в Русское техническое общество, в химико-технической группе которого она активно работает до 1888 г. В 1880-е гг. Лермонтова достигла зенита своей славы: среди химиков и нефтяников ее имя называлось рядом с именами крупных ученых и инженеров.

Немного из истории науки и техники: еще в начале 1870-х гг. Менделеев ратовал за внедрение в нефтеперерабатывающую отрасль промышленности аппарата непрерывного действия взамен куба периодического действия. Лермонтова разработала и сконструировала один из таких аппаратов (1882). Предусматривались использование перегретого пара, большой выход целевых продуктов и незначительное количество остатков. Это был один из лучших аппаратов для непрерывного процесса перегонки нефти. О нем писали многие научные журналы и газеты. Лермонтова первая (!) смогла доказать преимущество перегонки нефти с применением пара.

Однако основной темой ее научной деятельности было глубокое разложение нефти. Лермонтова и химик-технолог Александр Александрович Летний впервые (!) в истории химической науки обратили внимание на то, что каменный уголь дает светильный газ, худший по качеству, чем газ нефтяного происхождения. Юлия Всеволодовна опытным путем сумела доказать, что нефть более пригодна для получения светильного газа, нежели уголь.

Научные работы

Научный мир нефтяников России высоко оценил работы Лермонтовой и Летнего в области технологии глубокого разложения нефти.

К научным заслугам Лермонтовой относятся и ее работы, сыгравшие важную роль в технике катализа 3 . Своими исследованиями она первой (!) из ученых-химиков определила наилучшие условия разложения нефти и нефтепродуктов для получения максимального выхода ароматических углеводородов.

Исследования, проведенные Лермонтовой, способствовали возникновению первых нефтегазовых заводов в России. Имя ученой не сходило со страниц научных журналов.

Каждый год несколько летних месяцев Юлия Всеволодовна проводила в фамильном имении Семенково, что в 3 км от платформы Жаворонки (Белорусская ж/д). С1886 г. она жила здесь постоянно. Оставив химию, Лермонтова энергично занялась сельским хозяйством. И на этом поприще она добилась удивительных результатов: с помощью новых агрономических приемов она интенсифицирует сельское хозяйство, не истощая (!) земли. Она увлеченно и результативно занималась семеноводством, удобрениями, сыроварением, используя новинки, о которых узнала на Всемирной выставке в Париже (1889).

С того времени, как Лермонтова переключила свое внимание на сельское хозяйство, ее имя как химика и нефтяника было предано забвению.

Более полувека ни о ней, ни о ее работах ничего не писалось. Однако в последние годы эта несправедливость начала исправляться.

Лермонтова прожила долгую жизнь, не создав собственной семьи. Нежно привязавшись к своей крестнице, она стала для нее не только воспитательницей, но и второй матерью. Когда Софья Ковалевская внезапно скончалась (1891), встал вопрос о том, как быть с полностью осиротевшей девочкой (В.О.Ковалевский умер в 1883 г.). Участие в судьбе Сонечки приняли многие друзья и знакомые, но самым близким для нее человеком осталась «мама Юля». Материнская привязанность уже стареющей Юлии Всеволодовны проявилась в ее завещании: свое имение она передавала в полную собственность малолетней Соне (Софье Владимировне) Ковалевской. По рассказам Софьи Владимировны, ее крестная была маленькой, болезненной, но удивительно энергичной и жизнерадостной женщиной.

После Октября Лермонтовой пришлось пережить много волнений, т. к. местные власти пытались выселить ее из собственного дома. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но в дело вмешался народный комиссар просвещения А.В.Луначарский. Он добился, чтобы ее оставили в покое.

В сентябре 1919 г. у Юлии Всеволодовны произошло кровоизлияние в мозг. Три месяца продолжалась борьба за ее жизнь. В декабре того же года, не дожив несколько дней до 73 лет, Лермонтова скончалась.

Закончился жизненный путь замечательного человека, наделенного не только талантом ученого, но и талантом верного друга. Это о таких, как она, И.В.Гёте писал:

«Перед большим разумом я склоняю голову, Перед большим сердцем – колени».

МАНАССЕИНА Мария Михайловна

(урожд. Коркунова; псевд. Николаенко М.; 1841 - 1903), авт. научно-популярных работ, переводчица.

Психолог и физиолог. Дочь академика М.А.Коркунова; жена профессора В.А.Манассеина. Автор книги «О воспитании детей в первые годы жизни». 1870; 2-е издание было исправленно и дополнено 1874.; написала также книгу:«Сон, как треть жизни человека»1892 - рецензированная в «Русском обозревателе». 1893. № 3, «О ненормальности мозговой жизни современного культурного человека»1886; «К учению об алкогольном брожении». –1871; «Заметка по поводу забытого случая Вардропа». 1882; «О письме вообще, о зеркальном письме в частности и о роли обоих полушарий большого мозга»1883; «Разбор книги Маудслея «Тело и воля» в 1885. Автор статьи «Мозговое утомление и способы определения его» («Вестник Европы» 1884. № 2). Ее статья в журнале «Свет», 1879 - Вано; написана статья «Александра Ивановна Озеренко» («Отечество запомнит». 1862. № 4) - Николаенко, М. Автор статьи «Могли ли христиане заимствовать у буддистов» в «Женском журнале» (1898) - Трием. Первой книги А.Моссо «Усталость»1893 (издательства Ф.Павленкова); первая книга К.Бинца «Основания фармакологии, клиническое руководство» 1873; с французом книга А.Лаверана «Учение о войсковых болезнях и эпидемиях».

Смерть Манассеиной

1877. Учение в сборнике «Дело». 1899 сообщение «Замена веществом – дибензилкетоном.Трагедия случилась спустя шесть месяцев после свадьбы, 25 апреля 1896 г. При нагревании трубок с сильно ядовитым веществом одна из них не выдержала давления. Брызги и осколки стекла разлетелись по комнате, поранив В.Е.Богдановскую. Началось заражение крови. Фосфорный газ, наполнивший помещение, удвоил мучения. Вмешательство заводского врача не спасло ее от смерти. Слова русских писателей Масанова, Смирнов-Сокольский.

БОГДАНОВСКАЯ-ПОПОВА ВЕРА ЕВСТАФЬЕВНА

.

Вера Евстафьевна родилась 17 сентября 1867 г. в Петербурге в семье известного русского хирурга – профессора медико-хирургической академии Ефстафия Ивановича Богдановского. До 11 лет она обучалась дома, вместе со старшим братом и младшей сестрой. Воспитывали детей Богдановские в свободолюбивом демократическом духе. В 11 лет родители определили дочь в 5 класс Петербургского воспитательного общества. Здесь девочка овладела немецким, французским языками, что впоследствии стало отличным подспорьем в научной деятельности и с отличием закончила его.В августе 1883 г. девушку как многообещающую слушательницу зачисляют на недавно открытые в Петербурге высшие женские курсы. Весной 1887 г. Вера Богдановская с успехом закончила курсы. Полученные знания ждали своего применения в большой науке.

Первый годы работы

Первые работы

Богдановская написала «Начальный учебник химии» (издан в 1897 году в Петербурге, переиздан в 1901 году), который пользовался большой популярностью. Он был одобрен Министерством народного просвещения и Министерством земледелия и государственных имуществ, как пособие для технических, ремесленных, сельскохозяйственных училищ. Большое место в ее жизни занимала художественно-литературная деятельность. Она перевела на русский язык рассказ Мопассана «Ужин перед встречей Нового Года» и на французский – рассказ В.М. Гаршина «Attelea principes».

Последние годы жизни

В 1895 году Вера Евстафьевна вышла замуж за артиллерийского генерала Я.К. Попова. Уехала с ним в Вятскую губернию на Ижевский оружейный завод.

Молодая женщина упросила мужа оборудовать для нее небольшую домашнюю лабораторию. Реактивы были привезены из Петербурга. Вскоре её знания и опыт пригодились и в заводской лаборатории. Опыты были очень сложными и проводились над малоизученным веществом – дибензилкетоном.Трагедия случилась спустя шесть месяцев после свадьбы, 25 апреля 1896 г. При нагревании трубок с сильно ядовитым веществом одна из них не выдержала давления. Брызги и осколки стекла разлетелись по комнате, поранив В.Е.Богдановскую. Началось заражение крови. Фосфорный газ, наполнивший помещение, удвоил мучения. Вмешательство заводского врача не спасло ее от смерти.

Похоронена Вера Евстафьевна в родовом имении мужа в Черниговской губернии Соснитский уезд село Шабалиново. Памятник на могиле В.Е.Богдановской- Поповой.

В память о жене Яков Козьмич передал Петербургским женским курсам 15.000 рублей, учредив таким образом «Капитал имени В.Е.Богдановской» с тем, чтобы с процентов выдавались ссуды наиболее нуждающимся слушательницам. Такова была воля В.Е.Богдановской, её задача, а может быть и цель жизни: «помочь хоть двум-трем девушкам стать женщинами умными, образованными, честными, исполняющими свой долг и способными со временем детей своих научить тому же».

«У образования горькие корни, но сладкие плоды.» Аристотель

Литература

1.Мусабеков Ю.С . Юлия Всеволодовна Лермонтова. М., 1967; Юлия Лермонтова – первая русская женщина-химик. Химия и жизнь, 1966, № 1, с. 28; Люди русской науки: Математика. Механика. Астрономия. Физика. Химия. М., 1961; Штрайх С.Я . Ковалевская. М., 1935, с. 77; Воронцова Л.А . Софья Ковалевская. 1-е изд. М., 1957; 2-е изд. М., 1959, с. 97, 225; Воспоминания Ю.Лермонтовой. В кн.: Ковалевская С. Воспоминания и письма. М., 1961; Кочина П.Я . Софья Васильевна Ковалевская. 1850–1891. М.: Наука, 1981.

2.Журнал «Химия в школе» М. №3 1997 год

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Презентация по химии "Женские имена в летописи химии" (0.22 MB)

Презентация по химии "Женские имена в летописи химии" (0.22 MB)

0

0 775

775 44

44 Нравится

0

Нравится

0