В период перестройки в СССР наблюдался острый дефицит товаров. Особенно тяжело приходилось жителям маленьких городов. Например, в Торжке, где находился мясокомбинат, не было ни мясных продуктов, ни самой дешёвой колбасы. Жители Подмосковья на заполненных до отказа электричках ездили в столицу, где со снабжением дела обстояли немного лучше. Про них даже сочинили загадку «Зелёная, длинная, колбасой пахнет».

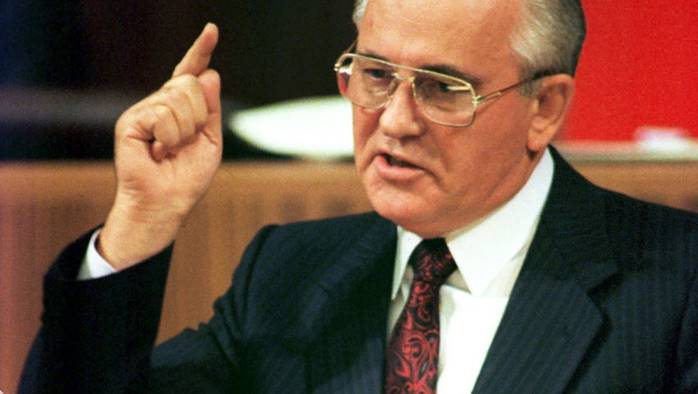

В ходе урока вы узнаете об экономических преобразованиях Михаила Сергеевича Горбачёва, начале экономического кризиса и переходе к рыночным отношениям.

В апреле 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв провозгласил политику ускорения социально-экономического развития. Он хотел улучшить положение в стране путём развития научно-технического прогресса и активизации «человеческого фактора».

Реформы Горбачёва стали продолжением политики Юрия Владимировича Андропова. Была поставлена цель соединить социализм и демократию. Она соответствовала настроениям в обществе и отражала перспективы советской системы.

Осенью 1985 года Горбачёв предложил максимально загрузить производственные мощности. Для этого нужно было перевести предприятия на работу в несколько смен; укрепить трудовую дисциплину, повысить качество выпускаемой продукции и продолжить соцсоревнование.

Незадолго до этого в СССР началась антиалкогольная кампания. Она должна была привести к повышению производительности труда. Согласно статистике, из-за пьянства на работе, государство несло большие материальные потери. Ущерб оценивался в сумму около ста миллиардов рублей ежегодно.

Однако антиалкогольная кампания не принесла ожидаемых результатов. Положительными последствиями стали подъём производства и снижение смертности. Но в то же время росла спекуляция спиртным. Массовым стало самогоноварение.

В апреле 1985 года прошёл пленум ЦК КПСС, на котором была поставлена задача перестройки системы управления экономикой. К лету этого же года Горбачёв составил программу ускорения социально-экономического развития. Её главным звеном стало машиностроение. В эту отрасль направили основную долю инвестиций. С помощью развития машиностроения планировалось провести технологическое обновление экономики. АвтоВАЗ должен был превзойти уровень мирового автомобилестроения.

Положения новой экономической политики были отражены в «Основных направлениях социально-экономического развития на двенадцатую пятилетку и до 2000 года». В этом документе содержались следующие пункты:

в течение ближайших пятнадцати лет удвоить экономический потенциал;

в два раза увеличить объём промышленного производства;

в 2,5 раза повысить производительность труда:

направить средства на модернизацию действующих предприятий.

Первостепенное внимание предполагалось уделить ускорению развития вычислительной техники, приборостроения, электротехники и электроники как катализаторов научно-технического прогресса.

Появилась новая контролирующая инстанция – госприёмка. Она занималась контролем качества продукции.

Катастрофическими стали последствия аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Радиационному заражению подверглась значительная часть украинских и белорусских земель. Позже загрязнение было обнаружено в Брянской и Тульской областях. Ликвидация последствий взрыва только в 1986 году обошлась в 13 миллиардов рублей.

Правительство пыталось решить противоречащие друг другу задачи. План двенадцатой пятилетки предусматривал обеспечение материально и духовно богатой жизни, а также поднятие благосостояния населения СССР. В то же время власти стремились максимально увеличить долю накоплений в национальном доходе.

В руководстве страной было достаточно много сторонников традиционных методов регулирования экономики. Они выступали за использование суровых административных мер. Но были и те, кто стремился к внедрению достижений научно-технического прогресса.

Однако возможностей увеличить инвестиции в экономику не было, поэтому руководству пришлось всё-таки прибегнуть к административным мерам. В 1985 году ввели государственную приёмку продукции. Независимые службы контролировали качество выпускаемой на предприятиях продукции. Однако эта мера не дала ожидаемого результата, так как в стране начала расти коррупция.

15 мая 1986 года было издано постановление «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». К тем, кто получает нетрудовые доходы, отнесли даже владельцев приусадебных участков, которые продавали выращенные продукты. В ноябре 1986 года это постановление прекратило свой действие, так как появился закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Он разрешал частную деятельность и создание кооперативов в некоторых видах производства товаров и услуг.

Принятые административные меры к июню 1987 года помогли повысить прирост промышленного производства до 4,5 %. При этом предприятия продолжали производить продукцию, на которую не было спроса. Соответственно, усилился дефицит качественных и современных товаров.

В 1987 году экономический кризис усилился. Ситуацию усугубляла необходимость привлечения средств на ликвидацию последствий Чернобыльской аварии и землетрясения в Армении, произошедшего в 1988 году.

Первый этап преобразований Горбачёва прошёл, опираясь на прежние советские методы модернизации. Стало очевидным, что только призывами экономическую ситуацию стабилизировать не удастся. Поэтому руководство страны приступило к разработке экономической реформы.

В первую очередь был поставлен вопрос о движении к рыночной экономике.

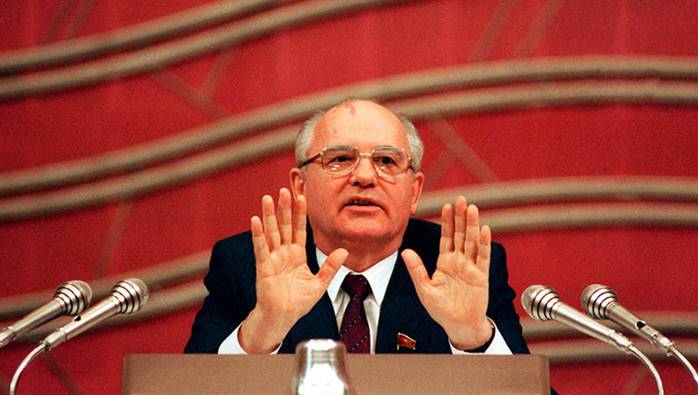

В феврале 1986 года состоялся XXVII съезд КПСС. На нём было расширено содержание концепции ускорения. Горбачёв подчёркивал, что перестройка должна охватить не только экономику, но и социальные отношения, политическую систему, стиль и методы работы партии.

От власти были отстранены наиболее консервативные члены партии. Главой правительства стал Николай Иванович Рыжков. Пост председателя Госплана занял Николай Владимирович Талызин. Московский Горком возглавил Борис Николаевич Ельцин.

К началу 1987 года заменили 70 % членов Политбюро.

Летом 1987 года правительство разработало план реформ, ставший программой перехода к «социалистическому рынку».

Чтобы пробудить инициативу людей, нужно было преодолеть полный государственный контроль экономики. Появилась новая экономическая стратегия, которая предусматривала расширение самостоятельности предприятий; перевод предприятий на хозрасчёт и частичное самоуправление; развитие индивидуального предпринимательства; привлечение иностранных инвестиций.

В то же время сохранялись социалистическая собственность и планирование.

1 января 1988 года в силу вступил закон «О государственном предприятии». Изменялось соотношение прав министерств и предприятий, союзных и республиканских органов власти. Вместо привычного плана вводился «государственный заказ», охватывавший лишь часть производимой продукции, остальную разрешалось реализовывать по своему усмотрению самим предприятиям. На предприятиях предусматривалось избрание руководителей, а также создание советов трудовых коллективов, что также должно было мобилизовать активность, повысить ответственность и заинтересованность работников. Эту же цель преследовало расширение прав предприятий в определении зарплаты и выбора ассортимента выпускаемой продукции.

Испытанием для экономики стало появление кооперативов – небольших частных предприятий. В феврале 1987 года был зарегистрирован один из первых кооперативов, который занимался пошивом балетных тапочек.

В 1987–1988 годах был принят ряд актов, поощряющих частную инициативу. Главным из них стал Закон «О кооперации в СССР», принятый в мае 1988 года. Однако чем активнее развивалось кооперативное движение, тем более настороженное отношение оно вызывало. Льготы позволяли кооператорам закупать сырье по низким государственным ценам, а продавать свою продукцию по высоким, коммерческим.

Из-за нехватки законных источников сырья кооператоры часто устанавливали контакты с теневыми структурами. Правительство опасалось бесконтрольного расширения негосударственного сектора экономики и вводило различные ограничения. Они мешали формированию частной собственности.

Одной из важных особенностей периода перестройки стало появление коммерческих банков. Первым из них стал банк «Патент», открывшийся в 1988 году в Ленинграде.

Реформирование государственного сектора экономики не принесло ожидаемых результатов. Поэтому усилилась ориентация на рыночные отношения. Но и здесь принимаемые меры не были последовательными.

В 1990 году был издан ряд законов, которые предусматривали:

перевод промышленных предприятий на аренду;

вывод экономики из-под государственного контроля;

создание акционерных обществ;

развитие частной инициативы.

Но реализацию этих законов отложили до 1991 года, а некоторых и до 1995 года.

Бессистемными были реформы и в сельском хозяйстве. В 1988 году объявили о необходимости введения арендного подряда на селе. С крестьянами и фермерами предполагалось заключать договоры об аренде земли на пятьдесят лет. Также арендаторы получали право полностью распоряжаться полученной продукцией. Определять площади участка и поголовье скота должны были колхозы. В результате, к 1991 году только 2 % земель обрабатывалось на арендных условиях.

Как вы видите, ни одна из экономических реформ не имела ожидаемых результатов. Из-за непоследовательности действий правительства было дезорганизовано производство; нарушена система перераспределения. Реформы превратились в экономическую катастрофу. Сократилось производство как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Впервые с 1947 года было введено нормированное распределение продуктов.

Стремительно падал уровень жизни населения. Люди видели, что правительство не может добиться перемен к лучшему. По всей стране начались массовые забастовки рабочих.

В 1990 году были проведены выборы народных депутатов. Председателем Верховного Совета РСФСР стал Борис Николаевич Ельцин. Он попытался начать собственные реформы в сфере экономики.

Летом 1990 года Григорий Алексеевич Явлинский и Станислав Сергеевич Шаталин, совместно с другими экономистами, разработали программу, которая получила название «500 дней». Она предусматривала проведение приватизации государственных предприятий (то есть передачи их в частную собственность) и сокращение экономического влияния Центра. Однако консервативно настроенные члены правительства надавили на Горбачёва и настояли на отказе от поддержки этой программы.

Было объявлено, что СССР перейдёт к рыночным отношениям к 1997 году. Помощь в этом процессе руководство страны надеялось получить от Запада.

В июне 1991 года президентом был избран Борис Николаевич Ельцин. Большинство избирателей надеялись, что он поддержит курс на ускорение экономических реформ. Уже в июле 1991 года приняли закон о приватизации государственных и муниципальных предприятий. Это должно было стать альтернативой зашедшей в тупик экономической политике Михаила Сергеевича Горбачёва.

Давайте подведём итоги.

В апреле 1985 года Михаил Сергеевич Горбачёв провозгласил политику ускорения социально-экономического развития.

Положения новой экономической политики были отражены в «Основных направлениях социально-экономического развития на двенадцатую пятилетку и до 2000 года».

15 мая 1986 года было издано постановление «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами».

1 января 1988 года в силу вступил закон «О государственном предприятии».

В 1987–1988 годах был принят ряд актов, поощряющих частную инициативу.

В июле 1991 года приняли закон о приватизации государственных и муниципальных предприятий.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

21656

21656