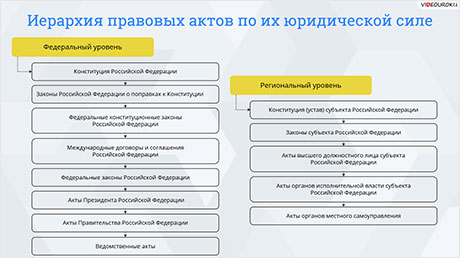

Российская система права относится к романо-германской правовой системе. Главную роль в ней играет нормативный правовой акт, судебный прецедент занимает небольшое место (в сравнении с англосаксонской правовой системой).

Для романо-германской правовой семьи характерны следующие особенности:

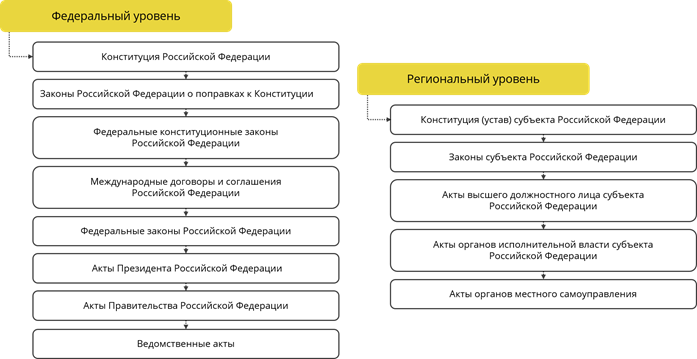

· единая иерархически построенная система источников права; главную роль в формировании права играет законодатель;

· наличие конституций, обладающих высшей юридической силой;

· важное положение занимают подзаконные нормативные акты;

· деление системы права на отрасли.

Эти особенности, как вы уже догадались, также характерны и для российской правовой системы.

В качестве одного из основных признаков права мы называли системность. Нормы должны быть упорядочены и не должны противоречить друг другу. Если систему права рассматривать по вертикали, то можно выделить три её уровня: отрасли права, институты права и нормы права.

Отрасль права – это совокупность правовых норм, которые регулируют определённую сферу общественных отношений.

Принято выделять следующие основные отрасли системы российского права:

· Конституционное (государственное) право. Нормы конституционного права регулируют взаимоотношения личности и государства.

· Административное право. Данная отрасль права регулирует общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц в ходе исполнения ими их непосредственных функций.

· Гражданское право. Регулирует имущественные и связанные с ними неимущественные отношения.

· Финансовое право. Это отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные с расходованием денежных средств.

· Экологическое право. Представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государством, обществом и природой, включая вопросы природоохранной деятельности.

· Процессуальное право. Регулирует отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел.

· Международное право. Это регулируемая система прав и обязанностей, которые приняли на себя государства в отношениях друг с другом.

· Налоговое право. Представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере налогообложения.

· Трудовое право. Отрасль права, регулирующая отношения в сфере наёмного труда.

· Семейное право. Регулирует отношения, возникающие между гражданами во время брака, родства, усыновления и так далее.

· Уголовное право. Это отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные с совершением преступлений и назначением наказания за данные действия.

Институты права – тоже группы правовых норм, но более мелкие. Скажем, в гражданском праве выделяют институты наследования, дарения, залога или институт проведения игр и пари.

Норма права – это конкретное, формально определённое правило поведения, установленное и обеспеченное государством. Например, когда речь идёт о наследовании, отдельные нормы устанавливают очерёдность наследования по закону, срок вступления в наследство и так далее.

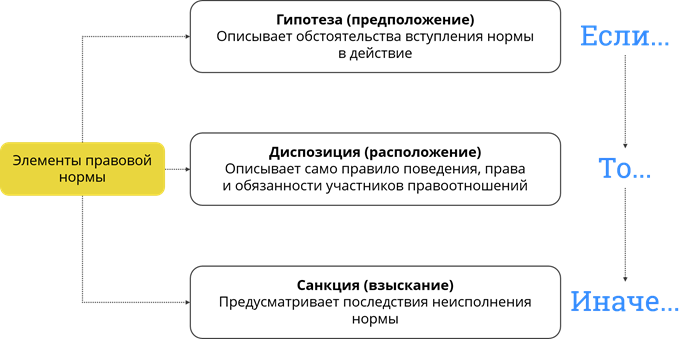

Классических элементов правовой нормы три: гипотеза, диспозиция и санкция. Разберёмся с каждым.

Гипотеза (предположение) – описывает обстоятельства вступления нормы в действие.

Диспозиция (распоряжение) – описывает само правило поведения, права и обязанности участников правоотношений.

Санкция (взыскание) – предусматривает последствия неисполнения нормы.

В целом структуру правовой нормы можно представить в виде схемы.

Гипотеза – если… Диспозиция – то… И санкция – иначе…

Можно выделит следующие формы (виды) правовых норм:

· Дозволение – что можно делать – предоставление права на совершение определённых положительных действий.

· Предписание – что нужно делать – установление обязанности совершать определённые действия.

· Запрет – чего нельзя делать – установление требования воздержаться от определённых действий.

Что является источниками права? Так называют те формы, с помощью которых воля государства возводится в ранг общеобязательной и становится правовой нормой.

Хронологически первый источник права – правовой обычай. Это неписаное правило поведения, которое санкционируется государством и поддерживается всей его карательной силой.

Самый распространённый источник в романо-германской правой семье – нормативно-правовой акт – это правовой документ, изданный в особом процедурном порядке компетентным органом государственной власти, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правила регулирования общественных отношений.

Ещё один источник права – договор. У него есть определённая специфика. Нормы, установленные договором, действуют лишь в течение того времени, которое самим договором обозначено. Когда условия договора оказываются выполненными или он прекращает своё действие, прекращаются и те правоотношения и обязательства, которые он породил.

Законодательство устанавливает иерархию, то есть систему господства и подчинения, норм права.

Но законы не рождаются сами по себе. Появление нового закона – это очень трудный и долгий путь, который и принято назвать законотворчеством.

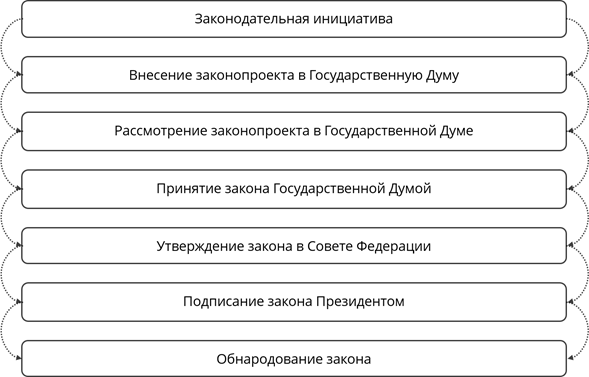

Законотворческий процесс – это процесс принятия и вступления в силу законов, начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона.

Процесс законотворчества включает в себя следующие стадии:

Законодательная инициатива – это предоставленное строго определённому кругу лиц или учреждений право на внесение в органы представительной государственной власти предложений по совершенствованию законодательства и конкретных законодательных проектов.

Право законодательной инициативы принадлежит: Президенту Российской Федерации, Совету Федерации и его членам, Депутатам Государственной Думы, Российской Федерации, законодательным (представительным) органам субъектов федерации, Конституционному и Верховному судам Российской Федерации (по вопросам их ведения).

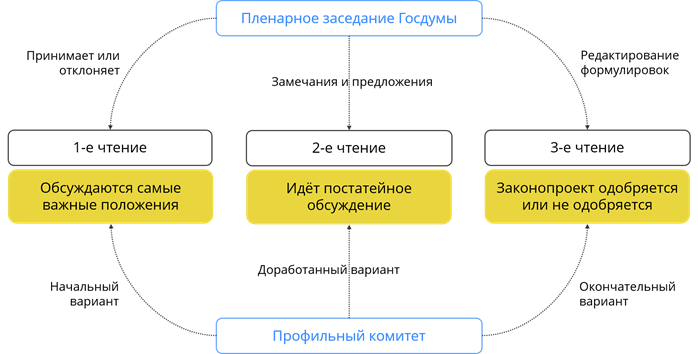

После поступления законопроекта на рассмотрение депутатов Государственной Думы начинается основная работа над будущим законом. Совет Госдумы направляет поступивший законопроект в профильный комитет, в котором едёт основная работа с привлечением экспертов, проведением парламентских слушаний, разбором альтернативных вариантов и так далее.

После проработки и обсуждения текста будущего закона всеми заинтересованными сторонами он выноситься на обсуждение заседания Государственной Думы. Обсуждение будущего закона проводится три раза или, как принято говорить, в трёх чтениях.

Во время первого чтения обсуждению подлежат основные, самые важные положения законопроекта. В случае несогласия депутатов с проектом закона в первом чтении он передаётся вместе со всеми поправками в соответствующий профильный парламентский комитет, ответственный за его разработку. Комитет обязан доработать законопроект с учётом сделанных замечаний и внесённых предложений, после чего представить его для рассмотрения во втором чтении.

Во время второго чтения, которое можно назвать самым тщательным, идёт детальное, постатейное обсуждение рассматриваемого проекта вместе с внесёнными в первоначальный его текст поправками (изменениями и дополнениями). Затем законопроект снова поступает в профильный комитет, который готовит его для третьего чтения.

Третье чтение – это завершающее обсуждение законапроекта в нижней палате парламента, в ходе третьего чтения депутатам не разрешается вносить в законопроект какие бы то ни было содержательные поправки и предложения. Можно внести изменения только редакционного характера. Именно в рамках третьего чтения уже идёт речь об одобрении или неодобрении.

В зависимости от вида закона в процедуре принятия есть различия. Чтобы принять обычный федеральный закон, требуется абсолютное большинство голосов от общего числа депутатов, то есть 50 % плюс один голос.

Федеральный конституционный закон принимается только в том случае, если он одобрен так называемым квалифицированным большинством, т. е. не менее двух третьих голосов.

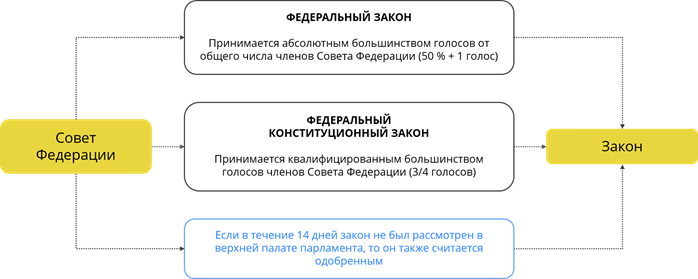

После принятия закона депутатами Государственной Думы он в течение пяти дней передаётся на рассмотрение Совету Федерации, где должно пройти его утверждение.

Совет Федерации не обязан рассматривать все законы, поступающие из Государственной Думы. Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат: федеральные конституционные законы, законы о поправках к Конституции, финансовые законы; законы о ратификации и денонсации международных договоров; законы по вопросам войны и мира, статуса и защиты государственной границы.

Далее процедура голосования строится таким образом. Обычный федеральный закон получает одобрение, если за него проголосовало более половины членов Совета Федерации, а за принятие федерального конституционного закона должны проголосовать не менее трёх четвертей от общего числа членов Совета Федерации.

Если в течение четырнадцать дней закон не был рассмотрен в верхней палате парламента, то он также считается одобренным.

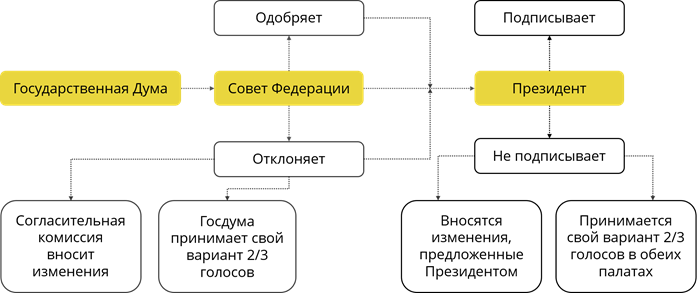

Но совет Федерации может не только одобрять, но и отклонять законы. В этом случае закон отправляется на доработку и повторное рассмотрение в Государственную Думу.

Для преодоления возникших разногласий между палатами парламента и для выработки общего решения может быть создана так называемая согласительная комиссия, после чего закон подлежит повторному рассмотрению Государственной Думой и одобрению Советом Федерации.

В случае несогласия депутатов с решением Совета Федерации закон может быть принят без согласия верхней палаты парламента, если при повторном голосовании за него проголосовало не менее двух третьих (2/3) от общего числа депутатов Государственной Думы.

Принятый закон в течение пяти дней поступает на подпись Президенту, который в течение двух недель должен его рассмотреть и подписать.

Но Президент также вправе отклонить направлений ему закон. Такое право президента ещё принято называть «вето».

Вето – это право, означающее полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие того или иного решения.

Президент может воспользоваться таким правом исключительно на стадии подписания закона и до вступления его в силу, а мотивы принятого Президентом решения должны быть сообщены обеим палатам Федерального Собрания.

В этом случае Государственная Дума и Совет Федерации в установленном порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном рассмотрении закон будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третьих (2/3) голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, то закон считается принятым и подлежит подписанию Президентом.

В тоже время Президент не может отклонить федеральный конституционный закон и обязан его подписать и обнародовать в течение 14 дней после принятия.

После подписания закона главой государства закон обнародуется и вступает в силу.

Цель обнародования – это довести содержание нового закона до всеобщего сведения путём публикации его в определённом издании.

Официальным опубликованием федерального конституционного или федерального закона считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение на официальном интернет-портале правовой информации.

В необходимых случаях законы и иные нормативные акты могут быть дополнительно опубликованы и в иных органах печати. Кроме того, нормативные акты могут быть дополнительно обнародованы по телевидению, радио, а также разосланы государственным органам либо переданы по иным каналам связи.

Также в Конституции нашей страны сказано, что неопубликованные законы не применяются, а любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Федеральные законы вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.

Закон вступает же в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок.

В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. К какой правовой семье относят правовую систему нашей страны?

2. Что такое правовые нормы?

3. Что такое правовые институты?

4. Что такое отрасль права?

5. Назовите основные отрасли системы российского права.

6. Что такое законотворческий процесс?

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

4999

4999