Право – это система норм и правил, которые являются обязательными для соблюдения людьми и гарантированы государством.

Говоря словами писателя Виктора Гюго: «Право – это всё то, что истинно и справедливо».

Право, как и любая правовая норма, запрещает или разрешает человеку совершать какие-либо действия. Например, переходить дорогу нужно только на зелёный сигнал светофора. Нарушение этого правила повлечёт за собой штраф. В тоже время право разрешает человеку самостоятельно распоряжаться своим имуществом, отстаивать свою правоту в суде, быть членом общественного объединения или политической партии и многое другое.

Право также категорически запрещает людям совершать определённые действия, вследствие которых могут наступить негативные последствия не только для конкретного человека, но и для всего общества в целом. Например, запрещено брать без спроса чужие вещи или товары в магазине, не оплатив их, хулиганить и совершать иные противоправные проступки.

Ну а если вы вдруг встанете на путь правонарушителя, то должны помнить, что за подобные опасные для общества действия вас неминуемо постигнет соответствующее наказание.

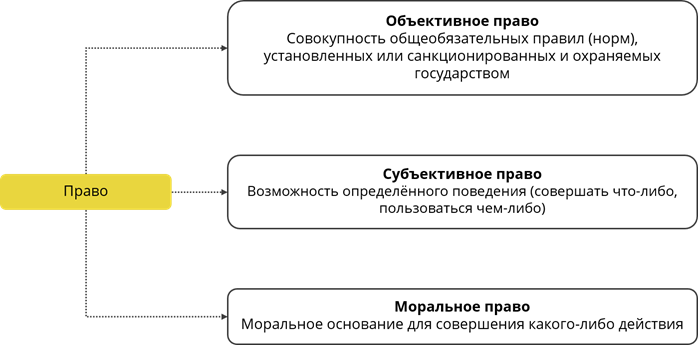

Если говорить о праве более подробно, то можно выделить: объективное, субъективное и моральное право.

Объективное право – это совокупность общеобязательных правил (норм), установленных или санкционированных и охраняемых государством.

Эти нормы объективны, потому что они существуют независимо от нашего желания, отношения к ним. Они нам могут нравиться или не нравиться, но нам придётся им следовать. В противном случае мы будем наказаны.

Например, люди в своей жизни вступают в многочисленные отношения, чтобы удовлетворить разнообразные потребности – в товарах, услугах, в создании семьи, в трудовой деятельности и тому подобное. В соответствии с этим со временем формируются нормы, устоявшиеся правила поведения, которые становятся нормами права. Поэтому к такому понятию права применяют термин «объективное».

Субъективное право – это возможность определённого поведения (совершать что-либо, пользоваться чем-либо).

Например, если у вас есть конституционное право обращаться в государственные органы, это не значит, что существует некий план для каждого гражданина по количеству написанных обращений. Есть желание – обращайтесь, не хотите – не надо.

При этом субъективное право закрепляется в тех самых нормах, совокупность которых образует право объективное.

Моральное право – это моральное основание для совершения какого-либо действия.

Моральное право не имеет под собой закона. Но мы всегда ощущаем наличие такого закона, когда оно ущемляется. Если юридическое право легко доказать, получив консультацию адвоката или прочитав в книге, то моральное право лежит в области рассуждений человека, подкреплённое собственными умозаключениями. Люди доказывают своё моральное право, опираясь на доводы: имею право знать, имею право, потому что купил и так далее.

Право выполняет важные функции в общественной жизни.

Регулятивная функция состоит в формулировании правовых норм, закреплении в законах существующих общественных отношений. Право направляет поведение людей в должное русло.

Охранительная функция права связана с вытеснением вредных для общества явлений, предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений.

Воспитательная функция выражается в формировании убеждения в целесообразности строгого выполнения правовых норм, в необходимости правового поведения. Выполнять воспитательную функцию право может лишь в том случае, если реализуется принцип справедливости, если правовые нормы соответствуют основным моральным ценностям общества.

Оценочная функция (функция социального контроля) устанавливает критерии (важнейшие признаки) поведения людей с точки зрения правомерности и противоправности.

Культурно-историческая функция аккумулирует в себе все духовные ценности и достижения общества, передаёт их из поколения в поколение.

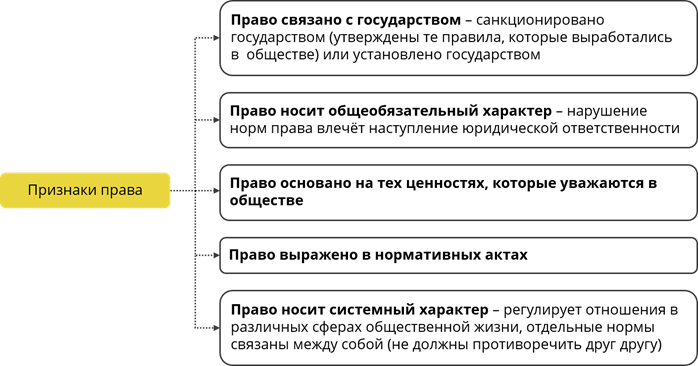

Можно выделить следующие признаки права:

· право связано с государством – санкционировано государством (утверждены те правила, которые выработались в обществе) или установлено государством;

· носит общеобязательный характер – нарушение норм права влечёт наступление юридической ответственности;

· основано на тех ценностях, которые уважаются в обществе (например, принцип справедливости);

· выражено в нормативных актах (формальное право);

· носит системный характер: регулирует отношения в различных сферах общественной жизни, отдельные нормы связаны между собой (не должны противоречить друг другу).

Важное значение имеют принципы права, которые воплощают в себе социальную природу права, отражают закономерности его развития и используются на практике как наиболее общие ориентиры поведения.

Основные принципами права являются:

· Принцип законности – все (государство, должностные лица, организации, индивиды) должны точно и неуклонно соблюдать законы; наказуемо лишь то деяние, которое прямо запрещено законом;

· Принцип справедливости – при правонарушении поступок человека оценивается в соответствии с моральными воззрениями большинства членов общества, а мера наказания – в соответствии с характером содеянного;

· Принцип гуманизма – право закрепляет такие отношения между обществом, государством и индивидом, которые основаны на человеколюбии, уважении личности, создании всех условий для её нормального существования и развития, приоритетности прав и свобод человека;

· Принцип всеобщности – нормы права не персонифицированы, все должны иметь равные общегражданские права и обязанности, в одинаковой степени отвечать перед законом.

С правом, законами, государством, нормами права, обязанностью и противоправным поведением граждан и их объединений неразрывно связана юридическая ответственность.

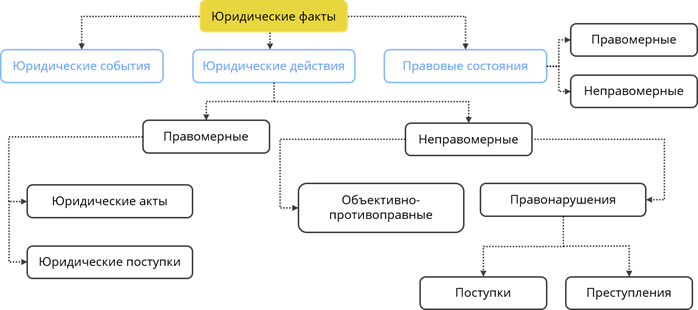

Пред тем как разобраться с юридической ответственностью, стоит вспомнить о том, что такое юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает наступление определённых юридических последствий, в том числе и юридической ответственностью в некоторых случаях.

Выделяют следующие виды юридических фактов:

Юридические события – это такие обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и сознания людей (например, стихийные бедствия). Они могут быть уникальными и периодическими, моментальными и продолжительными, абсолютными (полностью независимыми от воли людей) и относительными (вызванными деятельностью людей, но в данном правоотношении независимыми от породивших их причин).

Юридические действия – это такие факты, которые зависят от воли людей, поскольку совершаются ими.

Юридические действия могут быть правомерные и неправомерные, принято выделять следующие их виды:

o Юридические акты представляют собой действия, направленные на достижение определённого юридического результата. Это могут быть сделки, заявления, голосование и т. д.

o Юридические поступки – это действия лиц, с совершением которых закон связывает наступление юридических последствий независимо от воли, желания и намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить создание художественного произведения, находка вещи, клада.

o Объективно-противоправные деяния – действия, которые совершены без вины субъекта.

o Правонарушение – общественно опасное виновное деяние (действие или бездействие), противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.

Также принято выделять и такой вид юридических фактов, как правовое состояние – это длящиеся обстоятельства, отражающие положение субъекта в обществе, его отношения с другими людьми. Оно может быть результатом правомерных (нахождение в браке, гражданство, трудовой стаж) и неправомерных действий (нахождение в розыске).

Юридическая ответственность наступает только за совершение правонарушения, то есть за те юридические действия, которые совершены виновно. Поэтому мы можем говорить о том, что юридическая ответственность – это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния; обязанность правонарушителя претерпевать особые, заранее установленные государством в санкциях правовых норм меры государственно-правового принуждения за совершенное правонарушение в установленном для этого процессуальном порядке.

Принято выделять следующие признаки юридической ответственности:

· юридическая ответственность связана с правонарушением, следует за ним и обращена на правонарушителя;

· юридическая ответственность имеет государственно-принудительный характер;

· применяется в строгом соответствии с законодательно установленной процедурой;

· влечёт за собой негативные последствия (лишения) для правонарушителя: ущемление его прав и обязанностей, возложение на него дополнительных обязанностей;

· возложение лишений, применение государственно-принудительных мер осуществляется в ходе правоприменительной деятельности компетентными государственными органами в строго определенных законом порядке и формах; вне процессуальных форм юридическая ответственность невозможна.

Можно выделить следующие принципы юридической ответственности

Законность – заключается в точном и неуклонном исполнении требований закона при назначении юридической ответственности.

Справедливость – ответственность несёт тот, кто совершил правонарушение; тяжесть наказания должна соответствовать тяжести содеянного; если нанесённый вред имеет обратимый характер, должно быть обеспечено его восполнение.

Неотвратимость наступления – никто не может быть освобождён от ответственности без законных оснований, в том числе под предлогом тяжести, целесообразности, эффективности, политических, идеологических и других неправовых мотивов.

Индивидуализация наказания – избрание средств правого воздействия с учётом характера и степени общественной опасности совершённого противоправного деяния, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в качестве смягчающих или отягчающих ответственность и др.

Ответственность за вину – ответственность может наступить только при наличии вины правонарушителя. Вина – это осознание лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и вызванных им последствий.

Недопустимость удвоения ответственности – за одно преступление виновный может быть наказан только один раз.

Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения.

Различают ответственность:

· Уголовную – наступает исключительно за преступления. Только суд может привлечь к уголовной ответственности и определить её меру. Меры уголовного наказания – лишение свободы, смертная казнь и так далее;

· Административную – наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершённые в сфере государственного управления. Мерой ответственности служат административные взыскания, среди которых – предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест;

· Гражданскую – наступает за нарушение имущественных прав – неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Гражданские правонарушения влекут применение таких санкций, как возмещение вреда, принудительное восстановление нарушенного права, а также других правовосстановительных санкций;

· Дисциплинарную – наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя – замечание, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения.

· Материальную – ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю, в большинстве случаев ограничена пределами среднего месячного заработка этого работника.

Среди функций правовой ответственности прежде всего выделяют следующие:

· Карательная. Она выступает как реакция общества в лице государства на вред, причинённый правонарушителем. Она реализуется либо путём изменения юридического статуса нарушителя через ограничение его прав и свобод, либо возложения на него дополнительных обязанностей;

· Предупредительная (превентивная). Реализуя наказание, государство воздействует на сознание правонарушителя. Это воздействие заключается в устрашении, доказательстве неизбежности наказания и тем самым в предупреждении новых правонарушений. Причём предупредительное воздействие оказывается не только на самого правонарушителя, но и на окружающих;

· Воспитательная. Своевременное и неотвратимое наказание виновных повышает ответственность и дисциплину граждан;

· Компенсационная (правовосстановительная). Главная цель данной функции: обеспечение нарушенного общественного или личного интереса, восстановление нарушенных общественных отношений;

· Регулятивная (организующая) – сам факт существования и неотвратимости наказания обеспечивает организующие начала в деятельности общества.

В конце нашего занятия попробуйте ответить на следующие вопросы:

1. Что такое право?

2. Назовите функции права.

3. Охарактеризуйте основные признаки права.

4. Что такое юридические факты?

5. Дайте определение понятию «юридическая ответственность».

6. Назовите признаки юридической ответственности.

7. Какие функции выполняет юридическая ответственность?

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

7066

7066