Сегодня мы…

· Проанализируем стихотворение Пушкина «И. И. Пущину».

· Поговорим о чувствах, которые Пушкин хотел пробудить в читателях своим творчеством.

Мы уже говорили, что в лирике Александра Сергеевича Пушкина есть немало стихотворений, посвящённых лицейским друзьям.

Куда бы нас ни бросила судьбина,

И счастие куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир чужбина;

Отечество нам Царское Село.

Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер, Пётр Плетнёв – к этим товарищам по лицею Пушкин неизменно обращается в стихах. Обычно его строки наполнены светлой памятью о годах в Царскосельском лицее. Но есть и такие, в которых Пушкин обращается к сосланным в Сибирь друзьям-декабристам, подбадривает их и уверяет в верности выбранного пути.

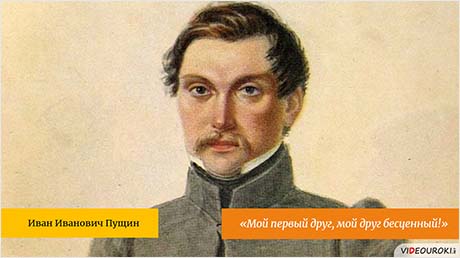

Среди этих стихотворений особняком стоит одно, совсем небольшое. Называется оно «И. И. Пущину», потому что адресовано Ивану Ивановичу Пущину. В маленьком произведении можно найти неожиданно много интересного.

Во-первых, у него богатая история создания, без которой трудно понять – какие чувства поэт вкладывает в своё стихотворение.

Во-вторых, стихотворение выполнено в жанре литературного послания конкретному человеку. И особенности послания очень выразительно проявляются в тексте.

Кто вообще такой Иван Иванович Пущин и почему Пушкин обращается к нему так:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

Иван Пущин в лицейские годы был соседом Александра Пушкина: их комнаты находились рядом. Так что они часто беседовали и обменивались впечатлениями. Каждый из них очень ценил лицейскую дружбу.

Как известно, друзья познаются в беде. В 1824 году Пушкин был сослан на два года в имение матери – Михайловское. Все родные Пушкина выехали из имения, и с ним осталась только его няня – Арина Родионовна. Ссылка не стала для поэта губительной. Он много размышлял, читал и работал, изучал народное творчество.

Однако вдали от культуры и светской жизни, под постоянным надзором поэту всё же было очень тяжело. Уединение тяжело давалось его живой, общительной натуре. Особенно тяжко приходилось в зимние месяцы, когда дороги заметало снегом, и невозможно было даже навестить с визитом поместья соседей.

И вот в такую зиму 1825 г., в разгар января к Пушкину в Михайловское приезжает Иван Пущин! Приезжает через снежные заносы, специально чтобы навестить своего друга.

Сказать, что этот приезд был для Пушкина подарком – это ничего не сказать.

Вот как вспоминал встречу сам Пущин:

«Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо, и засели в снегу нерасчищенного двора...»

А вот строки из стихотворения:

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединённый,

Печальным снегом занесённый,

Твой колокольчик огласил.

Пушкин был так потрясён, что выбежал встречать своего друга на крыльцо босиком, в одной рубашке, забыв про мороз. Друзья обнялись, не помня себя от радости.

Целый день они провели вместе: обсуждали московские новости, читали любимые стихи, как в старые добрые лицейские времена. Позже Пушкин напишет:

Поэта дом опальный,

О Пущин мой, ты первый посетил;

Ты усладил изгнанья день печальный,

Ты в день его лицея превратил.

Действительно, Пущин был первым, кто приехал к Пушкину, несмотря на надзор. Потом поэта навестят в его изгнании Александр Горчаков и Антон Дельвиг. Но визит Пущина был особенно ценен ещё и потому, что больше друзьям увидеться не пришлось.

Иван Пущин состоял в обществе декабристов. 14 декабря 1825 года случилось восстание на Сенатской площади. Восстание было подавлено, а Пущин вместе со всеми был арестован и отдан под суд.

Пушкин написал своё стихотворное послание в 1826 г. То есть через год и несколько месяцев после памятной встречи в Михайловском. Когда суд над Иваном Пущиным уже шёл, и ясно было, что его отправят в ссылку.

И именно в этом разгадка второй части стихотворения.

Молю святое провиденье:

Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,

Да озарит он заточенье

Лучом лицейских ясных дней!

Это желание сбылось. Иван Пущин писал уже посте того, как он прибыл в Сибирь, в тюрьму:

«…Пушкин первый встретил меня в Сибири задушевным словом. В самый день моего приезда в Читу призывает меня к частоколу А. Г. Муравьева и отдаёт листок бумаги, на котором неизвестною рукой написано было:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

Отрадно отозвался во мне голос Пушкина!».

Посмотрим на художественные особенности этого произведения.

Мы уже говорили о том, что жанр послания идеально подходит для него. В стихотворном послании суждения поэта высказываются в беседе с адресатом. Обязательно в послании есть обращение к адресату и мотив пожеланий или просьб. И мы можем увидеть это в стихотворении Пушкина. Его можно разделить на две части – два пятистишия. Первая часть – обращение к другу и воспоминание о встрече в Михайловском. Вторая – пожелание утешения другу, попавшему в заточение. Общий мотив – светлые чувства дружбы, воспоминания о лицее.

Для усиления художественного впечатления поэт использует эпитеты – друг бесценный, двор уединённый, святое провидение, лицейские ясные дни.

Стиль послания – возвышенный, торжественный. Это подчёркивается старославянизмами: огласил, благословил, провиденье – и старинными формами повелительного наклонения: да дарует, да озарит.

Итак, что мы можем сказать об этом произведении?

· Стихотворение «И. И. Пущину» выполнено в жанре стихотворного послания. Оно адресовано другу Пушкина Ивану Пущину, навестившему поэта во время ссылки в имении Михайловском.

· Стихотворение написано в 1826 г., после ареста Ивана Пущина. Оно призвано напомнить другу о светлой встрече и утешить его в заточении.

Именно в стихотворениях такого типа Пушкин видел своё предназначение как поэта. За год до своей смерти в стихотворении «Памятник» он писал:

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал.

Этим стихотворением Пушкин подводит итог под своим творчеством. Так о каких же добрых чувствах он говорит в «Памятнике»?

Прежде всего, конечно, о дружбе. Пушкин не только воспевает во многих своих стихах дружеские и товарищеские отношения. Он говорит о том, что составляет основу настоящей дружбы: когда друзья не забывают друг друга и через годы, стремятся поддержать друг друга в трудных ситуациях.

Друзьям и дружбе посвящены такие произведения Пушкина, как «19 октября», «Друзьям», «К Чаадаеву», «Моё завещание друзьям», «Во глубине сибирских руд…» и так далее.

Очень хорошо переданы дружеские чувства в стихотворении «Разлука», где лирический герой прощается с другом:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,

При мирных ли брегах родимого ручья,

Святому братству верен я.

И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),

Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

Однако к «чувствам добрым» можно отнести и любовь. А в творчестве Пушкина она очень часто предстаёт самоотверженной и возвышенной. Образцом любовной лирики можно посчитать такие стихи, как «Я вас любил…», «Что в имени тебе моём?», «Сожжённое письмо», «Я помню чудное мгновенье». Все их объединяет образ прекрасной возлюбленной, который служит для лирического героя вдохновением. Просто быть рядом и любоваться любимой для лирического героя радость:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолётное виденье,

Как гений чистой красоты.

Сам образ возлюбленной поэт сравнивает с божеством, с вдохновением. Очень часто любовь в стихах Пушкина становится служением. И даже если она остаётся безответной – лирический герой желает своей возлюбленной счастья:

Я вас любил безмолвно, безнадёжно,

То робостью, то ревностью томим;

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим

Однако любить можно и родину. Мы уже говорили о пейзажной лирике Пушкина. Но у поэта немало гражданской лирики, посвящённой России и чувствам поэта к ней. Несмотря на бунтарскую, свободолюбивую натуру, несмотря на то, что он видел недостатки самодержавия, родину Пушкин очень любил. Это чувство отражено в таких стихах, как «Деревня», «На тихих берегах Москвы…», «Клеветникам России».

Поэт признаёт:

Два чувства дивно близки нам —

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Восхищение тихими пейзажами, раздумья о судьбах Родины сменяются в этих стихотворениях гневным пафосом и обличениями – когда поэт сталкивается с несправедливостью.

В самом деле, Пушкин прямо пишет в стихотворении «Памятник», что его век был жестоким, и что он выступил певцом свободы. А ещё призывал милость к падшим.

Действительно, у Пушкина очень много вольнолюбивой лирики. В основном это лирика гражданская – где говорится об освобождении народа от уз самодержавия. Эта тема часто звучит у Пушкина в стихах, посвящённых его друзьям-декабристам или воспоминаниям о ссылках: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд…», «Деревня». Бессмертными стали строки:

Товарищ, верь: взойдёт она,

Звезда пленительного счастья,

Россия вспрянет ото сна,

И на обломках самовластья

Напишут наши имена!

Однако мотив свободы можно увидеть и в философской или интимной лирике. Здесь речь идёт уже о свободолюбивой натуре самого поэта, о его стремлениях выйти за рамки, которыми его окружают. Прекрасный пример – стихотворение «Узник».

Тема внутренней свободы у Пушкина часто пересекается с темой поэта и поэзии. И эти стихи тоже пробуждают «чувства добрые». Потому что поэт в понимании постепенно превращается из просто выразителя своих чувств в пророка, призвание которого – «глаголом жечь сердца людей». В таких стихотворениях, как «Пророк», «Поэт», «Свободы сеятель пустынный», в оде «Вольность» поэт предстаёт как раз тем, кто и пробуждает в людях добрые чувства, зовёт их к свободе, прославляет красоту и справедливость. Поэт независим ни от кого, а награда для него – само его творчество.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной

Иди, куда влечёт тебя свободный ум,

Усовершенствуя плоды любимых дум,

Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;

Всех строже оценить умеешь ты свой труд.

Итак, что мы можем сказать о «чувствах добрых» в лирике Пушкина?

Александр Сергеевич Пушкин в своих стихах воспевал красоту дружбы и самоотверженной любви, говорил о свободе народа от уз и о внутренней свободе. Его стихи наполнены любовью к родине и пониманием высокой ответственности поэта перед своим признанием.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

3396

3396