Сегодня мы встретимся с вопросом «Всё ли можно проверить?»

И чтобы ответить на него, мы…

· Вспомним правило о безударных гласных в корне.

· Найдём в нём несколько моментов, о которых не следует забывать.

· Поговорим о чередованиях и проблемах, которые они создают.

Что является залогом грамотности? Для начала – нужно уметь правильно писать слова. Но в русском языке произношение и написание сильно различается. Всё из-за ударения! Звук, который попадает под ударение, мы слышим полно, чётко: город. А звук, на который ударение не попадает, слышится слабо, он как бы смазывается: города. Поэтому так легко перепутать разные звуки, и становится непонятно: писать а или о? И или е? Е или я?

Но здесь к нам опять приходит на помощь ударение. В русском языке оно подвижное: может изменяться при изменении слов: стрела́ – стре́лы. Ударения в однокоренных словах тоже могут падать на разные слоги: лесно́й – ле́с.

Получается, если у нас возникло какое-то сомнение в написании, нам просто нужно изменить слово так, чтобы ударение оказалось над нужным слогом! Или подобрать однокоренное слово, где нужный нам слог будет ударным.

Именно так и было создано одно из основных правил русской орфографии. Его ещё называют правилом о проверяемых безударных гласных в корне слова.

Звучит оно так: чтобы проверить безударную гласную в корне слова, нужно подобрать однокоренное слово или изменить слово так, чтобы на эту гласную падало ударение.

Это правило кажется нам чуть ли не основным, и его хочется применять сразу же и повсюду. И часто мы так и делаем. Мы начинаем неосознанно подбирать проверочное слово, как только встречаем спорное написание. Но почему-то в одних случаях это помогает, а в других случаях мы совершаем ошибки!

Почему же так происходит? Дело в том, что безударные гласные в корне слова – правило совсем не простое. Это даже не одно правило.

На каком принципе выстроено правило о проверяемых безударных в корне? На том, что все корни с одним значением пишутся одинаково. И мы спокойно можем подставить букву из одного корня в другой. Из того корня, где нужный нам гласный под ударением – в корень с безударным гласным. Вот слово наслаждение. Подберём однокоренное слово – сладкий. Корни немного отличаются с виду, но самое главное – в них будут писаться одинаковые гласные. На этом и основана наша проверка.

А легко ли вообще правильно определить корень? И правильно подобрать однокоренное слово? Мы изучаем это, когда говорим о морфемике и словообразовании.

Легче всего слово просто изменить. Для существительных это значит поменять его число или падеж: доска – доски, кота – кот.

У глаголов мы изменяем время и иногда – род: сказал – скажет, взяла – взял.

А как подобрать однокоренное слово?

Можно подобрать слово другой части речи:

Грибной – гриб, затвердеть – твёрдый.

Нужно к тому же помнить, что если в проверочном слове ударение падает на ё, то в проверяемом мы напишем е. Е и ё равны в этом правиле.

Можно назвать предмет ласково: коза – козочка.

Можно сделать предмет большим или маленьким: лесок – лес, ковёр – коврик.

Но самое главное – наши корни должны быть сходными по своему значению. Ведь в русском языке множество слов, которые звучат одинаково, а в написании отличаются совсем чуть-чуть. И значение у них тоже разное.

Обижать – обежать. В первом случае проверочное слово обида, а во втором – бег.

В таких случаях подсказкой для нас станут слова, которые стоят рядом.

Прим…рять костюм. Можем ли мы проверить это слово словом мир? Но зачем с кем-то мирить костюм? Значит, проверяем его словом мера. Примерять.

Прим…рять людей. А вот здесь мы уже не можем проверить безударную гласную при помощи слова мера. Получается бессмыслица. Примирять.

Иногда такие слова не имеют очевидной пары, но мы всё равно путаемся с их значениями.

Например, вот слово благ…сл…вить. Происходит оно от соединения двух слов – «благое слово». Благословить – это напутствовать кого-либо благим, то есть добрым словом на дорогу, пожелать удачи в делах. Значит, в обоих случаях мы напишем о.

А вот глагол просл…влять. Кажется, что это тоже что-то, что связано со словом. Но на самом деле этот глагол обозначает: воздавать кому-то славу. И в нём пишется а.

Вот слово просв…щение. Просветить кого-либо – значит, подарить ему частичку света, сделать светлым его разум. Пишем е.

А вот традиция, осв…щённая веками. Века принесли в неё свет? Нет. Века сделали так, что эту традицию блюдут свято. Значит, в корне напишем я.

А как мы проверим гласную в слове «угов…рить»? Конечно, подберём однокоренное слово – например, отговаривать! Но что это? Получается, и здесь мы ошиблись. С глаголами нужно проявить повышенную бдительность. У них есть то, что называется совершенным и несовершенным видом. Многие глаголы, которые выражают законченное и незаконченное действие, различаются совсем немного. И иногда для корня это проходит бесследно: отварить сосиску – отваривать сосиску.

Но иногда в парах глаголов совершенного и несовершенного вида происходит чередование гласных в корнях: затормозить – затормаживать, опоздать – опаздывать, проглотить – проглатывать. Поэтому гласные в корне глаголов лучше проверять при помощи других частей речи: оп…здать – поздно. Или просто изменять глагол: прогл…тить – проглотишь. Но ни в коем случае нельзя проверять безударную гласную в корне при помощи глагола другого вида.

Итак, что мы успели выяснить?

· Чтобы проверить написание безударной гласной в корне слова, нужно либо изменить слово, либо подобрать однокоренное слово так, чтобы нужная гласная оказалась ударной.

· При подборе однокоренного слова нужно быть внимательным к значению этого корня. Нужно различать похожие слова.

· Глаголы лучше проверять при помощи других частей речи. Или просто попытаться проспрягать глагол.

Но всё это будет действовать только в том случае, когда в каком-либо корне всегда пишется одна и та же гласная – и под ударением, и без ударения. Однако есть целый ряд корней, которые пишутся не одинаково. Эти корни чередуются. Их написание может зависеть от ударения, от суффикса за корнем, от значения корня… Получается, что если перед нами – слова с чередованиями, мы не можем просто потянуться за проверочным словом. Нам нужно вспомнить, от чего зависит написание этого корня и только тогда подставить нужную букву.

В некоторых корнях написание зависит от ударения. Проще всего запомнить так: подбираем корень, где корень ударный, и потом смотрим, как нужно написать.

В некоторых корнях написание гласной зависит от того, на что заканчивается сам корень.

Есть большая группа корней, в которых написание определяется тем, есть ли в слове за корнем суффикс -а-.

Иногда чередоваться могут и совсем непохожие сочетания букв – такие как -им-/-ин- и -а-/я: сжимать – сжать, понять – понимать. Если при подборе видовой пары глагола возникает в корне а или я – мы пишем и на месте безударной гласной. Начинать – что делать? Подберём глагол, который отвечает на вопрос что сделать? Начать. В корне появилось а, значит, в глаголе начинать напишем и.

Есть и чередования корней, где написание определяется оттенками значения. Это, например, корни мак-/мок-.

Через О пишутся слова, которые имеют значение «пропускать жидкость». То есть, родственны слову мокнуть: вымокнуть, намокнуть, намочить, промочить.

Через А пишутся слова, которые имеют значение «погружать в жидкость». То есть, похожие на слово обмакивать: макнуть, помакать, макающий.

Наконец, можно выделить особенно коварную группу чередований. Обычно их распределяют по тем группам, о которых мы уже говорили. Но беда в том, что эти чередования включают в себя слишком много исключений. Так что нельзя сказать, что на них действуют правила.

Это, например, корни -твор-/-твар-, о которых говорят, что в безударном положении в них пишется О. Но дело в том, что есть и слова, где О в этих корнях пишется в ударном положении: творчество, творческий! А вот слов с корнем -твар- в ударном положении совсем немного: тварь, тварный. При этом одно из них устаревшее. Да и значение корней уже разошлось между собой. Поэтому корень -твор- очень близок к корням, которые можно проверить: сотворённый, творец, творит, творение. Нужно только запомнить слово утварь, которое как раз выпадает из правила и пишется через а.

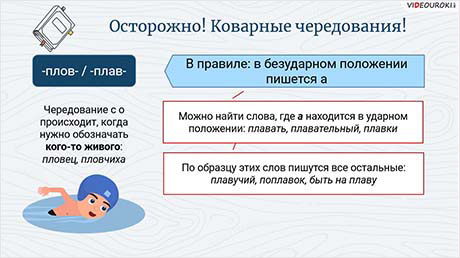

То же самое происходит с корнями -плов-/-плав-, где в безударном положении пишется А. Мы можем найти и те слова, где а находится в ударном положении: плавать, плавательный, плавки. И можно сказать, что именно по образцу этих слов и пишутся все остальные: плавучий, поплавок, быть на плаву – везде мы напишем -а. Чередование с О происходит только в двух случаях: когда нужно обозначать кого-то живого: пловец, пловчиха.

Трудности у нас могут возникнуть с корнем -скак-/-скоч-. Считается, что написание гласной зависит от того, на что заканчивается корень. Например, в глаголе скакать корень -скак-, потому пишем а. Но этот глагол образует множество форм, в корне которых появляется ч: скачешь, скачу, скачите. При этом А везде сохраняется. К тому же есть такие слова, как скачок, скачкообразный, скачущий – и в них мы всё равно пишем а. А есть такие слова, как отскок, наскок, соскок – и в них мы пишем О. К счастью, здесь гласная ударная.

А корни -равн- и -ровн- обычно относятся к тем, которые различаются по значению. Равный – значит, можно поставить =: уравнять, поравняться. А ровный – значит, не выделяющийся среди остальных, гладкий: выровнять, сровнять с землёй. Разница достаточно тонкая. Но к тому же в правиле достаточно исключений: равнина, поровну, уровень, подравняться, равняйся и так далее.

С последней группой чередующихся корней нужно проявлять особую внимательность. В них столько исключений и тонкостей, что лучше уделить время дополнительным тренировкам по написанию слов с этими корнями.

Итак, получается, что лёгкое правило – совсем не лёгкое. И далеко не все безударные гласные в корне мы можем проверить. Что мы сделаем после того, как выделим корень и определим его значение?

Мы выясним, не относится ли этот корень к чередованиям.

Если не относится – мы попытаемся проверить написание. И прибегнем к правилу о проверяемой безударной гласной.

Если мы видим чередование – нужно вспомнить, от чего зависит написание в чередующихся корнях. Для этого нужно подобрать однокоренные слова и посмотреть, что изменяется при чередовании корня: ударение? Согласная, на которую заканчивается корень? Появляется ли за корнем суффикс а? Или есть разница в значении?

И потом уже мы понимаем, как нужно писать это слово.

Но может быть так, что корень, который мы выделили, не проверяется и не чередуется. Это значит, что перед нами корень с безударной непроверяемой гласной. Мы встретились со словарным словом.

Но об этих словах мы поговорим в следующий раз.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

699

699