Научно методическая работа

Влияние устойчивости внимания на формирование навыков списывания и письма под диктовку у детей с нарушением слуха.

Составитель: Учитель фонетической ритмике

и индивидуальной работы

Андреева Наталия Алексеевна

Сыктывкар, 2014 год

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………..

Часть I. Теоретическое изучение проблемы особенности овладения различными видами письма (списывание, письмо под диктовку) у слабослышащих детей в зависимости от устойчивости внимания ……………………………

1. 1. Нейропсихологическая характеристика детей с нарушениями слуха.

1.2. Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих детей………………

1.3. Значение письменной речи в обучении младших школьников с нарушение слуха.

Часть II.

2.1 Программа исследования.

Практическое изучение проблемы: влияние устойчивости внимания на формирование навыков списывания и письма под диктовку у детей с нарушением слуха.

2.2. Констатирующий эксперимент………………………………………………………..

2.3. Формирующий эксперимент……………………………………………………………

2.4. Контрольный эксперимент……………………………………………………………...

Выводы………………………………………………………………………………………….

Заключение…………………………………………………………………………………....

Список используемой литературы…………………………………………………………..

Приложение ………………………………………………………………………………….

Введение

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно - развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. (11, 247)

Как отечественная, так и зарубежная статистика показывает, что число детей с отсутствием или понижением функции органа слуха постоянно увеличивается. Состояние слуха оказывает решающее влияние на речевое развитие ребёнка и психологическое становление. При нарушениях слухового анализатора в первую очередь и в наибольшей мере страдает речь, происходит общее недоразвитие коммуникативной, познавательной, регулятивной деятельности. (12, 24)

И поэтому, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I и II вида уроки письма являются одним из видов речевой деятельности, овладение которым осуществляется на основе устно - дактильной речи и жёстко не связано

(как в массовой школе) с обучением чтения. Письмо как вид речевой деятельности имеет сложную природу, характеризующуюся специфическим рукодвигательным компонентом, который реализуется в процессе воспроизведения букв и их соединений на бумаге. Вопрос о том, как эффективно формировать у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья письменную речь, приобрёл в последние годы особенную актуальность. И это понятно: там, где письменная речь, обнаруживается и достаточно высокий уровень грамотности. (13, 9)

Исследование методов Безруких М.М. и Хохлова Т. Е. показали, что многие трудности не заканчиваются в начальной школе, а лишь модифицируются и сохраняются зачастую вплоть до окончания школы. Причины для возникновения этих трудностей предостаточно: педагогические, медицинские, физиологические, а системы коррекции нет. Учитель часто просто «не видит», как и когда начинаются многие трудности, ещё чаще – пытается скорректировать не причину, а результат, и нередко, затратив много сил (своих и ученика), не добивается желаемого результата.

Проблема обучения письму была и остаётся актуальной до сегодняшнего дня. Практическая значимость и актуальность данной проблемы определило выбор темы: «Влияние устойчивости внимания на формирование навыков списывания и письма под диктовку у детей с нарушением слуха». (14,10)

Цель работы: Выявить особенности овладения различными видами письма (списывание, письмо под диктовку) у слабослышащих детей в зависимости от устойчивости внимания Объект исследования: дети младшего школьного возраста с нарушениями слуха.

Предмет исследования: внимание, навыки списывания и письма под диктовку.

Гипотеза:

Предполагаю, что уровень устойчивого внимания будет оказывать влияние на навыки списывания и письма. У детей с высоким уровнем устойчивого внимания навыки списывания и письма под диктовку будут сформированы лучше, чем навыки списывания и письма под диктовку у детей с низким уровнем устойчивого внимания.

Задачи:

Изучить литературу и подобрать методики для исследования уровня устойчивого внимания, и овладения навыками списывания и письма под диктовку.

Формировать группы испытуемых.

Провести констатирующий эксперимент.

Провести формирующий эксперимент с группой с низким уровнем устойчивого внимания.

Провести контрольный эксперимент

Сделать анализы экспериментов.

Сформулировать выводы.

Базой исследования послужило: «Государственное Бюджетное Специальное (Коррекционное) Образовательное Учреждение, для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат для глухих и слабослышащих детей I и II вида. Дети младших классов в возрасте 9-10 лет.

Методики:

1) Корректурная проба Бурдона - для выявления степени устойчивости внимания.

2) Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. Т.В.Ахутина, О.Б. Иншакова.

3) А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. «Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. — М.: Издательство "Ось-89", 1997. - 224 с. (Практическая психология).

Сроки проведения: февраль- март 2014 год.

Психофизиологические, педагогические и гигиенические основы обучения слабослышащих детей.

1. 1. Нейропсихологическая характеристика детей с нарушениями слуха.

По мнению многих отечественных и зарубежных исследователей, нейропсихологические методики целесообразно применять в комплексе клинико-психологического изучения аномальных детей, так как полученные таким образом данные позволяют оценить состояние зрительного и слухового восприятия, праксиса, речи, памяти – тех функций, которые обеспечивают возможности овладения элементарными школьными навыками (чтением, письмом, счётом, решением арифметических задач).

Кроме частных нарушений перечисленных выше психических функций трудности обучения детей могут быть обусловлены общими неспецифическими расстройствами мозговой деятельности, отражающими дискоординацию корко-подкорковых взаимодействий. При этом в одних случаях на первый план выступают расстройства общей нейродинамики, проявляющиеся в повышенной истощаемости, нарушений темпа и подвижности психических процессов, а также работоспособности. При других клинических вариантах психического дизонтогенеза более значимы нарушения произвольности и целенаправленности познавательной деятельности: отсутствие или установки (мотивации) на познавательную деятельность, трудности планирования заданной психической операции, нестойкость произвольного внимания и контроля.

Эти стороны сознательной деятельности обеспечивают прежде всего работой лобных и лобно – подкорковых мозговых систем. (А.Р. Лурия, М.С.Певзнер, Е.Д.Хомская и др.)

Данные нейропсихологического исследования ребенка с нарушениями развитя позволяют уточнить структуру нарушений его познавательной деятельности, что чрезвычайно важно при решении вопросов прогноза и индивидуализации психолого-педагогической помощи.

(2,стр.90)

1.2 Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих детей.

Слабослышащие дети – это дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к нарушению речевого развития. Слабослышащими считаются дети с понижением слуха от 15-20 дцб до 75 дцб. В отличии от глухих, слабослышащие дети обладают таким слухом, который позволяет им на основе слухового восприятия речи окружающих накопить минимальный запас слов, хотя и не полноценных по своему фонематическому оформлению. Понижение слуха может быть выражено в различной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения возможности восприятия речи разговорной громкости. При специальных тренировочных упражнениях слабослышащий ребенок приучается к максимальному использованию своего остаточного слуха. Специальное обучение речи с детальным анализом её звукового состава вырабатывает у ребенка навыки более дифференцированного восприятия доступных ему звуков. При раннем нарушении слухового анализатора речь развивается неправильно. Если остаточный слух позволяет ребенку раннего возраста воспринимать речь разговорной громкости лишь у ушной раковины, речевое развитие его резко задерживается. К наступлению школьного возраста такой ребенок нередко обладает ничтожным запасом слов (в пределах 1-2 десятков). В тех случаях, когда остаточный слух позволяет ребенку слышать хорошо знакомые слова на расстоянии 0,5 до 1 м., запаса слов у него оказывается гораздо большим, он говорит фразами, хотя и неправильно грамматически оформленными. Большая или меньшая ограниченность словарного запаса слабослышащего ребенка сопровождается неправильным их употреблением. Слова, входящие в единую группу, часто заменяются одно другим. Так например, описывая картину, где нарисована женщина режущая хлеб, ребенок может сказать: - «Мама, нож» Особенно характерны взаимные замещения названий предметов и действий.

(10,стр.364).

Грамматический строй речи слабослышащих нарушен. При попытке построить предложения С. дети допускают, то одни, то другие его члены. Также отклонение от морфологических норм языка падежных форм, и родовых окончаний, также суффиксов, приставок: например: «Мальчик положить платок кармане».

Для С.д. характерны также особые отклонения в письме: в основном это замещение букв, которые отражают отмеченные выше замещения звуков в произношении. В целом слово в письме более глубоко искажается, чем в произношении. Не овладев в достаточной мере звуковым составом слова, С д. пишут например: «шевича» - девочка, «сизи» - сидит, «йиот точка» - льёт дождь, и т.п. (10, стр.365).

Уровень речевого развития С.д. в значительной мере определяется условиями их воспитания. Речевое развитие зависти также от индивидуальных особенностей: более активные и более сообразительные дети лучше овладевают самостоятельной речью, так как раньше начинают воспринимать речь с помощью чтения с губ. В отличие от полного выпадения слуховой функции частичная недостаточность часто не замечается или недооценивается окружающими. Это вызывает неправильное отношение к ребенку: неумение ответить на вопрос нередко расценивается как упрямство, недомыслие или недостаточная внимательность, ошибки на письме – как обычная орфографическая неграмотность и т.д. В результате неправильного отношения к слабослышащим детям они часто проявляют астенические реакции, замкнутость, неуверенность в себе, плаксивость, а иногда агрессию и негативизм. Непонимание устных объяснений учителя и читаемого текста затрудняет усвоение всех изучаемых предметов. Большие проблемы в усвоении письма и чтения. (10, стр. 366)

Психолого – педагогическое обследование детей с нарушениями слуха сопровождается целым рядом трудностей, связанных со специфическими особенностями их психического развития. Непонимание ребенком обращенной к нему речи, отсутствие речи или её неразборчивость осложняют общение с ним, что ограничивает возможности применения экспериментальных методик. Первичное нарушение слухового восприятия ведет к недоразвитию наиболее тесно связанных с ним функций – недоразвитию речи, замедлению развития мышления, памяти. Все это тормозит психическое развитие детей с нарушениями слуха. Компоненты психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со слышащими детьми пропорциях – наблюдается несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм мышления, письменная речь превалирует над устной. Так при правильном обучении компенсаторно развивается зрительное восприятие.

Большое значение имеет сохранность других сенсорных и перцептивных систем, интеллектуальной сферы, систем регуляции. (2, стр. 170)

Внимание

В дошкольном возрасте у детей с нарушениями слуха, так же как у их слышащих сверстников, ведущим видом внимания является внимание непроизвольное. Оно вызывается интересными, новыми и необычными для ребенка предметами и явлениями. Устойчивость внимания с возрастом меняется: если поначалу ребенок не может заниматься каким-либо делом более 3 мин, то к концу дошкольного возраста это время измеряется уже 10—12 мин, а при смене заданий в конце данного периода это уже может быть 40 мин.

В школьном возрасте происходит становление произвольного внимания, оно становится сознательным и контролируемым, вырабатываются такие его свойства, как устойчивость, распределение, переключаемость.

У детей с нарушенным слухом гораздо большее значение, чем в норме, имеют зрительные раздражители, а значит, основная нагрузка по переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Например, восприятие словесной речи посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека. Ежесекундная фиксация мимики лица и положения губ говорящего требует напряжения внимания, что ведет к утомлению и потере устойчивости внимания.

У слабослышащих детей отмечаются трудности переключения внимания, больше времени им требуется на «врабатывание». Это приводит к снижению скорости выполняемой деятельности, увеличению количества ошибок.

Наибольший темп развития произвольного внимания приходится у детей с нарушенным, слухом на подростковый возраст. Более позднее становление высшей формы внимания связано и с отставанием в развитии речи. Первоначально произвольное внимание ребенка опосредовано общением со взрослыми. Указательный жест, затем речевая инструкция взрослого выделяют из окружающих предметов вещь, на которую направляется внимание ребенка. Постепенно ребенок начинает управлять своим поведением на основе самоинструкций (сначала развернутых, с внешними опорами, затем — совершающихся во внутреннем плане). У ребенка с нарушенным слухом эти переходы совершаются в более поздние сроки. (11, стр.157).

Особенности развития познавательной сферы, развитие психических процессов у слабослышащих детей.

Развитие логического мышления детей с недостатками слуха является необходимым условием их успешного обучения и развития. В логическом мышлении можно выделить две группы: конкретно – понятийную, и абстрактно – понятийную.

Конкретно – понятийная стадия является начальной формой развития мышления. Все мыслительные операции тесно связаны с конкретным наглядным материалом. Чем ближе к жизненному опыту ребенка, тем легче он справляется с построением умозаключения. Дети постоянно упираются на конкретные примеры, действия, образы как основу для рассуждения.

Абстрактно – понятийная стадия является завершающей формой развития логического мышления. Дети начинают мыслить абстрактными понятиями, общими законами, усваивают систему понятий. У детей появляется способность рассуждать, доказывать.

Недоразвитие всех компонентов речи (звукопроизношение, словаря, грамматического строя, связной речи) тормозит формирование абстрактно-логического мышления ребенка.

Под логической грамотностью понимается свободное владение некоторым комплексом элементарных логических понятий и действий.(5, стр.29)

У слабослышащих детей для полноценного усвоения знаний к концу начальной школы, должно быть сформированы:

Оперирование признаками предметов.

Владение логическим действием классификации.

Определение знакомого понятия через род и видовое отличие

Понимание смысла и правильное употребление логических связок «и», «или», «не».

Понимание смысла и навык правильного употребления логических слов «все», «некоторые».

Умение сделать простейшие умозаключения, опираясь на данные посылки.

Перечисленные логические умения формируются спонтанно, исподволь. Однако слабослышащие ученики, закончившие обучение программе начальных классов, не овладевают перечисленными знаниями. Так как потеря слуха первичный дефект, и он тормозит коммуникативные, познавательные и регулятивные процессы. (9, стр. 22).

Воспитание детей с отклонениями в развитии отличается своеобразием, которое проявляется в коррекционной направленности, в неразрывной связи коррекционного воздействия с формированием практических навыков и умений. Особенности воспитания конкретного ребенка зависят:

От характера, имеющегося у него дефекта

От степени выраженности нарушений отдельных психических процессов и функций

От возрастных и компенсаторных возможностей ребенка.

От характера медико-педагогического воздействия

От условий жизни и воспитания ребенка. (5, стр.17)

Очень медленно, даже в условиях специального обучения, идет обогащение словарного запаса у слабослышащих детей. Наиболее успешно запоминаются словесные обозначения людей, окружающих ребенка, домашних животных, названия основных предметов, мебели, посуды, любимой еды, некоторых частей квартиры: окно, дверь; значительно труднее дети овладевают названиями действий, даже самых распространенных, названиями цветов, отдельных частей и признаков предметов. (6,стр.180)

По мере того как дети овладевают доступной их возрасту лексикой и у них формируется простая фразовая речь, возникают новые трудности. Дети с большим трудом осваивают такую особенность слова, как многозначность, например «тяжелый чемодан» и «тяжелый характер» (А. Г. Зикеев), с трудом понимают, что однокоренные слова связаны общностью значения. В речи слабослышащих детей не сразу появляются слова с приставками и суффиксами, дети затрудняется в понимании их значений, они лишь постепенно понимают, что каждое слово несет в себе ту или иную степень обобщения, что, например, слово мебель имеет более общий смысл, в то время как слова диван, кровать, стол, стул, табуретка — более частное значение. При правильном понимании отношений между словами более конкретными и более обобщенными по смыслу у них начинает формироваться понятийное мышление. На протяжении всего школьного обучения идет формирование фразовой речи, с правильной расстановкой слов в предложении, с правильным их согласованием и управлением, с использованием нужных окончаний. С трудом осваиваются навыки употребления наречий, союзов и особенно сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, выражающих целевые, причинно- следственные и другие логические зависимости. Это оказывается трудным для детей и подростков не только из-за сложности лексики грамматических зависимостей, но и из-за недостаточного понимания содержания предложений, несформированности у них словесно-логического, понятийного мышления.

Л. И.Тигранова на основе многих экспериментальных исследований убедительно пока- зала, что в процессе обучения, как и у глухих детей, у слабослышащих нужно в единстве с речью специально формировать конкретно понятийное и абстрактно-понятийное мышление..

Для психического развития слабослышащего ребенка и подростка очень существенно, как он воспринимает речь на слух. Если в силу тех или иных заболеваний слух ребенка ухудшается, это отрицательно сказывается на его психическом состоянии.

Благоприятные условия развития создаются, когда проводится специальная сурдопедагогическая работа по совершенствованию слуха с использованием общей и индивидуальной звукоусиливающей аппаратуры. Ф.Ф. Рау указывал, что при этом необходимо учить слабослышащего ребенка не только стараться различить и воспринять речевое высказывание на слух, но обязательно приучаться хотя бы к минимальному разпознаванию речи по губам говорящего. Такое бисенсорное восприятие по мере занятий становится все более полным. Ясное различение речевого высказывания способствует развитию речи и совершенствованию собственного произношения, что, в свою очередь, создает условия для развития письменной речи. (6, стр.181)

Эффективности обучения используются все виды и формы речи – устная, устно-дактильная, письменная, естественные жесты. Соотношение приоритета той или иной формы речи изменяется по годам обучения и зависит от индивидуальных особенностей развития каждого учащегося. Желательно, чтобы к третьему году обучения приоритетным стало слухозрительное восприятие и устное воспроизведение речевого материала.

Каждое возвращение к ранее изученной теме обуславливает ее прохождение на более высоком уровне, на более обширном речевом материале. Новый речевой материал строится не на пустом месте. Там обязательно присутствуют слова, которые были пройдены в предыдущей теме, в прошлой четверти или в прошлом году. Конструкции предложений, высказываний, развивающие задания и упражнения при этом усложняются, приобретая более развернутое значение слова, уточняются и закрепляются в речь мыслительной деятельности детей.

Медленный темп прохождения учебного материала, дробная его подача на основе наглядно-практической деятельности предоставляют возможность введения большего количества разнообразных упражнений, позволяющих повысить интерес к предмету и лучше осмыслить и запомнить учебный материал. Успешному обучению школьников способствует многократная повторяемость одного и того же материала. Причем повторение должно содержать элементы новизны, неожиданности, что помогает сознательному усвоению учебного материала. (7,стр.59)

Зрительное восприятие.

Большое значение для компенсации нарушений слуха имеет развитие зрительного восприятия. Вопрос о зрительном восприятии следует рассматривать применительно к этапам его развития в детском возрасте. Как уже отмечалось выше, у детей с нарушениями слуха наблюдается замедленное по сравнению со слышащими сверстниками узнавание предметов. В более сложных случаях (например, при узнавании перевернутых изображений) отставание детей с нарушенным слухом еще более заметно. Можно сказать, что у слабослышащих детей аналитический тип восприятия преобладает над синтетическим.

Зрительному восприятию формы предметов способствует практическая предметно-манипулятивная деятельность детей при одновременном овладении соответствующими словесными обозначениями. У слабослышащих детей дошкольного возраста формируется целостный образ предметов, что дает им возможность справляться со складыванием разрезных картинок из 2 —5 частей.

Отметим некоторые специфические особенности восприятия изображений: слабослышащие дети испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных изображений, пространственно-временных отношений между предметами; не всегда понимают изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием предметов в необычном ракурсе, при восприятии контурных изображений предметов; дети могут не узнать предмет, если он частично закрыт другим.

Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха — это главный источник представлений об окружающем мире; кроме того, зрительное восприятие имеет большое значение для развития возможностей слабослышащих детей общаться с людьми. Общение предполагает при использовании дактильной речи тонкое и дифференцированное восприятие мимики и жестов, изменения положений пальцев руки; движений губ, лица и головы — при восприятии устной речи. Следовательно, необходимо раннее развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями слуха в единстве с обучением речи. (11,стр.159)

Словесная память.

В развитии данного вида памяти у детей с нарушениями слуха наблюдаются большие сложности, поскольку даже в условиях специального обучения отставание в развитии словесной речи приводит к отставанию в развитии словесной памяти.

Особенности запоминания слов глухими детьми были изучены Д. М.Маянц, которая обнаружила как сходство, так и различие глухих и слышащих детей при осуществлении запоминания. Сходство определяется тем, что у всех детей запоминание было осмысленным. Но если у слышащих детей все замены слов при воспроизведении были смысловыми, то у слабослышащих детей наблюдалось три типа замен:

1) замены по внешнему сходству слов (угол — уголь, дрожит — держит);

2) смысловые замены;

3) замены слов, в которых сочетается внешнее сходство и смысловая близость (выбрали — собрали, описывал — уписывал).

На успешность запоминания слов глухими детьми оказывает влияние то, к какой грамматической категории относятся эти слова. Слабослышащие дети прежде всего овладевают существительным, имеющим прямую предметную отнесенность. Формирование представлений о других грамматических категориях проходит значительно сложнее, поскольку должно опираться на соответствующие мыслительные операции (например, на абстрагирование — при усвоении прилагательных, обобщение действий — при усвоении глаголов). Поэтому при запоминании существительных различия между глухими и слышащими детьми к подростковому возрасту по степенно уменьшаются, при запоминании глаголов и прилагав тельных эти различия продолжают существовать на протяжении всех лет обучения.

Трудности, испытываемые глухими детьми в запоминании слов, связаны с особенностями овладения ими словесной речью: во первых, во время обучения речи слово воспринимается глухими детьми не как одна смысловая единица, а как последовательность элементов (слогов, букв), на фиксацию которых они затрачивают значительные усилия, т.е. субъективно увеличивается общее число запоминаемых элементов (отсюда искажения буквенного состава слова, пропуски и перестановки букв и слогов). Во-вторых, замены могут быть результатом недостаточной дифференцированности значений слов, относящихся к одной ситуации (отсюда такие замены, как хоккей — шайба, горшок — миска). В-третьих, слабослышащие дети гораздо реже используют приемы; опосредствованного запоминания, такие, например, как группирование слов по смыслу и др.

При запоминании детьми предложений и связных текстов были обнаружены особенности, отражающие общие закономерности усвоения ими речи. Предложения и тексты не всегда выступают как целостные, иерархически организованные системы, как единые смысловые единицы. Причина этого в недостаточно высоком уровне понимания предложений и текстов. Часто глухие дети воспроизводят предложение только частично, пропуская слова, что нарушает его смысл или делает его аграмматичным.

Таким образом, память слабослышащих детей совершенствуется в ходе формирования словесной речи, в процессе игровой и учебной деятельности.(11, стр.170-171)

Мышление.

Мышление — это познавательный процесс, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности. В настоящее время достаточно четко охарактеризованы три основные стадии развития детского мышления. Это наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление.

У слабослышащих детей, которые овладевают словесной речью гораздо позже слышащих и на иной сенсорной основе, именно в развитии мышления наблюдается значительно больше специфических особенностей, чем в развитии других познавательных процессов. (11, стр.171). Значительное отставание в развитии словесно- логического мышления обусловлено большими затруднениями у этих детей в овладении словесной речью. Они с трудом овладевают логическими связями и отношениями между явлениями, событиями. Младшие школьники с нарушением слуха понимают причинно-следственные отношения применительно к наглядной ситуации, в которой эти отношения чётко выявляются. Для большинства детей младшего школьного возраста характерно то, что они обнаруживают значительно большие возможности мышления при помощи взрослого, чем в условиях полностью самостоятельного выполнения заданий. (27, стр. 36).

1.3. Значение письменной речи в обучении младших школьников с нарушение слуха.

К настоящему времени сложилась определённая концепция толкования письменной речи как сложной формы психической деятельности человека необходимой ему в повседневной жизни и включающей, с одной стороны, активное выражение своих мыслей средствами той или иной письменности - письмо и, с другой стороны, восприятие и понимание написанного средствами чтения. (18, стр.19).

Л.С. Выготский считал письменную речь особой речевой функцией, по своему складу и способу проявления отличающейся от устной речи. И устная, и письменная форма речи представляют собой вид временных связей второй сигнальной системы, но, в отличие от устной, письменная речь формируется только в условиях целенаправленного обучения, т. е. её механизмы складываются в период обучения грамоте и совершенствуются в ходе всего дальнейшего обучения. (19,стр. 52).

Значение письменной речи в системе обучения языку детей с дефектами слуха исключительно велико. В условиях нормального развития письменная речь, выступая в качестве вторичного образования, обогащает словесный образ, способствует вычленению слова и фонемы, переводит временное существование слова в звуке и речедвигательном акте в пространственные оптические контакты, делает слово и фонему постоянными и устойчивыми, закрепляет лексику и синтаксис языка в процессе его усвоения, формирует членёность и вместе с тем устойчивую определённость, связность речи. Этот факт является весьма важным для практики обучения неслышащих детей, устная речь которых характеризуется значительными нарушениями фонематического состава слова.(20, стр.19).

Всё это говорит о том, что письменная речь в различных её видах (чтение вслух и про себя, списывание текста, диктант, изложение, составление плана сочинения) может быть использована в школе неслышащих как средство обучения устной речи, в особенности в начальных классах. Она может найти применение и как способ коррекции фонематической и синтаксической структуры языка, и как способ развития речевых навыков и умений, и как средство контроля за правильностью усвоения и проверки словаря. (21, стр.24)

На уроках обучения языку в школе неслышащих роль письменной речи исключительно велика. Письменная фиксация изучаемого языкового материала на начальном этапе обучения является обязательной для учащихся с нарушением слуха. Поэтому в системе упражнений по развитию речи письменные задания занимают ведущее место.

На подготовительном этапе обучения под письменной речью мы понимаем более узкую речевую деятельность - простейшие операции с образцами письменной речи (чтение написанных на табличках слов, воспроизведение их по памяти с помощью разрезной азбуки, списывание), письменные упражнения, изложение в письменной форме несложных сообщений и др. Все эти операции в подготовительном – первом классах направлены преимущественно на уточнение звуко-буквенного состава слов, на закрепление навыков, характерных для акта речи, не требующих изложения собственных мыслей, на усвоение типовых структур простых предложений. И лишь начиная со 2-3 –го классов письменная речь, представленная в различных упражнениях, начинает становиться средством для развития навыков и умений связной устной речи. (22, стр.26)

Таким образом, письмо и письменная речь, являясь базовыми навыками всего дальнейшего обучения, вызывают значительные затруднения у младших школьников с нарушением слуха, оказывая отрицательное воздействие на усвоение школьной программы обучения и влияя тем самым на процесс их социальной адаптации в целом. Развитие предпосылок письменной речи, определяющих готовность к овладению письменной речью у детей с нарушением слуха, детерминируется не только степенью устного речевого недоразвития, но и состоянием психических и сенсомоторных процессов. Специально организованная коррекционная работа, включающая взаимосвязанное развитие устной речи, психических и сенсомоторных компонентов может способствовать своевременному и эффективному предупреждению нарушений чтения и письма у детей с нарушением слуха. (23,стр.7)

Часть II. Практическое изучение проблемы: особенности овладения различными видами письма (списывание, письмо под диктовку) у слабослышащих детей в зависимости от устойчивости внимания.

2.1. Программа исследования.

Цель работы: Изучить влияние устойчивости внимания на формирование навыков списывания и письма под диктовку у детей с нарушением слуха.

Объект исследования: дети младшего школьного возраста с нарушениями слуха.

Предмет исследования: внимание, навыки списывания и письма под диктовку.

Исследование проходило по следующим этапам.

Констатирующий эксперимент.

Цель: выявить уровень устойчивости внимания, формировать группы испытуемых, выявить навыки списывания и письма под диктовку в группах испытуемых.

Для достижения данной цели использовалась методика: «Корректурная проба Бурдона». (Приложение).

Для выявления навыка списывания и письма под диктовку использовалась методика: Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. Т.В.Ахутина, О.Б. Иншакова.

Критерием деления испытуемых на группы является результаты обследования по данной методике. Общее количество испытуемых – 20 человек – слабослышащие, с сопутствующими диагнозами. Возраст детей 9 – 10 лет.

Формирование групп испытуемых.

Группа А – дети с высоким и средним уровнем устойчивости внимания.

Группа В – дети с низким уровнем устойчивости внимания.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Характеристика группы А

| Ф.И.ребенка | Диагноз |

| Инга С. | Нейросенсорная тугоухость 3 степени. К.и. |

| Дима Р. | Нейросенсорная тугоухость 3 степени, гн. коньюкт., дерматит., К.и. |

| Ирина Л. | Нейросенсорная тугоухость 4 степени, ЗПР, системное н.речи. К.и. |

| Настя Х. | РОП Ц.Н.С., 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость IV, ЗПР.К.и. |

| Акан П. | Тугоухость 3 степени, РОПЦНС, , гидроцефальный синдром. |

| Саша Н

| Остаточное явление резиудального поражения ЦНС, 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III степени. К.и. |

| Даша М.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III степени по типу нейропатит слухового нерва. К. и. |

| Элона Б.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени, имплантирована на правое ухо, аденоиды II степени , системное недоразвитие речи тяжелой степени, ЗПР на фоне глухоты. |

| Саша Г.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III степени, Резидуально– органическое поражение Ц.Н.С. смешанной этиологии, гидроцифальный -гипертонический. синдром. ЗПР.легкой степени. |

| Паша Р. | Нейросенсорная тугоухость 4 степени, ЗПР, системное н.речи. |

Характеристика группы В.

| Ф.И.ребенка | Диагноз |

| Андрей С. | Тугоухость 3 степени, ФСЖ, синусовая брадикардия. К.и. |

| Олег П. | 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость IV, ЗПР. К.и. |

| Гайк М.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III степени, Резидуально– органическое поражение Ц.Н.С. |

| Андрей П. | Нейросенсорная тугоухость 4 степени, ЗПР, системное нед.речи. |

| Роман Ч.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость 2-3 степени, ЗПР. на фоне НСТ,, легкая степень гидроц.-гипертон. Синдром. недоразвитие речи ср. степени, дизартрия. К.и. |

| Дима Л.

| Нейросенсорная тугоухость 3 степени ЗПР, системное недоразвитие речи. К.и. |

| Ваня Н. | ОПЦНС, ДЦП легкая форма с гипотоно – атеническим сидндромом, миопатия 3 степени, системное недоразвитие речи. Снижение интеллекта. Нейросенсорная тугоухость 3- 4 степени. К.и. |

| Оля Т. | Глухота, хронический компенсированный тонзиллит, церебро-астенический синдром, НПВО – I – III. К.и. |

| Дима А.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III степени, Резидуально– органическое поражение Ц.Н.С., микроцефалия, СММД, Системное н/речи. К.и. |

| Артур Т.

| 2-х сторонняя нейросенсорная тугоухость III степени, Резидуально– органическое поражение Ц.Н.С. смешанной этиологии, ЗПР.легкой степени.системное недоразвитие речи средней степени. |

Формирующий эксперимент.

Цель: повышение уровня устойчивости внимания в группе испытуемых с низким уровнем устойчивости внимания.

Использовалась литература: А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. «Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. — М.: Издательство «Ось-89», 1997. – 224 с. (Практическая психология).

Контрольный эксперимент.

Цель: провести анализ и интерпретацию данных исследования уровня устойчивого внимания, навыков списывания и письма под диктовку в обеих группах.

Для достижения данной цели использовалась методика: «Корректурная проба Бурдона». Для выявления навыка списывания и письма под диктовку использовалась методика: Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. Т.В.Ахутина, О.Б. Иншакова.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2.2. Констатирующий эксперимент.

Рассмотрим результаты исследования устойчивости внимания в группах.

Таблица № 1

Результаты исследования устойчивости внимания группы А.

| Ф.И.ребенка | Баллы |

| Инга С. | 14 |

| Дима Р. | 18 |

| Ирина Л. | 15 |

| Настя Х. | 17 |

| Акан П. | 26 |

| Саша Н | 22 |

| Даша М. | 22 |

| Элона Б. | 26 |

| Саша Г. | 13 |

| Паша Р. | 10 |

Таблица № 2

Результаты исследования устойчивости внимания группы В.

| Ф.И.ребенка | Баллы |

| Андрей С. | 1 |

| Олег П. | 1 |

| Гайк М. | 1 |

| Андрей П. | 1 |

| Роман Ч. | 1 |

| Дима Л. | 3 |

| Ваня Н. | 1 |

| Оля Т. | 1 |

| Дима А. | 1 |

| Артур Т. | 3 |

По результатам исследования в группе А 70% испытуемых имеют высокий балл 18,3 балла. Это означает высокую устойчивость внимания. Правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания.

30% испытуемых эксперимента имеют от10 до 15 баллов. Средняя и выше среднего устойчивость внимания. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Пропуск букв.

В группе В 100% испытуемых имеют низкий балл. Средний балл в данной группе составляет 1,4 балла. Это значит низкий уровень устойчивости внимания. Медленное выполнение задания. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Пропуск строк.

На следующем этапе мы исследовали сформированность навыков списывания. Результаты оформлены в таблицу.

Таблица № 3

Результаты исследования навыка списывания группы А.

| Ребенок | Баллы |

| Инга С. | 58 |

| Дима Р. | 60 |

| Ирина Л. | 55 |

| Настя Х. | 50 |

| Акан П. | 52 |

| Саша Н | 66 |

| Даша М. | 56 |

| Элона Б. | 60 |

| Саша Г. | 56 |

| Паша Р. | 54 |

Средний балл продуктивности в данной группе 56,7. Навык списывания на среднем уровне.

У детей данной группы наблюдается:

100% неточность, неадекватность воспроизведения графического образа букв.

100% пропуски согласных и гласных букв и слов.

60% не дописывание элементов букв.

40% смешение по акустико-артикуляционному сходству.

30% неверное обозначение мягкости согласных.

20% зрительно пространственные ошибки: зеркальность.

Таблица № 4

Результаты исследования навыка списывания группы В.

| Ребенок | баллы |

| Андрей С. | 54 |

| Олег П. | 52 |

| Гайк М. | 48 |

| Андрей П. | 49 |

| Роман Ч. | 40 |

| Дима Л | 58 |

| Ваня Н. | 42 |

| Оля Т. | 56 |

| Дима А. | 52 |

| Артур Т. | 38 |

Средний балл продуктивности в данной группе 48,9. Навык списывания на среднем уровне.

У детей данной группы наблюдается:

100% неточность, неадекватность воспроизведения графического образа букв.

100% пропуски согласных и гласных букв, слов.

100% не дописывание элементов букв.

60% смешение по акустико-артикуляционному сходству.

70% неверное обозначение мягкости согласных.

60% зрительно пространственные ошибки: зеркальность.

30% ошибки начертания графически сходных букв: оптические ошибки, вставок согласных и гласных букв.

40% перестановки букв, реверсивное написание слов.

30% нарушения удержания рабочей программы во время письма (переходы на печатные буквы).

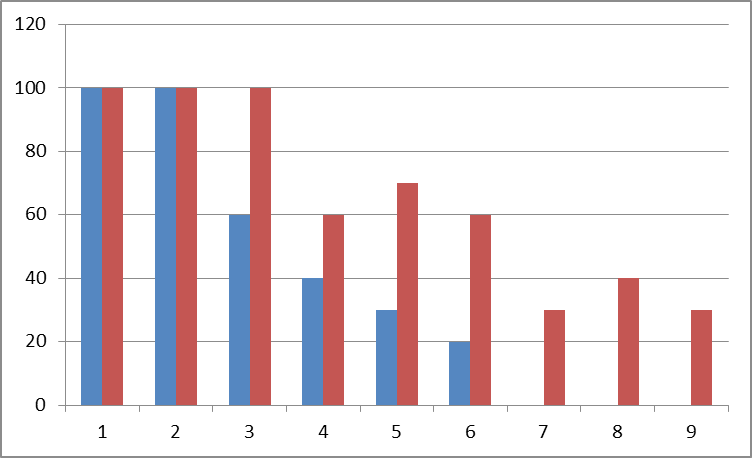

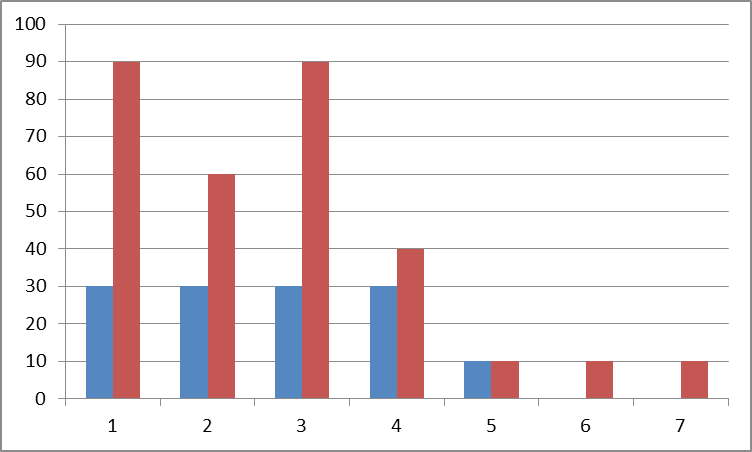

Рис. №2. Ошибки при исследовании навыка списывания группы А (синий ряд) и группы В (красный ряд).

По результатам исследования навыка списывания на этапе констатирующего эксперимента можно сказать, что продуктивность в группе В ниже на 7,8 балла. В группе А 56,7 балла, а группы В 48,9 балла. Навык списывания в обеих группах на среднем уровне, это мы видим из рисунка № 2 и № 3. Одинаковыми являются показатели неточность, неадекватность воспроизведения графического образа букв; пропуски согласных и гласных букв, слов.

Из таблицы видно, что в группе В допущено большее количество ошибок в:

Не дописывание элементов букв, в группе В у 40% испытуемых больше;

Смешение гласных по акустико-артикуляционному сходству в группе В больше у 20% испытуемых; неверное обозначение мягкости согласных в группе В у 40% испытуемых больше.

Зрительно пространственные ошибки: зеркальность в группе В у 40% испытуемых больше.

Ошибки начертания графически сходных букв: оптические ошибки, вставок согласных и гласных букв.

Также в группе В обнаружены нарушения удержания рабочей программы во время письма (переходы на печатные буквы), в группе А они отсутствуют.

На следующем этапе мы исследовали сформированность навыков письма под диктовку. Результаты оформлены в таблицу.

Таблица № 5

Результаты исследования навыка письма под диктовку группы А.

| Ребенок | Макро графия микрография | Продуктивность в баллах |

| Инга С. |

| 48 |

| Дима Р. | (микро) | 55 |

| Ирина Л. |

| 48 |

| Настя Х. |

| 45 |

| Акан П. |

| 20 |

| Саша Н | (микро) | 60 |

| Даша М. |

| 58 |

| Элона Б. |

| 64 |

| Саша Г. |

| 55 |

| Паша Р. | (микро) | 60 |

Средний балл продуктивности в данной группе 51,3 балла. Продуктивность выполнения диктанта на среднем уровне. У детей данной группы наблюдается:

100% Неточность и неадекватность воспроизведения графического образа буквы.

100% Ошибки в написании графически сходных букв: оптические ошибки, смешения кинетически сходных букв.

80% Смешений: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, соноров, заднеязычных, аффрикат и их компонентов, согласных сходных по месту и способу образования, гласных букв.

100 % Ошибки звукового анализа и синтеза: вставок, перестановок слов, слогов, букв в слоге.

50% Ошибочное обозначений мягкости согласных гласными буквами 2 ряда (Я, Ё, Ю, Е, И,) и с помощью Ь: замена гласных букв 2 ряда на Ь, гласных букв 2 ряда на Ь + гласная буква, пропуск Ь.

60% зрительно пространственные трудности.

30% Тенденция к микрографии.

Таблица № 6

Результаты исследования навыка письма под диктовку группы В.

| Ребенок | Макро графия микрография | Продуктивность в баллах. |

| Андрей С. |

| 55 |

| Олег П. | (микро) | 42 |

| Гайк М. |

| 54 |

| Андрей П. | (макро) | 58 |

| Роман Ч. |

| 38 |

| Дима Л. | (макро) | 32 |

| Ваня Н. | (макро) | 25 |

| Оля Т. | (макро) | 62 |

| Дима А. |

| 38 |

| Артур Т. |

| 40 |

Средний балл продуктивности в данной группе 44,4 балла. Продуктивность выполнения диктанта на низком уровне. У детей данной группы наблюдается:

100% неточность и неадекватность воспроизведения графического образа буквы;

100% ошибки в написании графически сходных букв: оптические ошибки, смешения кинетически сходных букв, не дописывание элементов букв.

100% Смешений: звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, соноров, заднеязычных, аффрикат и их компонентов, со¬гласных сходных по месту и способу образования, гласных букв

100% ошибки звукового анализа и синтеза: пропусков слов, слогов, букв и вставок, перестановок слов, слогов, букв в слоге. Реверсивное написание слов.

50% ошибочных обозначений мягкости согласных гласными буквами 2 ряда (Я, Ё, Ю, Е, И,) и с помощью Ь: замена гласных букв 2 ряда на Ь, гласных букв 2 ряда на Ь + гласная буква, пропуск Ь.

90% зрительно пространственные трудности. 40% тенденция к макро графии.

10% тенденция к микрографии.

50% нарушения удержания рабочей программы во время письма.

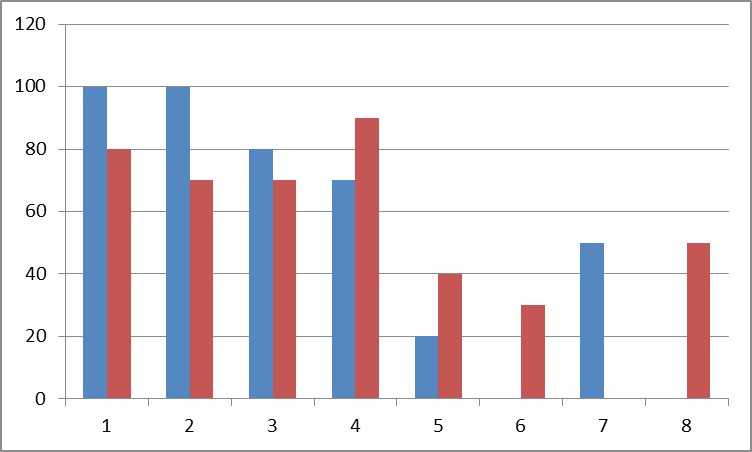

Рис. № 3. Ошибки при исследовании навыка письма по диктовку группы А (1ряд) и группы В(2 ряд).

По результатам исследования навыка диктанта на этапе констатирующего эксперимента можно сказать, что продуктивность в группе В ниже на 6,9 балла. Продуктивность выполнения диктанта в группе А 51,3, в группе В 44,4. Навык диктанта в обеих группах на низком уровне. Ошибки, которые допускаются обеими группами это:

Неточность и неадекватность воспроизведения графического образа буквы у 100% испытуемых.

Ошибки в написании графически сходных букв: оптические ошибки, смешения кинетически сходных букв у 100% испытуемых.

Ошибки звукового анализа и синтеза: пропусков слов, слогов, букв и вставок, перестановок слов, слогов, букв в слоге, у 100% испытуемых.

Реверсивное написание слов, в обеих группах 100%.

Ошибочное обозначений мягкости согласных гласными буквами 2 ряда (Я, Ё, Ю, Е, И,) и с помощью Ь: замена гласных букв 2 ряда на Ь, гласных букв 2 ряда на Ь + гласная буква, пропуск Ь в обеих группах ошибки у 50% испытуемых.

Ошибки, которые допускаются обеими группами:

Смешений звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, соноров, заднеязычных, аффрикат и их компонентов, согласных сходных по месту и способу образования, гласных букв, в группе А наблюдаем у 80% испытуемых, в группе В у 100% испытуемых, разница между показателями 20%.

Зрительно пространственные трудности в Группе А 60%, в группе В у 90% испытуемых, разница между показателями в группах 30% испытуемых.

Тенденция к микро графии в Группе А 30%, в группе В 40%, разница между показателями 10%.

Отсутствуют показатели в группе А нарушения удержания рабочей программы во время письма, в группе В эти ошибки мы наблюдаем у 50% испытуемых.

2.3. Формирующий эксперимент.

Цель: повысить уровень устойчивости внимания в группе испытуемых с низким уровнем устойчивости внимания.

По результатам констатирующего эксперимента выявлено, что в группе В низкий уровень устойчивости внимания. На данном этапе нами была разработана коррекционно – развивающие занятия. Занятия проводились индивидуально, оно длилось 20 минут, и подгрупповые длительность 40 минут.

Всего на одного испытуемого было проведено 5 индивидуальных занятий, и 5 подгрупповых занятий.

Использовалась литература: А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина. «Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. — М.: Издательство «Ось-89», 1997. – 224 с. (Практическая психология).

Программа занятий:

Цель: повысить уровень устойчивости внимания в группе испытуемых с низким уровнем устойчивости внимания.

Задачи: коррекционные, воспитательные.

Занятия строились на определённых этапах: подготовительный, повторение пройденного материала, основной, рефлексия.

Занятие 1. Индивидуальное.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия и устойчивости внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения, повторение времени года «Весна», работа над словарём, развитие рефлексии.

Воспитательная – доброе отношение к окружающему миру, способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1. | Орг. момент. Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. Ты меня хорошо слышишь. Как тебя зовут? Как меня зовут? Какое сейчас время года? | Приветствует Да, я слышу вас хорошо. Меня зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. Сейчас время года весна. |

| 2 | Пальчиковая гимнастка

| А весной снег тает. С крыш капают сосульки. Кап, кап, кап, - звенит капель. Приближается апрель.

| Ребёнок ритмично стучит по столу подушечками пальцев, начиная с большого. |

| 3 | Упражнение: «Найди отличие».

| Сейчас мы с тобой рассмотрим картинку. Ребёнку предлагается взглянуть на картинки, где, например, изображена природа, на первый взгляд они совсем одинаковые. Ребёнок должен обнаружить различия. | Ребёнок называет отличия.

|

| 4 | Упражнение на возможность осмысления ситуации на основе слухового или зрительного восприятия (понимание явного и скрытого смысла, связи деталей в единое целое). | «Покажи, где на картинке: — круг под квадратом; — квадрат над кругом; — круг на квадрате; — круг над квадратом, круг на круге, треугольник под квадратом, квадрат под треугольником.

|

|

| 5

| Рефлексия.

| Что ты чувствуешь сейчас? Какое у тебя настроение? Что тебе понравилось больше всего? Ваши руки снова ищут друг друга. Они хотят попрощаться. Ваши руки прощаются, благодарят вас». «Давайте теперь возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. На этом наше занятие заканчивается». | Ребёнок показывает. Ребёнок отвечает.

|

Занятие№ 2. Подгрупповое.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания. Развитие памяти.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряженияработа над словарём, развитие рефлексии. Повторение материала, отработанного на инд. занятии.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1. | Орг. момент. Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. Ты меня хорошо слышишь? (имя ребенка) Какая сегодня погода? (имя ребенка) Какое сейчас время года? (имя ребёнка) Какое у тебя настроение? (имя ребенка) Как зовут твоего соседа справа? (имя ребенка) Как меня зовут?

| Приветствует Да, я слышу вас хорошо. Сегодня… Сейчас время года… У меня хорошее (и т.д.) настроение. Моего соседа справа зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. |

| 2 | Пальчиковая гимнастка

| А весной снег тает. С крыш капают сосульки. Кап, кап, кап, - звенит капель. Приближается апрель.

| Ребёнок ритмично стучит по столу подушечками пальцев, начиная с большого. |

| 3 | Упражнение: «Раскрась вторую половинку». | Ребята перед вами картинки, только художник забыл их раскрасить, давайте их закончим. (Детям предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. Дети раскрашивают вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина) | Дети раскрашивают. |

| 4 | Упражнение: «Что не дорисовал художник?» | Посмотрите внимательно на другие картинки, (дается несколько вариантов картинок). Что забыл дорисовать художник? | Дети поочередно подняв руки отвечают. |

| 5 | Рефлексия | Какое у вас сейчас настроение? Что вам понравилось больше всего? Наши руки ищут друг друга. Они хотят попрощаться. Наши руки прощаются, благодарят вас». «Давайте теперь возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. На этом наше занятие заканчивается». | Дети отвечают.

Дети машут взрослому, он им отвечает. Дети берутся за руки. |

Занятие№ 3 Индивидуальное.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения, работа над словарём, знакомство с новыми словами во время чтения стихотворения. Развитие рефлексии.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1. | Орг. момент. Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. Ты меня хорошо слышишь. Как тебя зовут? Как меня зовут? Какое сейчас время года? | Приветствует Да, я слышу вас хорошо. Меня зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. Сейчас время года весна. |

| 3 | Подвижная игра | Спал цветок И вдруг проснулся. Больше спать не захотел. (выпрямить спину, подняться) (слегка покачаться вправо-влево) Солнце утром лишь проснется - | Дети повторяют за взрослым. |

| 4 | Упражнение: Методика таблицы Шульте. (Данная методика используется для исследования скорости ориентировочно-поисковых движений взора, объема внимания). | Сейчас я покажу 4 таблички, в каждой табличке в разном порядке написаны цифры, покажи карандашом, и назовите все числа от 1 до 25. Как можно скорее, не ошибаясь. (Предъявляется таблица, и по сигналу «начали» исследователь включает секундомер). На каждую таблицу 40-50 секунд. | Ребёнок выполняет инструкцию. |

| 4 | Упражнение «Птица – не птица». | «Сейчас я прочитаю стих, а ты внимательно слушай и, если прозвучит слово, обозначающее не птицу, хлопни в ладоши». (Обязательно спросить ребенка- «что неправильно?». Уточнить: н/р «А муха – это кто?»). Прилетели птицы: голуби, синицы, Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты. Вороны, галки, макароны. Прилетели птицы: голуби, синицы, лебеди. Куницы, галки и стрижи. чайки и моржи. Прилетели птицы: голуби, синицы. Прилетели птицы: голуби, синицы. Прилетели птицы: голуби, синицы. Утки, гуси, совы, ласточки, коровы. Прилетели птицы: голуби, синицы. Палки и стрижи, бабочки, чижи. Аисты, кукушки, даже совы, плюшки, лебеди и утки - и спасибо шутке! | Ребёнок слушает стих и хлопает, когда услышит слово не обозначающее птицу, |

| 5 | Рефлексия | Тебе понравилось занятие? Что ты запомнил (а) на занятие? Что тебе больше понравилось? Выбери картинку, которая подходит твоему настроению? На этом занятие окончено. | (Ребенок выбирает смайлик). |

Занятие№ 4. Подгрупповое.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения. Знакомство с новыми словами во время чтения стихотворения. Развитие рефлексии. Повторение материала, отработанного на инд. занятии.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1.

| Орг. момент.

| Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. | Приветствует

|

| 2 | Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Ты меня хорошо слышишь? (имя ребенка) Какая сегодня погода? (имя ребенка) Какое сейчас время года? (имя ребёнка) Какое у тебя настроение? (имя ребенка) Как зовут твоего соседа справа? (имя ребенка) Как меня зовут? | Да, я слышу вас хорошо. Сегодня… Сейчас время года… У меня хорошее (и т.д.) настроение. Моего соседа справа зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. |

| 3 | Подвижная игра | Спал цветок И вдруг проснулся. Больше спать не захотел. (выпрямить спину, подняться) (слегка покачаться вправо-влево) Солнце утром лишь проснется - | Дети повторяют за взрослым |

| 3 | Упражнение: «Найди слова» | На столе у вас листочек с буквами, они потерялись, давайте поможем им найти свое место в слове. (Буквы напечатаны в случайном порядке (5 строчек). В каждой строке примерно 30 букв. Ребёнок просматривает внимательно каждую строчку и пытается обнаружить среди случайных букв слова. Показатель успешности – число найденных правильных слов и скорость выполнения задания, каждая строчка 1,5 – 2 минуты). | Дети выполняют задание. |

| 4 | Упражнение «Птица – не птица». | «Сейчас я прочитаю стих, а вы внимательно слушайте и, если прозвучит слово, обозначающее не птицу, хлопните в ладоши». На каждое слово предлагается картинка. (Обязательно спросить детей- «что неправильно?». Уточнить: н/р «А муха – это кто?»). Прилетели птицы: голуби, синицы, Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты. Вороны, галки, макароны. Прилетели птицы: голуби, синицы, лебеди. Куницы, галки и стрижи. чайки и моржи. Прилетели птицы: голуби, синицы. Прилетели птицы: голуби, синицы. Прилетели птицы: голуби, синицы. Утки, гуси, совы, ласточки, коровы. Прилетели птицы: голуби, синицы. Палки и стрижи, бабочки, чижи. Аисты, кукушки, даже совы, плюшки, лебеди и утки - и спасибо шутке! | Дети слушают стих и хлопают, когда услышат слово не обозначающее птицу. Не знакомое слово взрослый показывает на картинке и объясняет. |

| 5 | Рефлексия | Какое у вас сейчас настроение? Вам понравилось занятие? Что вам понравилось больше всего? Наши руки ищут друг друга. Они хотят попрощаться. Наши руки прощаются, благодарят вас». «Давайте теперь возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. На этом наше занятие заканчивается». | Дети отвечают.

Дети машут взрослому, он им отвечает. Дети берутся за руки. |

Занятие№ 5 Индивидуальное.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения работа над словарём, развитие рефлексии.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1. | Орг. Момент. Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг – другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. Ты меня хорошо слышишь. Как тебя зовут? Как меня зовут? Какое сейчас время года? | Приветствует Да, я слышу вас хорошо. Меня зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. Сейчас время года весна. |

| 3 | Подвижная игра | Ёжики Жили-были зайчики На лесной опушке. Жили-были ёжики В серенькой избушке. Мыли свои ушки, Мыли свои лапочки. Наряжались ёжики, Одевали тапочки. | Дети повторяют за взрослым |

| 4 | Упражнение: «Найди и покажи». | На столе у тебя табличка. Посмотри внимательно найди и покажи все цифры подряд от 1 до 35, из них 10 цифр пропущено, назови эти цифры». (необходимое время для выполнения этого задания 30-50 секунд. В норме на каждую из таблиц уходит примерно одинаковое время.) | Ребёнок выполняет задание. |

| 5 | Упражнение «Выполни по образцу». | У тебя на столе вы видите листочки с узорами, сейчас другом листочке мы с вами повторим каждый из этих узоров. (прорисовка достаточно сложных, но повторяющихся узоров. При выполнении заданий важно не только, насколько точно ребенок воспроизводит образец, но и как долго он может работать без ошибок. Время выполнения одного узора 5 минут). | Ребёнок выполняет инструкцию. |

| 6 | Усложнение предыдущего задания. | После того как «клеточные» узоры будут освоены, переходим к более сложным узорам на чистом листе. Ребёнок должен повторить ранее прорисованные узоры, на чистом листе. |

|

| 7 | Рефлексия | Тебе понравилось занятие? Что ты запомнил (а) на занятие? Что тебе больше понравилось? Выбери картинку, которая подходит твоему настроению? На этом наше занятие окончено. | (Ребенок выбирает смайлик). |

Занятие№ 6. Подгрупповое.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения. Работа над словарём, развитие рефлексии.

Повторение материала, отработанного на инд. занятии.

а) анализ каждого элемента узора;

б) правильное воспроизведение каждого элемента;

в) удержание последовательности в течение продолжительного времени.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1.

| Орг. момент.

| Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. | Приветствует

|

| 2 | Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Ты меня хорошо слышишь? (имя ребенка) Какая сегодня погода? (имя ребенка) Какое сейчас время года? (имя ребёнка) Какое у тебя настроение? (имя ребенка) Как зовут твоего соседа справа? (имя ребенка) Как меня зовут? | Да, я слышу вас хорошо. Сегодня… Сейчас время года… У меня хорошее (и т.д.) настроение. Моего соседа справа зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. |

| 3 | Подвижная игра | Ёжики Жили-были зайчики На лесной опушке. Жили-были ёжики В серенькой избушке. Мыли свои ушки, Мыли свои лапочки. Наряжались ёжики, Одевали тапочки. | Дети повторяют за взрослым |

| 4 | Упражнение «Выполни по образцу». Усложнение задания. | На индивидуальном занятии мы с вами делали это задание, сейчас мы выполним ещё раз это задание. У вас на столе листочки с узорами, сейчас на другом листочке мы с вами повторим каждый из этих узоров. (прорисовка достаточно сложных, но повторяющихся узоров. При выполнении заданий важно не только, насколько точно ребенок воспроизводит образец, но и как долго он может работать без ошибок. Время выполнения одного узора 5 минут). |

|

|

| Рефлексия | Какое у вас сейчас настроение? Вам понравилось занятие? Что вам понравилось больше всего? Наши руки ищут друг друга. Они хотят попрощаться. Наши руки прощаются, благодарят вас». «Давайте теперь возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. На этом наше занятие заканчивается». | Дети отвечают.

Дети машут взрослому, он им отвечает. Дети берутся за руки. |

Занятие№ 7 Индивидуальное.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания. Развитие памяти.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения работа над словарём, развитие рефлексии.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1. | Орг. Момент. Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг – другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. Ты меня хорошо слышишь. Как тебя зовут? Как меня зовут? Какое сейчас время года? | Приветствует Да, я слышу вас хорошо. Меня зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. Сейчас время года весна. |

| 2 | Упражнение: Модификация таблиц Шульте (буквенный вариант). | Сейчас я покажу 4 таблички, в каждой табличке в разном порядке написаны буквы, покажи карандашом, назови и покажи подряд буквы по алфавиту до буквы Щ». (сравнивается время работы по каждой из таблиц. Норма — 30-50 сек на 1 таблицу. Средняя норма — 40-42 сек. В норме на каждую из таблиц уходит примерно одинаковое время). | Ребёнок выполняет задание. |

| 3 |

| На лужайке поутру На лужайке поутру Мы затеяли игру. Я – подснежник, ты – вьюнок. Становитесь в наш венок. Раз, два, три, четыре Раздвигайте круг пошире. А теперь мы ручейки, побежим вперегонки. Прямо к озеру спешим, Станет озеро большим. Становитесь в круг опять, Будем в солнышко играть. Мы – веселые лучи, Мы – резвы и горячи. |

|

| 4 | Рефлексия | Тебе понравилось занятие? Что ты запомнил (а) на занятие? Что тебе больше понравилось? Выбери картинку, которая подходит твоему настроению? На этом наше занятие окончено. | (Ребенок выбирает смайлик). |

Занятие№ 8. Подгрупповое.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения. Работа над словарём, развитие рефлексии.

Повторение материала, отработанного на инд. занятии.

а) анализ каждого элемента узора;

б) правильное воспроизведение каждого элемента;

в) удержание последовательности в течение продолжительного времени.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1.

| Орг. момент.

| Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. | Приветствует

|

| 2 | Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Ты меня хорошо слышишь? (имя ребенка) Какая сегодня погода? (имя ребенка) Какое сейчас время года? (имя ребёнка) Какое у тебя настроение? (имя ребенка) Как зовут твоего соседа справа? (имя ребенка) Как меня зовут? | Да, я слышу вас хорошо. Сегодня… Сейчас время года… У меня хорошее (и т.д.) настроение. Моего соседа справа зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. |

| 2 |

| На лужайке поутру На лужайке поутру Мы затеяли игру. Я – подснежник, ты – вьюнок. Становитесь в наш венок. Раз, два, три, четыре Раздвигайте круг пошире. А теперь мы ручейки, побежим вперегонки. Прямо к озеру спешим, Станет озеро большим. Становитесь в круг опять, Будем в солнышко играть. Мы – веселые лучи, Мы – резвы и горячи. |

|

| 3 | «Запомни точки на квадрате»

| Сейчас я покажу вам квадрат с клеточками, в каждой клеточке точки. Посмотри на первый квадрат (остальные 5 квадратов закрываются) и постарайся точно так же расставить эти точки в тетради в пустом квадрате». (На рисунке в 6 квадратах определённым образом расставлены точки. время показа одной карточки – 5 секунд, на воспроизведение точек ребёнку отводится не более 15 секунд). | Ребёнок выполняет задание. |

| 4 | Упражнение: «Раскрась вторую половинку». | Ребята перед вами картинки, только художник забыл их раскрасить, давайте их закончим. (Детям предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. Дети раскрашивают вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина) | Дети раскрашивают. |

| 5 | Рефлексия | Какое у вас сейчас настроение? Вам понравилось занятие? Что вам понравилось больше всего? Наши руки ищут друг друга. Они хотят попрощаться. Наши руки прощаются, благодарят вас». «Давайте теперь возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. На этом наше занятие заканчивается». | Дети отвечают.

Дети машут взрослому, он им отвечает. Дети берутся за руки. |

Занятие 9. Индивидуальное.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия и устойчивости внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения. Работа над словарём, развитие рефлексии.

Воспитательная – доброе отношение к окружающему миру, способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1. | Орг. момент. Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. Ты меня хорошо слышишь. Как тебя зовут? Как меня зовут? Какое сейчас время года? | Приветствует Да, я слышу вас хорошо. Меня зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. Сейчас время года весна. |

| 2 | Упражнение: «Найди отличие».

| Сейчас мы с тобой рассмотрим картинку. Ребёнку предлагается взглянуть на картинки, где, например, изображена природа, на первый взгляд они совсем одинаковые. Ребёнок должен обнаружить различия.

| Ребёнок называет отличия.

|

| 3 | Пальчиковая гимнастка

| А весной снег тает. С крыш капают сосульки. Кап, кап, кап, - звенит капель. Приближается апрель.

| Ребёнок ритмично стучит по столу подушечками пальцев, начиная с большого. |

| 4 | Упражнение на возможность осмысления ситуации на основе слухового или зрительного восприятия (понимание явного и скрытого смысла, связи деталей в единое целое). | «Покажи, где на картинке: — круг под квадратом; — квадрат над кругом; — круг на квадрате; — круг над квадратом, круг на круге, треугольник под квадратом, квадрат под треугольником. |

|

| 5 | Рефлексия | Тебе понравилось занятие? Что ты запомнил (а) на занятие? Что тебе больше понравилось? Выбери картинку, которая подходит твоему настроению? На этом наше занятие окончено. | (Ребенок выбирает смайлик). |

Занятие№ 10. Подгрупповое.

Цель: развитие слухового, зрительного восприятия. Развитие устойчивости и концентрации внимания.

Задача:

Коррекционная - создание благоприятного климата, работа над слухо-зрительным восприятием, работа над вниманием, снятие эмоционального и мышечного напряжения. Работа над словарём, развитие рефлексии. Повторение материала, отработанного на инд. занятии.

Воспитательная – способствовать повышению самооценки детей, воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, умение находить общие решения в конфликтных ситуациях.

| № | Этап занятия | Деятельность взрослого | Деятельность ребенка |

| 1.

| Орг. момент.

| Проверка готовности к уроку, создание благоприятного психологического климата. Приветствует детей, проверяет готовность к совместной деятельности. - Давай улыбнемся друг - другу, я рада вновь видеть твою улыбку и думаю что сегодняшний день принесет нам много радости общения друг с другом. | Приветствует

|

| 2 | Проверка аппарата. Проверка слуха (работа за экраном). | Ты меня хорошо слышишь? (имя ребенка) Какая сегодня погода? (имя ребенка) Какое сейчас время года? (имя ребёнка) Какое у тебя настроение? (имя ребенка) Как зовут твоего соседа справа? (имя ребенка) Как меня зовут? | Да, я слышу вас хорошо. Сегодня… Сейчас время года… У меня хорошее (и т.д.) настроение. Моего соседа справа зовут… Вас зовут Наталья Алексеевна. |

| 2 |

| На лужайке поутру На лужайке поутру Мы затеяли игру. Я – подснежник, ты – вьюнок. Становитесь в наш венок. Раз, два, три, четыре Раздвигайте круг пошире. А теперь мы ручейки, побежим вперегонки. Прямо к озеру спешим, Станет озеро большим. Становитесь в круг опять, Будем в солнышко играть. Мы – веселые лучи, Мы – резвы и горячи. |

|

| 3 | Упражнение: «Раскрась вторую половинку». | Ребята перед вами картинки, только художник забыл их раскрасить, давайте их закончим. (Детям предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. Дети раскрашивают вторую половину картинки точно так же, как раскрашена первая половина) | Дети раскрашивают. |

| 4 | Упражнение: «Что не дорисовал художник?» | Посмотрите внимательно на другие картинки, (дается несколько вариантов картинок). Что забыл дорисовать художник? | Дети поочередно подняв руки отвечают. |

| 5 | Рефлексия | Какое у вас сейчас настроение? Вам понравилось занятие? Что вам понравилось больше всего? Наши руки ищут друг друга. Они хотят попрощаться. Наши руки прощаются, благодарят вас». «Давайте теперь возьмемся за руки и улыбнемся друг другу. На этом наше занятие заканчивается». | Дети отвечают.

Дети машут взрослому, он им отвечает. Дети берутся за руки. |

Контрольный эксперимент.

Цель: провести анализ и интерпретацию данных исследования уровня устойчивого внимания, навыков списывания и письма под диктовку в обеих группах.

Таблица № 7

| Ф.И.ребенка | Баллы |

| Инга С. | 22 балла |

| Дима Р. | 18 баллов |

| Ирина Л. | 8 баллов |

| Настя Х. | 22 балла |

| Акан П. | 16 баллов |

| Саша Н | 18 баллов |

| Даша М. | 16 баллов |

| Элона Б. | 26 баллов |

| Саша Г. | 15 баллов |

| Паша Р. | 17 баллов |

90% испытуемых в данной группе с высоким уровнем устойчивости внимания. Средний балл продуктивности в данной группе 18 баллов. Правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания. И 10% человек со средним уровнем устойчивого внимания. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы.

Таблица № 8

Результаты исследования устойчивости внимания группы В.

| Ф.И.ребенка | Баллы |

| Андрей С. | 7 баллов |

| Олег П. | 10 баллов |

| Гайк М. | 13 баллов |

| Андрей П. | 1 балл |

| Роман Ч. | 22 балла |

| Дима Л. | 5 баллов |

| Ваня Н. | 1 балл |

| Оля Т. | 9 баллов |

| Дима А. | 15 баллов |

| Артур Т. | 15 баллов |

80 % испытуемых имеют среднюю устойчивость внимания. Средний балл продуктивности в данной группе 9,8 балла. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. И 20 % человек данной группе с низким уровнем устойчивого внимания. Медленное выполнение задания. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Пропуск строк.

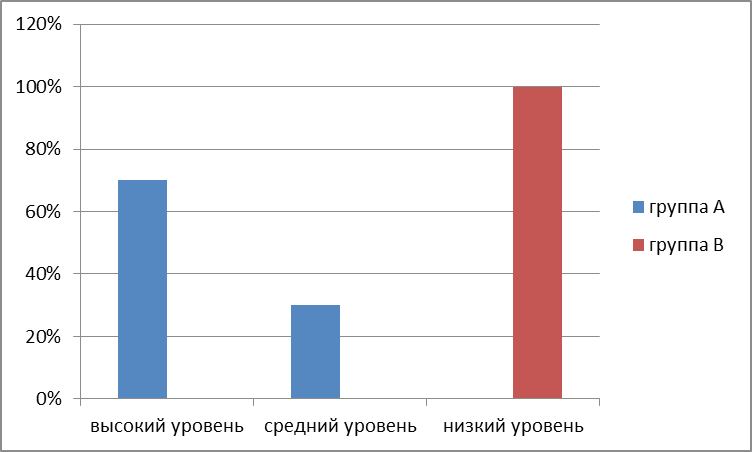

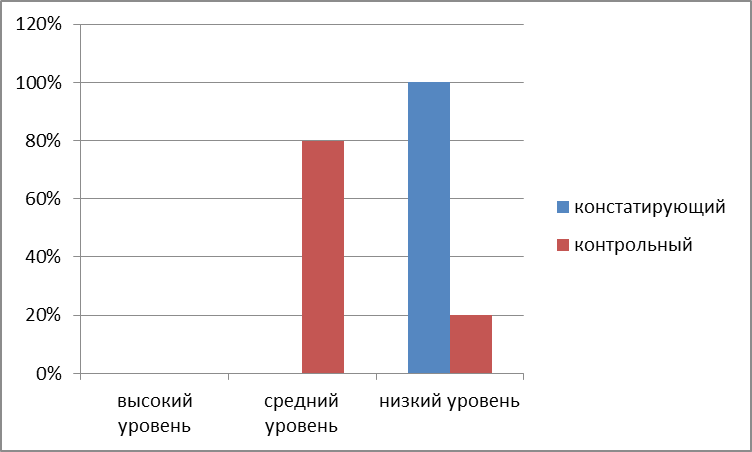

Рассмотрим результаты исследования устойчивости внимания на этапе констатирующего эксперимента группы А и группы В.

Рис. № 3. Результаты исследования устойчивости внимания в группе А и группы В на этапе констатирующего эксперимента.

Рассмотрим результаты исследования устойчивости внимания

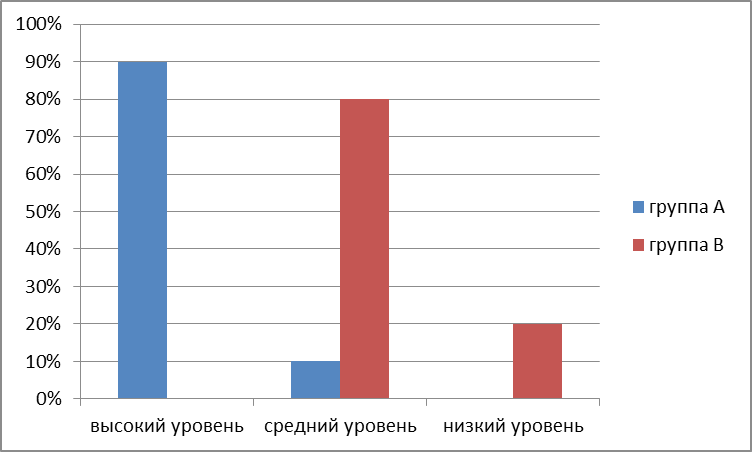

на этапе контрольного эксперимента группы А и группы В.

Рис. № 4. Результаты исследования устойчивости внимания в группе А и группы В на этапе контрольного эксперимента.

По результатам контрольного эксперимента группы А средний балл составляет 18 баллов. 90% испытуемых группе с высоким уровнем устойчивости внимания. Правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания. 10% испытуемых со средним уровнем устойчивого внимания они имеют от10 до 15 баллов. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы.

После проведения формирующего эксперимента в группе В, по результатам контрольного эксперимента 80 % испытуемых имеют среднюю устойчивость внимания. Средний балл составляет 9,8 балла. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы.

20 % испытуемых в данной группе с низким уровнем устойчивого внимания. Медленное выполнение задания. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Пропуск строк

По результатам экспериментов мы видим, что уровень устойчивого внимания заметно изменился у 80% испытуемых он стал выше, это 8 человек имеют среднюю устойчивость внимания. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. 20 % испытуемых данной группе результат остался прежним, низким уровень устойчивого внимания. Медленное выполнение задания. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Пропуск строк.

Рассмотрим результаты исследования устойчивости внимания, на этапе констатирующего и контрольного эксперимента

Группа А

По результатам констатирующего эксперимента

70% испытуемых эксперимента имеют средний балл 18,3 балла. Это означает высокую устойчивость внимания. Правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания.

30% испытуемых эксперимента имеют от10 до 15 баллов Средняя и выше среднего устойчивость внимания. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Пропуск букв.

По результатам контрольного эксперимента средний балл составляет 18 баллов.

90% испытуемых группе с высоким уровнем устойчивости внимания. Правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания.

10% испытуемых со средним уровнем устойчивого внимания они имеют от10 до 15 баллов. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые

буквы.

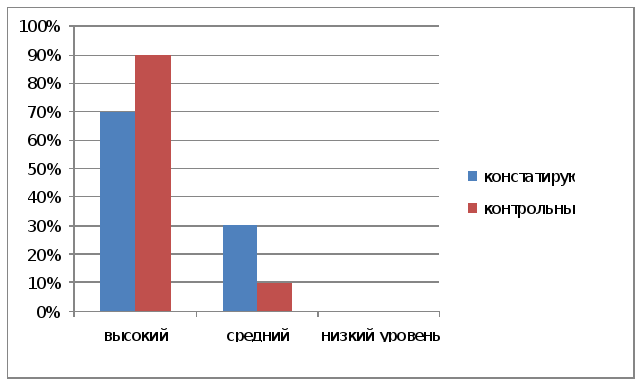

Рис. № 5. Результаты исследования устойчивости внимания в группе А на этапе констатирующего и контрольного эксперимента.

Из графика мы видим, что у 40% испытуемых в группе уровень устойчивости внимания стал выше, это значит правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания.

И у 20 % испытуемых стал ниже это значит уровень устойчивого внимания на средним уровне. Большое количество просмотренных букв и строк. Неправильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы.

У 40% испытуемых результаты не изменились. Остается на высоком уровне устойчивости внимания. Правильно вычеркнутые и подчёркнутые буквы. Нет пропусков строк. Быстрое выполнение задания.

Рассмотрим результаты исследования устойчивости внимания, на этапе констатирующего и контрольного эксперимента

Группа В

По результатам констатирующего эксперимента

100% испытуемых имеют низкий балл. Средний балл в данной группе