Департамент общего образования Томской области

ОГБОУ «Томский государственный педагогический колледж»

(ОГБОУ «ТГПК»)

Комплект контрольно-измерительных материалов

по учебной дисциплине

естествознание

основной профессиональной образовательной программы

по специальности

050144 Дошкольное образование,

050146 Преподавание в начальных классах

Томск - 2011

Общие положения

Результатом освоения учебной дисциплины являются знания и умения как структурные элементы профессиональных и общих компетенций, формирующихся в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) в целом.

1. Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине

Таблица 1

| Семестр

| Форма контроля и оценивания |

| Промежуточная аттестация | Текущий контроль |

| 1,2 |

| Тестовые задания (Т1,Т2,Т3,Т4,Т5), беседа. |

| 1,2 |

| Практ.работы(ПР1,ПР2,ПР3,ПР4,ПР5,ПР6,ПР7) |

| 1,2 |

| Контр.раб.(КР1,КР2),Коллоквиум(К1,К2,К3,К4,К5,К6,К7,К8) |

| 2 | Диф.зачет | Тестовое задание (Т6) |

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Таблица 2

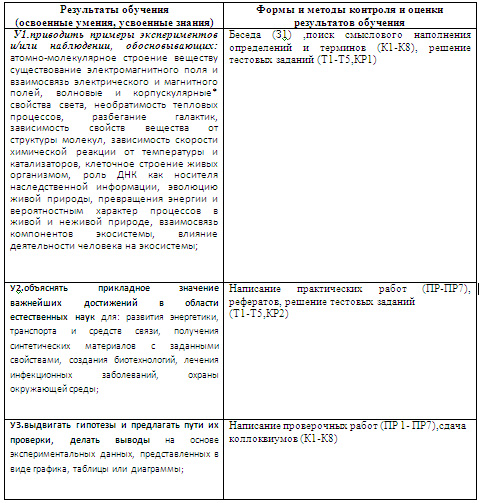

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |

| У1.приводить примеры экспериментов и/или наблюдении, обосновывающих: атомно-молекулярное строение веществу существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные* свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмом, роль ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностным характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;

| Беседа(З1) ,поиск смыслового наполнения определений и терминов(К1-К8), решение тестовых заданий (Т1-Т5,КР1) |

| У2.объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;

| Написание практических работ (ПР-ПР7), рефератов, решение тестовых заданий (Т1-Т5,КР2) |

| У3.выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;

| Написание проверочных работ (ПР 1- ПР7),сдача коллоквиумов(К1-К8) |

| У4.работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации.

| Рефераты, доклады. (З1) |

| знать смысл понятий: З1. естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация | Сдача коллоквиумов(К1-К8),решение тестовых заданий.(Т1-Т5,КР1, КР2) |

| З2. знать о вкладе великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира | Рефераты (З1) |

Контрольно-измерительные материалы

Формы текущего контроля (1 семестр _)

Т1. Тема: «Естественнонаучные методы познания»:У1,З1:

Задания для оценки освоения учебной дисциплины:

1. Наука—это:

а) компонент духовной культуры;

б) элемент материально- предметного освоения мира;

в) элемент практического преобразования мира;

г) результат обыденного, житейского знания.

2. Проблемы нравственной ответственности ученого сегодня относятся к области формирования:

а) научной культуры

б) методологии научного исследования;

в) связи между наукой и производством;

г) связи между наукой и обществом.

3. Научное познание опирается на способ отражения мира:

а) художественно-образный;

б) рациональный;

в) религиозный;

г) интуитивно-мистический.

4 . Астрология относится к:

а) естественным наукам;

б) оккультным «наукам»;

в) синтетическому направлению, соединяющему научное и околонаучное знание;

г) духовно-художественному творчеству.

5. Современная естественнонаучная картина мира основана, главным образом, на науке:

а) биологии;

б) агротехнике;

в) химии;

г) физике.

6 Научное знание формируется, в первую очередь, на основе:

а) знания-интуиции;

б) знания-информации;

в) знания-умения;

г) знания-оценки.

7. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки полученных сведений, это:

а) системность;

б) обоснованность;

в) верифицируемость;

г) фальсифицируемость.

8. Среди теоретических методов исследования отсутствует:

а) логический;

б) исторический;

в) экспериментальный;

г) дедуктивный.

9. Среди эмпирических методов исследования имеется:

а) логический;

б) наблюдение;

в) индуктивный;

г) аналитический.

Ключ к тесту:1-г,2-б, 3-а, 4-а, 5-г, 6-а, 7-а, 8-в, 9-б.

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 9 - баллов

«4» - 8 - баллов

«3» - 7-6 баллов

«2» - 1 -5 баллов

Т2. Тема: «Строение вещества» :У1,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины:

1. Какой из приведённых ниже опытов подтверждает гипотезу о том, что вещества состоят из отдельных частиц, между которыми есть промежутки?

а) растворение сахара в воде; б) притяжение булавок к магниту;

в) падение тел на землю; г) расширение тела при нагревании;

2. Одинаковы ли молекулы воды, налитой в стакан; капельки росы; водяного пара, образовавшегося над кипящей в кастрюле водой; кусочка пищевого льда?

а) одинаковыми являются только молекулы воды в стакане и капельки росы;

б) молекулы всех указанных веществ различны; в) молекулы всех указанных веществ одинаковы.

3. Газ, находящийся в закрытом сосуде, охладили. Изменилось ли движение молекул газа?

а) молекулы стали двигаться быстрее; б) движение не изменилось;

в) движение прекратилось; г) молекулы стали двигаться медленнее.

4. Явление диффузии можно наблюдать…

а) только в газах; б) только в жидкостях; в) только в твёрдых телах; г) в твёрдых телах, жидкостях и газах.

5. Между молекулами в веществе….

а) существует взаимное притяжение и отталкивание; б) не существует не притяжения ни отталкивания;

в) существует только взаимное притяжение; г) существует только взаимное отталкивание.

Почему, сломав карандаш, мы не можем соединить его части так, чтобы он вновь был целым?

а) т.к. между молекулами увеличиваются силы отталкивания;

б) т.к. препятствием для соединения является воздух;

в) т.к. не можем сдвинуть части карандаша на расстояние, где заметно проявляются силы межмолекулярного притяжения.

В каком состоянии находится вещество, если оно не имеет собственной формы и занимает весь предоставленный ему объём?

а) в газообразном; б) в жидком; в) в твёрдом.

8. Каков характер движения и взаимодействия молекул в твёрдых телах?

а) молекулы расположены на расстоянии меньше размеров самих молекул и перемещаются свободно относительно друг друга;

б) молекулы расположены на больших расстояниях друг от друга и движутся беспорядочно;

в) молекулы расположены в строгом порядке и колеблются около определённого положения равновесия.

9. Какое из перечисленных явлений послужило основой для предположения об атомном строении вещества?

а) свободное падение тел; б) колебание груза на пружине;

в) испускание света светящимися телами; г) распространение запахов.

10. Размеры молекул соизмеримы с ….

а) размерами капли воды; б) размерами пылинки;

в) толщиной масляной плёнки на воде; г) толщиной волоса.

11. В стальной пластине сделано отверстие, диаметр которого меньше размера стального шарика. Пройдет ли это шарик через отверстие, если….

а) шарик сильно нагреть; б) пластину сильно охладить;

в) пластину и шарик одновременно сильно нагреть;

г) пластину сильно нагреть.

12. Чтобы диффузия медного купороса в воде протекала быстрее, сосуд с водой и медным купоросом следует поставить….

а) в холодильник; б) в самое тёмное место; в) в любое место; г) в самое тёплое место.

13. Чтобы разломить кусочек мела, нужно приложить усилие, потому что...

а) между частицами вещества действуют силы отталкивания;

б) между частицами вещества действуют силы притяжения;

в) мел – сплошное вещество.

14. В каком состоянии находится вещество, если оно сохраняет объём, но легко меняет форму?

а) в жидком; б) в твёрдом; в) в газообразном; г) в жидком и газообразном.

15.Какие из приведённых свойств принадлежат твёрдым веществам?

а) легко меняют форму и объём; б) сохраняют форму и объём;

в) легко меняют форму, но сохраняют объём; г) легко сжимаются.

Ключ к тесту:1-г,2-в,3-г,4-г,5-а,6-в,7-а,8-в,9-в,10-б,11-г,12-г,13-б,14-г,15-б.

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 15 - 14 баллов

«4» - 13 - 12 баллов

«3» - 11 – 7 баллов

«2» - 1 - 6 баллов

Т3. Тема : «Эволюционное учение» :У1,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины:

1.Эволюцией называется:

а) индивидуальное развитие организмов б) изменение особей

в) историческое необратимое развитие органического мира

г) изменения в жизни растений и животных

2.Первое эволюционное учение создал:

а) К. Линней б) Ж. Б. Ламарк в) Ж. Л. Бюффон.Э

г) Ж. Э. Сент-Илер д) Ж. Кювье

4 , Главной движущей силой эволюции является:

а) изменчивость б) наследственность

в) борьба за существование г) естественный отбор

5. Борьба за существование - это:

а) конкуренция между организмами за условия среды

б) уничтожение особей одного вида особями другого вида

в) симбиотические взаимоотношения одних видов с другими

г) расселение вида на новую территорию

6.Половой отбор - это:

а) естественный отбор, происходящий между особями одного пола в период размножения

б) естественный отбор, обусловленный :конкуренцией особей разного пола одного вида за пищу

в) форма искусственного отбора, направленная на уничтожение особей мужского пола (например, у кур, уток)

7 .Основными результатами эволюции по Ч. Дарвину являются: а) совершенствование приспособленности организмов к условиям обитания б) многообразие видов

в) одновременное существование форм, различающихся по уровню организации г) а+б д) ,а + б + в 8

8. к внутривидовым дифференцировкам и полиморфизму ведет естественный отбор: а) движущий б) стабилизирующий

в) дизруптивный г) ни одна из приведенных форм

9. Не являются примерами действия естественного

отбора: а) родословная испанского дога.

б) индустриальный меланизм насекомых

в) устойчивость бактерий к антибиотикам

г) резистентность комнатных мух к ядохимикатам

10Приспособительный характер эволюции заключается в том, что:

а) организмы приспосабливаются под влиянием внешних условий

б) организмы побеждают в борьбе за существование

в) организмы подвергаются естественному отбору

г) организмы изменяются вслед за изменением условий среды

11. Мимикрия представляет собой:

а) сходство беззащитного и съедобного вида с одним или несколькими неродственными видами, хорошо защищенными и обладающими предостерегающей окраской

б) сходство в форме и окраске особей двух родственных видов .

в) наличие у особей вида специальных средств защиты

12. Происходит ли эволюция хищных животных, которые живут в настоящее время? а) происходит эволюция всех видов

б) происходит только эволюция видов, ведущих древесный образ жизни а) происходит только эволюция видов мелких животных

б) ни один вид не эволюционирует

13 Из перечисленных ниже объектов не способны

эволюционировать: а) мыши в городе б) популяция божьей коровки в) бактерии, обитающие в желудке жвачных животных

г) стадо овец

14.При применении химических мер борьбы с вредными насекомыми приходится время от времени менять яды потому, что: а) увеличивается количество насекомых

б) возникают расы насекомых невосприимчивых к яду

в) насекомые вырабатывают вещества, которые нейтрализуют яды

15. Ученые пришли к выводу ,что темноокрашенные бабочки встречаются в загрязненных районах чаще, чем бабочки со светлой окраской, потому что: а) в промышленных районах темноокрашенные бабочки откладывают больше яиц, чем светлоокрашенные б) темноокрашенные бабочки более устойчивы к загрязнению в) вследствие загрязнения некоторые бабочки становятся темнее других и в загрязненных районах темноокрашенные бабочки менее заметны для хищников и подвергаются меньшему истреблению.

Ключ к тесту:1-в,2-а,3-а,4-в,г,5-а,6-а,7-б,8-г,9-б,10-г,11-в,12-б,13-в,14-б,15-в.

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 15 - 14 баллов

«4» - 13 - 12 баллов

«3» - 11 – 7 баллов

«2» - 1 - 6 баллов

Т 4 .Тема: » Строение клетки»:У1,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины

1. Естественный отбор, по Ч. Дарвину, — это:

а) случайный отбор признаков в каждом организме;

б) сохранение и передача полезных признаков следующим поколениям;

в) изменение организмов под влиянием внешней среды;

г) процесс избирательного уничтожения одних особей и преимущественного размножения других.

2. Элементарная структура эволюции, по современным представлениям, — это:

а) клетка;

б) организм;

в) популяция;

г) биоценоз.

3. В современной теории эволюции «волны жизни»— это:

а) волны мирового океана;

б) периодические изменения климата планеты;

в) количественные колебания в численности популяции;

г) увеличение числа близкородственных скрещиваний.

4. В биосферу не включается:

а) вода;

б) нижняя часть атмосферы;

в) верхняя часть земной коры;

г) литосфера.

5. «Экосистема» — это синоним термина:

а) популяция;

б) биоценоз;

в) биогеоценоз;

г) биосфера.

6. Согласно учению В.И. Вернадского, живое вещество— это:

а) обновляемые клетки в организме;

б) органические соединения;

в) совокупность всех живых организмов;

г) обитаемая планета.

7. В современном естествознании «коэволюция» означает:

а) современный этап эволюции живого на Земле;

б) взаимное приспособление видов;

в) разрушение биоценоза;

г) самая жестокая борьба за существование.

8. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева относится к разновидности:

а) океанической концепции;

б) учения о ноосфере;

в) учения об осевом времени;

г) географического детерминизма.

9. Определяющее воздействие человеческой разумной деятельности на развитие природы называется:

а) биосферой;

б) биоценозом;

в) этногенезом;

г) ноосферой.

10. По Л.Н. Гумилеву, развитие этносов определяется в значительной степени:

а) солнечной активностью;

б) деятельностью пассионариев;

в) географической средой;

г) искусственной средой обитания.

Ключ к тесту:1-а,2-б,3-а,4-а,5-все,6-а,7-в,8-а,9-а,10-в.

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 10 баллов

«4» - 9 баллов

«3» - 7-8 баллов

«2» - 1 - 6 баллов

Т 5.Тема: » Новейшие технологии в современной жизни»:У1,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины

1. К агрегатным состояниям вещества не относится:

а) твердое тело;

б) вакуум;

в) плазма;

г) газ.

2. Структура атомов определяется:

а) гравитацией;

б) электромагнетизмом;

в) сильным взаимодействием;

г) слабым взаимодействием.

3. Сильное взаимодействие испытывают:

а) электроны;

б) протоны;

в) нейтрино;

г) фотоны.

4. Время в понимании теории относительности — это:

а) последовательность изменений, происходящих в материальных вещах;

б) способность человека переживать и упорядочивать события одно за другим;

в) доопытная форма восприятия, получаемая человеком при рождении;

г) четвертая координата движения тела.

5. К свойствам пространства не относится:

а) протяженность;

б) необратимость;

в) непрерывность;

г) прерывность.

6. К свойствам времени не относится:

а) единство метрических и токологических свойств;

б) длительность;

в) необратимость;

г) асимметрия.

7. К лептонам не относится:

а) электрон;

б) нейтрино;

в) мюон;

г) кварк.

8. У кварков аромат не бывает:

а) белый;

б) красный;

в) синий;

г) зеленый.

9. Для гравитации не является характерным:

а) дальнодействие;

б) силы отталкивания;

в) универсальность;

г) малая интенсивность.

10. Электромагнетизм не определяет:

а) трение;

б) поверхностное натяжение жидкости;

в) упругость;

г) бета-распад.

11. Согласно теории относительности, движение материальной точки в пространственно-временном континууме проходит:

а) прямолинейно;

б) по геодезической кривой;

в) равномерно;

г) одномоментно.

Ключ к тесту:1-а,2-б,3-а,4-а,5-все,6-а,7-в,8-а,9-а,10-в.

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 10 баллов

«4» - 9 баллов

«3» - 7-8 баллов

«2» - 1 - 6 баллов

КР.№ 1ПО ТЕМЕ «Естественные науки и глобальные проблемы человечества»:У1,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины

Вариант 1.

Что такое звук, какие его характеристики Вы знаете?

Что такое химическая реакция?

Какие частицы можно разгонять в ускорителях (коллайдерах)?

За счет чего работают молекулярные моторы, каков их сравнительный КПД?

Почему амеба движется?

Что такое необратимый процесс? Можно ли его обратить вспять?

Вариант 2.

Что такое система отсчета? Какие СО Вы знаете?

Что такое ядерная реакция?

Что такое радиоактивность? Кем и при каких обстоятельствах была открыта?

Как находят скорость химических реакций? От чего она зависит при взаимодействии веществ одного и разных агрегатных состояний?

Из чего состоят мышцы?

Чем отличается классическая физика Ньютона от современной физики Эйнштейна?

Вариант 3.

Что такое динамика? Какие силы в динамике Вы знаете?

Какие виды химических реакций Вы знаете?

Из чего состоит радиоактивное излучение?

Чем отличаются катализаторы от ингибиторов? К чему относятся ферменты?

На что похоже движение жгутиков и ресничек одноклеточных организмов?

Какой ион оказывает управляющее действие на мышечное движение?

Вариант 4.

Что такое механическое движение, какие характеристики его Вам известны?

Какие виды ядерных реакций Вы можете выделить?

Меры защиты от радиоактивного излучения.

Как действует связка двух белковых молекул: миозина и актина?

Что такое энтропия?

Чем отличается дифракция от дисперсии?

Критерии оценки: Каждое задание оценивается в 10 баллов. Максимальный балл-60

80%-100% оценка «5»

70%-80% оценка «4»

50%-60% оценка»3»

Менее 40% оценка «2»…

КР.№2Тема: Новейшие технологии:У2,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины:

1. Укажите основное географическое следствие шарообразности Земли.

а) смена дня и ночи; б) смена времен года; в) широтная зональность;

г) высотная поясность; д) удержание атмосферы.

2. Укажите полезные ископаемые, которые имеют преимущественно магматическое происхождение.

а) каменный и бурый уголь; б) нефть и природный газ; в) руды цветных

металлов; г) железная руда; д) соли.

3. Укажите место на Земле, в котором ярче всего представлен средиземноморский тип климата.

а) на севере Австралии; б) на востоке Азии; в) на юге Европы;

г) на востоке Африки; д) в районе Кубы.

4. Укажите название линий, соединяющих на климатических картах точки с одинаковым атмосферным давлением.

а) изоанты; б) изобары; в) изобаты; г) изогиеты; д) изотермы.

5. Укажите место земного шара, над которым находится Солнце в полдень в дни весеннего и осеннего равноденствия.

а) над Северным тропиком; б) над Южным тропиком; в) над экватором;

г) над Северным полюсом; д) над Южным полюсом.

6. Укажите название устойчивых на протяжении года воздушных течений в тропических широтах океанов.

а) бризы; б) циклоны; в) муссоны; г) пассаты; д) антипассаты.

7. Укажите горный массив, в котором находится самая высокая вершина земного шара — гора Джомолунгма.

а) Альпы; б) Кордильеры; в) Кавказ; г) Памир; д) Гималаи.

8. Укажите название территории, с которой река собирает все свои воды.

а) речная система; б) речной бассейн; в) водораздел; г) эстуарий; д) дельта.

9. Укажите происхождение вод, которые называют артезианскими.

а) межпластовые напорные; б) межпластовые ненапорные; в) грунтовые;

г) почвенные; д) вулканические.

10. Укажите, что называют озоном.

а) элементарную частицу; б) прибор; в) единицу измерения;

г) погасшую звезду; д) модификацию кислорода.

11. Укажите название науки, в которой изучается живое вещество на клеточном уровне.

а) цитология; б) генетика; в) геронтология; г) эмбриология;

д) молекулярная биология.

12. Укажите названия объектов, которые вместе с растениями принимают участие в создании первичной продукции экосистемы.

а) грибы; б) микроорганизмы; в) насекомые; г) птицы; д) животные.

13. Укажите название органоидов клеток зеленых листьев, в которых происходит фотосинтез.

а) митохондрии; б) рибосомы; в) полисомы; г) хромосомы; д) хлоропласты.

14. Укажите название организмов, которые не являются гетеротрофами.

а) дробянки; б) грибы; в) микроорганизмы; г) животные; д) человек.

15. Укажите тип животных, к которым относятся киты.

а) простейшие; б) кишечнополостные; в) хордовые; г) рыбы; д) оболочники.

16. Укажите название генетических изменений.

а) мутации; б) модуляции; в) миграции; г) инсинуации; д) деформации.

17. Укажите вид энергии, который используют растения в процессе фотосинтеза.

а) тепловая; б) химических связей; в) биологическая; г) активации; д) солнечная.

18. Укажите название содержимого живой клетки, находящегося в ее оболочке.

а) протоплазма; б) цитоплазма; в) матрикс; г) кариоплазма; д) гиалоплазма.

19. Укажите название процесса удвоения молекул ДНК.

а) репликация; б) транскрипция; в) трансляция;

г) транслитерация; д ) дублирование.

20. Укажите часть мозга человека, которая обеспечивает равновесие тела и координацию движений.

а) большой мозг; б) средний мозг; в) мозжечок;

г) промежуточный мозг; д) продолговатый мозг.

Ключ к тесту:

1-а,б,2-в,г,3-в,4-б,5-в,6-в,7-д,8-б,9-б,10-д,11-д,12-б,13-д,14-б,15-в,16-а,17-д,18-б, 19-а,20-в.

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 19 - 20 баллов

«4» - 18 - 16 баллов

«3» - 15 – 10 баллов

«2» - 1 - 9 баллов

Т 6.Тема: »Гормоны»:У1,З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины

1. Для живых организмов нехарактерно:

а) способность обмена с окружающей средой;

б) метаболизм;

в) деление и отпочкование;

г) закрытость системы.

2. Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих единую территорию, называется:

а) биосферой;

б) биоценозом;

в) популяцией;

г) биогеоценозом.

3. Единица строения и жизнедеятельности живого организма — это

а) молекула;

б) атом;

в) ткань;

г) клетка.

4. Образование живыми растительными клетками органических веществ называется:

а) хемосинтезом;

б) фотосинтезом;

в) органическим синтезом;

г) хлоропластом.

5. У человека хромосом:

а) 36;

б) 38;

в) 46;

г) 48.

6. Геном человека— это:

а) нуклеотидная последовательность участков отдельных генов;

б) совокупность всех генов и межгенных участков ДНК

в) полимерная цепь конкретной ДНК;

г) ДНК.

7. К фенотипу организма не относятся:

а) поведенческие особенности;

б) психический склад;

в) физиология;

г) хромосомный набор.

8. Двадцать третья пара хромосом, определяющая пол, у мужнин—это:

а) XX;

6) XY;

в) YY;

г) YZ.

9.Перенос ядра клетки в икринку африканской шпорцевой лягушки явился этапом в становлении:

а) генетики;

б) геномики;

в) евгеники;

г) клонирования.

10. Более трети генов человека очевидно сходны с генами:

а) обезьян;

б) птиц;

в) рыб;

г) бактерий.

Ключ к тесту:

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 19 - 20 баллов

«4» - 18 - 16 баллов

«3» - 15 – 10 баллов

«2» - 1 - 9 баллов

Форма промежуточной аттестации ( 2 семестр)

Т7. Итоговый тест(диф. )Зачет:З1

Задания для оценки освоения учебной дисциплины

1. Для живых организмов нехарактерно:

а) способность обмена с окружающей средой;

б) метаболизм;

в) деление и отпочкование;

г) закрытость системы.

2. Совокупность особей одного вида, имеющих единый генофонд и занимающих единую территорию, называется:

а) биосферой;

б) биоценозом;

в) популяцией;

г) биогеоценозом.

3. Единица строения и жизнедеятельности живого организма — это

а) молекула;

б) атом;

в) ткань;

г) клетка.

4. Образование живыми растительными клетками органических веществ называется:

а) хемосинтезом;

б) фотосинтезом;

в) органическим синтезом;

г) хлоропластом.

5. У человека хромосом:

а) 36;

б) 38;

в) 46;

г) 48.

6. Геном человека— это:

а) нуклеотидная последовательность участков отдельных генов;

б) совокупность всех генов и межгенных участков ДНК

в) полимерная цепь конкретной ДНК;

г) ДНК.

7. К фенотипу организма не относятся:

а) поведенческие особенности;

б) психический склад;

в) физиология;

г) хромосомный набор.

8. Двадцать третья пара хромосом, определяющая пол, у мужнин—это:

а) XX;

6) XY;

в) YY;

г) YZ.

9.Перенос ядра клетки в икринку африканской шпорцевой лягушки явился этапом в становлении:

а) генетики;

б) геномики;

в) евгеники;

г) клонирования.

10. Более трети генов человека очевидно сходны с генами:

а) обезьян;

б) птиц;

в) рыб;

г) бактерий.

11. Укажите название внешнего слоя земной атмосферы.

а) стратосфера; б) тропосфера; в) мезосфера; г) термосфера; д) экзосфера.

12. Укажите название газа, который разрушает озон.

а) азот; б) метан; в) пропан; г) хлор; д) углекислый газ.

13. Материальная точка удалена от центра Земли на расстояние, большее ее радиуса в два раза. Укажите силу тяготения, приложенную к ней, если на поверхности Земли она равна 16 Н.

а) 4 Н; б) 8 Н; в) 16 Н; г) 32 Н; д) 64 Н.

14. Укажите явление, которое не входит в число метеорологических элементов.

а) дальность видимости; б) продолжительность солнечного сияния;

в) температура почвы; г) магнитные бури; д) состояние снежного покрова.

15. Укажите название науки, которая явно не входила в круг интересов Д. И. Менделеева.

а) газодинамика; б) метрология; в) экономика; г) почвоведение; д) синергетика.

16. Строительный материал всех клеток

а) белки б) жиры в)углеводы г)другое

17.Сколько функций у белков?

а)7 б)6 в)10 г)3 д) нет верного

18. К прокариотам относят

а)простейшие б) бактерии в) животные г) грибы д) другое

19. Магнитуду Землетрясений измеряют по шкале:

А)Цельсия б)Фаренгейта в)Рихтера г)Гюйгенца д) другое

20. Сколько планет имеет солнечная система

А) 12 б) 5 в) 7 г) 8 д) нет верного

Ключ к тесту:

1-в,г,2-в,3-г,4-в,5-в,6-б,7-г,8-б,9-а,10-г,11-б,12-г,13-г,14-б,15-в,16-а,17-а,18-б,19-в,20-г

Критерии оценки:

За каждый верный ответ ставится 1 балл.

«5» - 19 - 20 баллов

«4» - 18 - 16 баллов

«3» - 15 – 10 баллов

«2» - 1 - 9 баллов

Вопросы для коллоквиума.

Вопросы для коллоквиума № 1.(К1),У1,У2,З1

1.Дать определение понятий : большой взрыв, разбегание галактик.

1. Дать определение понятий: галактика, вселенная, планета,

3. Эволюция звёзд и планет.

4.Описать историю открытия солнечной системы.

Вопросы для коллоквиума № 2.(К2) У1,У2,З1

1. Дать определение понятий: клетка, организм, популяция, экосистема.

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов, связь между структурами молекул и свойствами вещества.

3. Описать природу химических связей и механизм химической реакции.

Вопросы для коллоквиума № 3.(К3) У1,У2,З1

Соотнесите ученых и точку зрения на происхождение жизни:

Ученые Точка зрения на происхождение жизни

А) С. Аррениус 1. Живое от живого

Б) Ж. Б. Ламарк 2. Живое из неживого

В) Л. Пастер 3. Космическое происхождение жизни

Г) А. И. Опарин 4. Биохимическая теория происхождения жизни

7. Соотнесите тип ткани животных и орган, преимущественно ею образованные:

| Тип ткани | Орган, ею образованный |

| сердце | мышечная |

Соотнесите тип ткани растений и место ее нахождения

| Тип ткани | Место нахождения |

| образовательная | Мякоть плодов |

8.Дайте характеристику белкам, жирам, углеводам., назовите их функции.

Вопросы для коллоквиума № 4(К4) У1,У2,З1

1. Рассчитайте, какой объем кислорода содержится в 500 метрах кубических воздуха?

2. Приведите примеры генетически модифицированных растений и животных, в чем их преимущества.

3. Проанализируйте процесс выращивания новых тканей организма из отдельных клеток и сделайте выводо его перспективах для человечества.

4.Дайте характеристику этапов становления боитехнологии как отрасли производства.

5. Сформулируте что такое генная инженерия и биологическая инженерия.

Вопросы для коллоквиума № 5.(К5) У1,У2,З1

Дайте определение прокариот, перечислите организмы, которые относятся к этому надцарству.

Опишите строение клетки, чем прокариоты отличаются от эукариот?

Дать характеристику органоидам клетки.

Перечислите экосистемы, о которых упоминается в стихотворении

ВЕЧЕР

Прозвучало над ясной рекою,

Прозвенело в померкшем лугу,

Прокатилось над рощей немою,

Засветилось на том берегу.

Далеко, в полумраке, луками

Убегает на запад река.

Погорев золотыми каймами,

Разлетелись, как дым, облака.

На пригорке то сыро, то жарко,

Вздохи дня есть в дыханье ночном,-

Но зарница уж теплится ярко

Голубым и зелёным огнём.

Вопросы для коллоквиума № 6(К) У1,У2,З1

1.В чем проявляется эффект Доплера?

2. Опишите все известные вам виды электромагнитного излучения

3.Расположите виды электромагнитного излучения в порядке увеличения длины их волн

4.Какое явление называют дифракцией?

5. Опишите такие явления как дисперсия и интерференция электромагнитного излучения.

Вопросы для коллоквиума № 7(К7) У1,У2,З1

1. Получение новых материалов с заданными свойствами.

2. Природные макромолекулы и синтетические полимерные материалы.

3. Жидкие кристаллы.

4. Клеточная и генная инженерия.

5.Клонирование, аргументы за и против.

Вопросы для коллоквиума № 8(К8) У1,У2,З1

Электрические ритмы сердца и мозга, электрохимическая природа нервных импульсов.

Оптика, фотохимические реакции, анализ информации.

Влияние электромагнитных волн и радиоактивных излучений на организм человека.

Роль макромолекул в человеческом организме, ферменты и ферментативные реакции.

Роль воды в организме человека.

Критерии оценки:

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами.

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.

Практические работы

Практическая работа № 1 (ПР1)У2,У3

Изучение фотографий треков заряженных частиц.

Цель работы: анализировать и объяснять характер движения заряженных частиц.

Источник информации: фотографии треков заряженных частиц.

Ход работы:

Рассмотрите фотографию и ответьте на следующие вопросы.

-В каком поле движется электрон?

-Почему трек электрона имеет форму спирали, а не окружности?

-Почему радиус траектории движения уменьшается?

-Как можно по треку частицы определить знак ее заряда7

-Как можно по треку частицы определить ее массу?

Сделайте вывод о причинах и характере движения электронов.

Практическая работа № 2.(ПР2) У2,У3

Решение генетических задач.

Цель работы: на конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы условия их проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при получении новых сортов культурных растений и пород домашних животных.

Оборудование: учебник, тетрадь.

Ход работы:

1. Вспомнить основные законы наследования признаков.

2. Коллективный разбор задач на моногибридное и дигибридное скрещивание.

3. Самостоятельное решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание, подробно описывая ход решения и сформулировать полный ответ.

Задача № 1. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы.

Ответ: вначале введем обозначения. В генетике для генов приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. Ген красной окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, генотип черного гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы красной. Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить схему теоретического скрещивания

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые клетки будут содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет — а. При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно возможный генотип — Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, имеющего доминантный фенотип — черного быка..

РАА * аа

GА а

FАа

Таким образом, можно записать следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной коровы в потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят

Задача № 2. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс.

Ответ: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или его рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены — ABC, или же рецессивные — abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС.

Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на примерах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она образует два сорта гамет: А и а. ДигетерозиготаАаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота АаВЬСс в соответствии с этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже выписаны выше.

Практическая работа № 3.(ПР3) У2,У3

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни

Цель работы: знакомство с различными гипотезами происхождения жизни на Земле.

Ход работы.

Прочитать текст «Многообразие теорий возникновения жизни на Земле».

Заполнить таблицу:

| Теории и гипотезы | Сущность теории или гипотезы | Доказательства |

|

|

|

|

. Ответить на вопрос: Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему?

«Многообразие теорий возникновения жизни на Земле».

1. Креационизм.

Согласно этой теории жизнь возникла в результате какого-то сверхъестественного события в прошлом. Ее придерживаются последователи почти всех наиболее распространенных религиозных учений.

Традиционное иудейско-христианское представление о сотворении мира, изложенное в Книге Бытия, вызывало и продолжает вызывать споры. Хотя все христиане признают, что Библия — это завет Господа людям, по вопросу о длине «дня», упоминавшегося в Книге Бытия, существуют разногласия.

Некоторые считают, что мир и все населяющие его организмы были созданы за 6 дней по 24 часа. Другие христиане не относятся к Библии как к научной книге и считают, что в Книге Бытия изложено в понятной для людей форме теологическое откровение о сотворении всех живых существ всемогущим Творцом.

Процесс божественного сотворения мира мыслится как имевший место лишь однажды и потому недоступный для наблюдения. Этого достаточно, чтобы вынести всю концепцию божественного сотворения за рамки научного исследования. Наука занимается только теми явлениями, которые поддаются наблюдению, а потому она никогда не будет в состоянии ни доказать, ни опровергнуть эту концепцию.

2. Теория стационарного состояния.

Согласно этой теории, Земля никогда не возникала, а существовала вечно; она всегда способна поддерживать жизнь, а если и изменялась, то очень мало; виды тоже существовали всегда.

Современные методы датирования дают все более высокие оценки возраста Земли, что позволяет сторонникам теории стационарного состояния полагать, что Земля и виды существовали всегда. У каждого вида есть две возможности — либо изменение численности, либо вымирание.

Сторонники этой теории не признают, что наличие или отсутствие определенных ископаемых остатков может указывать на время появления или вымирания того или иного вида, и приводят в качестве примера представителя кистеперых рыб — латимерию. По палеонтологическим данным, кистеперые вымерли около 70 млн. лет назад. Однако это заключение пришлось пересмотреть, когда в районе Мадагаскара были найдены живые представители кистеперых. Сторонники теории стационарного состояния утверждают, что, только изучая ныне живущие виды и сравнивая их с ископаемыми остатками, можно делать вывод о вымирании, да и то он может оказаться неверным. Внезапное появление какого-либо ископаемого вида в определенном пласте объясняется увеличением численности его популяции или перемещением в места, благоприятные для сохранения остатков.

3. Теория панспермии.

Эта теория не предлагает никакого механизма для объяснения первичного возникновения жизни, а выдвигает идею о ее внеземном происхождении. Поэтому ее нельзя считать теорией возникновения жизни как таковой; она просто переносит проблему в какое-то другое место во Вселенной. Гипотеза была выдвинута Ю. Либихом и Г. Рихтером в середине XIX века.

Согласно гипотезе панспермии жизнь существует вечно и переносится с планеты на планету метеоритами. Простейшие организмы или их споры («семена жизни»), попадая на новую планету и найдя здесь благоприятные условия, размножаются, давая начало эволюции от простейших форм к сложным. Возможно, что жизнь на Земле возникла из одной-едидственной колонии микроорганизмов, заброшенных из космоса.

Для обоснования этой теории используются многократные появления НЛО, наскальные изображения предметов, похожих на ракеты и «космонавтов», а также сообщения якобы о встречах с инопланетянами. При изучении материалов метеоритов и комет в них были обнаружены многие «предшественники живого» — такие вещества, как цианогены, синильная кислота и органические соединения, которые, возможно, сыграли роль «семян», падавших на голую Землю.

Сторонниками этой гипотезы были лауреаты Нобелевской премии Ф. Крик, Л. Оргел. Ф. Крик основывался на двух косвенных доказательствах:

• универсальности генетического кода;

• необходимости для нормального метаболизма всех живых существ молибдена, который встречается сейчас на планете крайне редко.

Но если жизнь возникла не на Земле, то как она возникла вне ее?

4. Физические гипотезы.

В основе физических гипотез лежит признание коренных отличий живого вещества от неживого. Рассмотрим гипотезу происхождения жизни, выдвинутую в 30-е годы XX века В. И. Вернадским.

Взгляды на сущность жизни привели Вернадского к выводу, что она появилась на Земле в форме биосферы. Коренные, фундаментальные особенности живого вещества требуют для его возникновения не химических, а физических процессов. Это должна быть своеобразная катастрофа, потрясение самих основ мироздания.

В соответствии с распространенными в 30-х годах XX века гипотезами образования Луны в результате отрыва от Земли вещества, заполнявшего ранее Тихоокеанскую впадину, Вернадский предположил, что этот процесс мог вызвать то спиральное, вихревое движение земного вещества, которое больше не повторилось.

Вернадский происхождение жизни осмысливал в тех же масштабах и интервалах времени, что и возникновение самой Вселенной. При катастрофе условия внезапно меняются, и из протоматерии возникают живая и неживая материя.

5. Химические гипотезы.

Эта группа гипотез основывается на химической спе-дифике жизни и связывает ее происхождение с историей Земли. Рассмотрим некоторые гипотезы этой группы.

• У истоков истории химических гипотез стояли воззрения Э. Геккеля. Геккель считал, что сначала под действием химических и физических причин появились соединения углерода. Эти вещества представляли собой не растворы, а взвеси маленьких комочков. Первичные комочки были способны к накоплению разных веществ и росту, за которым следовало деление. Затем появилась безъядерная клетка — исходная форма для всех живых существ на Земле.

• Определенным этапом в развитии химических гипотез абиогенеза стала концепция А. И. Опарина, выдвинутая им в 1922—1924 гг. XX века. Гипотеза Опарина представляет собой синтез дарвинизма с биохимией. По Опарину, наследственность стала следствием отбора. В гипотезе Опарина желаемое выдастся за действительное. Сначала нее особенности жизни сводятся к обмену веществ, а затем его моделирование объявляется решенном загадки возникновения жизни.

• Гипотеза Дж. Берпапа предполагает, что абиогенно возникшие небольшие молекулы нуклеиновых кислот из нескольких нуклеотидов могли сразу же соединяться с теми аминокислотами, которые они кодируют. В этой гипотезе первичная живая система видится как биохимическая жизнь без организмов, осуществляющая самовоспроизведение и обмен веществ. Организмы же, по Дж. Берналу, появляются вторично, в ходе обособления отдельных участков такой биохимической жизни с помощью мембран.

• В качестве последней химической гипотезы возникновения жизни на нашей планете рассмотрим гипотезу Г. В. Войткевича, выдвинутую в 1988 году. Согласно этой гипотезе, возникновение органических веществ переносится в космическое пространство. В специфических условиях космоса идет синтез органических веществ (многочисленные орпанические вещества найдены в метеоритах — углеводы, углеводороды, азотистые основания, аминокислоты, жирные кислоты и др.). Не исключено, что в космических просторах могли образоваться нуклеотиды и даже молекулы ДНК. Однако, по мнению Войткевича, химическая эволюция на большинстве планет Солнечной системы оказалась замороженной и продолжилась лишь на Земле, найдя там подходящие условия. При охлаждении и конденсации газовой туманности на первичной Земле оказался весь набор органических соединений. В этих условиях живое вещество появилось и конденсировалось вокруг возникших абиогенно молекул ДНК. Итак, по гипотезе Войткевича первоначально появилась жизнь биохимическая, а в ходе ее эволюции появились отдельные организмы.

Практическая работа №4 .(ПР4) У2,У3

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.

Цель работы: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их последствия.

Источник информации :карты- схемы Томска и Томской области.

Ход работы.

Рассмотреть карты-схемы территории в разные годы.

Выявить антропогенные изменения в экосистемах местности.

Оценить последствия хозяйственной деятельности человека.

Практическая работа №5 (ПР5) У2,У3

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)

Цель работы: на примере искусственной экосистемы проследить изменения, происходящие под воздействием условий окружающей среды.

Оборудование: подробное описание аквариума(дается задание на дом, описать аквариум).

Ход работы.

Какие условия необходимо соблюдать при создании экосистемы аквариума.

Опишите аквариум как экосистему, с указанием абиотических, биотических факторов среды, компонентов экосистемы (продуценты, консументы, редуценты).

Составьте пищевые цепи в аквариуме.

Какие изменения могут произойти в аквариуме, если:

Сделайте вывод о последствиях изменений в экосистемах.

Практическая работа № 6(ПР6) У2,У3

Изучение свойств электромагнитного поля.

Цель работы: изучить и проанализировать основные свойства электромагнитного поля.

Оборудование: Сосуд с водой, стеклянные палочки, компасы, магниты.

Ход работы:

1.Выставьте компасы в ряд, зарисуйте положение стрелок, затем подносите к крайнему в ряду компасу магнит то северным, то южным полюсом. Объясните полученные результаты, сделайте выводы.

2.Налейте в широкий сосуд немного воды. Погрузите в воду две полочки и постепенно покачивайте ими с разной частотой, одновременно или по очереди. Опишите явление, которое будет происходить, сделайте выводы.

Практическая работа № 7(ПР7) У2,У3

Определение суточного рациона питания

Цель работы: составить свой суточный рацион питания.

Оборудование: таблица химического состава и калорийности основных пищевых продуктов, калькулятор.

Ход работы:

Пользуясь таблицей рассчитать свой суточный рацион питания за один день.

Сравтиь полученные данные с нормативом, сделать вывод об их соответствии.

Предложить оптимальный состав суточного рациона в соответствии с нормативом.

Критерии оценки практических работ:

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами.

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.

З1. Темы, используемые для обсуждения, написания рефератов: У2,У4,З2

1. Ошибочные научные гипотезы

2. Загадочные природные явления

3. Влияние науки на развитие техники и науки

4. Жидкие кристаллы в нашем доме

5. Применение лазеров

6. Достижения науки и научная фантастика

7. Достижения науки за и против…..

8. Жаворонки и совы

9. История и логика развития естествознания.

10. Вода и климат на планете

11.Симбиоз и эволюция

12. Жизнь и деятельность академика Скрябина К.И.

13. Зоопсихология: развитие, история, методы.

14. История знаменитых алмазов( по выбору)

15. Биохимия: история развития, достижения.

16..Значение естествознания в современном мире.

17.Классификация методов естественнонаучного познания.

19.Особенности Естествознания эпохи Античности.

20.Особенности Естествознания эпохи Средневековья.

21.Особенности Естествознания эпохи Возрождения.

22.Геоцентрическая теория понимания мира. Труды Аристотеля Гелиоцентрическая теория мира. Работы Коперника.

23.Вторая научная революция. Возникновение классической механики. Законы Ньютона.

24.Третья научная революция. Диалектизация наук.

25.Квантовая механика. Особенности четвертой научной революции. Модель атома Э. Резерфорда-Н. Бора. Модель атома Томсона.

26.Открытие А. Эйнштейном явления фотоэффекта. Теория относительности по А. Эйнштейну.

27.Квантовый дуализм. Корпускулярно-волновая теория света Луи де Бройля.

28.Элементарные частицы микромира физики.

29.Астрофизика. Солнечная система. Законы Кеплера.

30.Микромир биологии. Клетка, ее основные элементы, генетический код человека. Хромосомный состав ядра клеток. .

31.Глобальные проблемы человечества. Деятельность Римского клуба.

Сводная таблица проверки результатов обучения по учебной дисциплине

| Результаты обучения по учебной дисциплине | Текущий контроль | Промежуточная аттестация (если предусмотрена учебным планом) |

| Тестирование | Сдача коллоквиумов | Практическая работа | Контрольная работа | Экзамен | Дифференцированный зачет |

| Уметь |

|

|

|

|

|

|

| У1 | + | + | + | + |

|

|

| У2 |

|

| + | + |

|

|

| У3 |

| + |

|

|

|

|

| У4 |

|

|

|

|

|

|

| Знать |

|

|

|

|

|

|

| З1 | + | + |

| + |

| + |

| З2 |

|

|

|

|

|

|

Разработчик:

___________________ /__________________/

(Подпись) (ФИО преподавателя)

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

__________________________________________________

Протокол ______ от _______ 20____ г.

Председатель ПЦК ___________/_____________________/

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Тест по естествознанию (0.22 MB)

Тест по естествознанию (0.22 MB)

0

0 5470

5470 487

487 Нравится

0

Нравится

0