![]()

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение лицей с. Хлевное

Хлевенского муниципального района

Липецкой области

Утверждена Рассмотрена

приказом №444 на заседании кафедры

от 28.08.2015г. русского языка и

литературы

Протокол №1 от 26.08.2015г.

Рабочая программа

по русскому языку

(базовый уровень)

для 6 «г» класса

на 2015-2016 учебный год

Программу разработал учитель русского языка и литературы

Косинова Татьяна Сергеевна

Пояснительная записка.

Данная рабочая программа предназначена для 6 «в» класса, который состоит из 19 обучающихся.

Основные цели и задачи программы:

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить компромиссы.

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного общего образования по русскому языку, программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (Авторы программы В.В.Бабайцева, А.П.Еремеева, А.Ю. Купалова, Г.К.Лидман-Орлова, С.Н.Молодцова, Е.И.Никитина, Т.М.Пахнова, С.Н. Пименова, Ю.С.Пичугов, Л.Ф.Талалаева, Л.Д.Чеснокова) М.: Дрофа, 2008 и учебного плана образовательного учреждения.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 6 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культурологическая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах реализуется в процессе осуществления следующих направлений:

Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью понимается способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном общении. Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения) и умение понимать и анализировать художественный текст.

Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.

Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.

Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю.

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений:

Формирование у обучающихся языковой интуиции.

Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке.

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.

Культурологическая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Культурологическая компетенция формируется через систему дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков русского языка по учебно-методическому комплексу В.В.Бабайцевой и др. в 6 классе и рассчитана на 210 часов в год (6 часов в неделю). Из них развитие речи – 47 ч., контрольные, самостоятельные, сочинения, изложения, диктанты, тестирование – 13 ч.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемно-диалогического обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др.

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый — контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 6 класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.

Программа ориентирована на учебники для общеобразовательных учреждений:

Русский язык. Теория. 5-9 классы/В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова.-М.:Дрофа, 2012.

Русский язык. Практика. 6 класс./Г.К.лидман-Орлова, А.П. Еремеева, С.Н.Пименова. -М.:Дрофа, 2013.

Русская речь. 6 класс. /Е.И.Никитина. -М.:Дрофа, 2013.

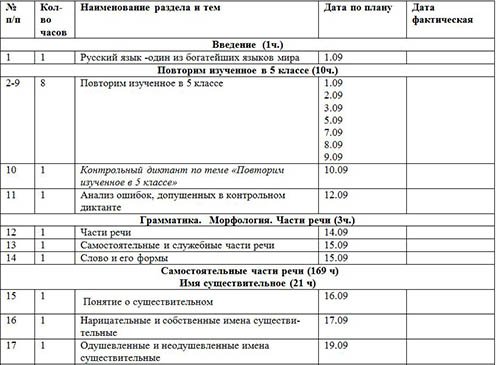

Содержание программы.

Введение (1ч.)

Повторим изученное в 5 классе (10ч.)

Грамматика. Морфология. Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Слово и его формы. (3ч. )

Имя существительное (21ч. )

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в речи.

Нарицательные и собственные имена существительные. Правописание собственных имён существительных.

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в художественной речи.

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием.

Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по вопросу, по предлогу.

Склонение существительных в единственном и множественном числе.

Правописание падежных окончаний. Правописание ь и ов-ев в родительном падеже множественного числа после шипящих и ц.

Разносклоняемые существительные. Правописание суффикса –ен- в существительных на –мя.

Неизменяемые существительные. Нормы их употребления.

Словообразование существительных с помощью приставок, суффиксов.

Правописание суффиксов –ик-. –ек-: -ок-. –ек-, , -онок-, (-онк-), -еньк- после шипящих; суффиксы –чик-, -щик-.

Правописание НЕ с существительными.

Правописание сложных существительных.

Глагол (31ч.)

Понятие о глаголе: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.

Правописание не с глаголами.

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.

Буква ь в инфинитиве.

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов.

Глаголы переходные и непереходные

Правописание –ться и –тся в глаголах.

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.

Правописание корней –бир- - -бер-, -мир- - -мер-, -тир- - -тер- и др.

Наклонение глагола.

Изъявительное наклонение.

Времена глагола. Прошедшее, настоящее и будущее время. Их значение.

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего времени.

Правописание глагольных суффиксов перед –л в глаголах прошедшего времени..

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.

Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении прошедшего

времени.

Лицо и число глагола. Значение 1,2,3-го лица.

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.

Спряжение глаголов. Окончание глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые глаголы.

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление глаголов в условном наклонении.

Правописание бы с глаголами в условном наклонении.

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в повелительном наклонении.

Правописание глаголов в повелительном наклонении.

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным членом.

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов.

Правописание гласных в суффиксах –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).

Умения и навыки:

- аргументированно доказывать принадлежность слова к глаголам и отличать глаголы от однородных слов других частей речи по совокупности признаков;

- соотносить личные формы глагола с инфинитивом, учитывая вид глагола и его возвратность-невозвратность;

- различать и употреблять глаголы-синонимы и глаголы-антонимы;

- согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательными существительными;

- употреблять при глаголах имена существительные в нужном косвенном падеже (по списку словосочетаний);

- употреблять формы настоящего и будущего времени при сообщении о прошлых событиях;

- правильно выбирать форму глагола для выражения разной степени категоричности при побуждении к действию;

- соблюдать видовременную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном тексте; употреблять глаголы-синонимы для связи предложений и частей целого текста;

- строить диалог с употреблением синонимичных глаголов речи.

Имя прилагательное (34ч.)

Понятие о прилагательном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности качественных имен прилагательных.

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имен прилагательных в роли сказуемых.

Правописание кратких имен прилагательных с основой на шипящую.

Склонение полных прилагательных.

Правописание падежных окончаний имен прилагательных.

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.

Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности падежных окончаний этих прилагательных. Употребление их в роли определений.

Правописание падежных окончаний имен прилагательных типа лисий.

Прилагательные с суффиксами –ин (-ын), -ов (-ев).

Степени сравнения имен прилагательных. Значение, образование и изменение прилагательных в сравнительной и превосходной степени; употребление прилагательных в роли определений и сказуемых.

Словообразование имен прилагательных при помощи суффиксов, приставок и сложения основ.

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.

Правописание суффиксов –к- и –ск-.

Правописание не с прилагательными.

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.

Умения и навыки:

- аргументированно доказывать принадлежность слова к именам прилагательным и отличать имя прилагательное от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков;

- различать омонимы (военный как имя прилагательное и как имя существительное) с учетом синтаксической функции слова;

- анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени;

- употреблять относительные прилагательные в значении качественных;

- различать синонимичные и антонимичные значения прилагательных;

- характеризовать предмет с помощью прилагательных;

- правильно употреблять варианты форм сравнительной и превосходной степени сравнения;

- согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными, употребляемых для обозначения лиц мужского и женского пола (гений, подросток, двойник, персона, личность, бездарность);

- согласовывать имена прилагательные в сочетаниях с существительными общего рода (недотрога, самоучка, бедняга, жадина, тихоня).

Имя числительное (28ч.)

Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.

Роль числительных в речи.

Имена числительные простые, сложные и составные.

Правописание гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят числительные.

Правописание удвоенной согласной в числительных.

Правописание ь в числительных.

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности употребления в словосочетании.

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.

Порядковые числительные, их значение и изменение.

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.

Дробные числительные, их значение и изменение.

Правописание падежных окончаний имен числительных.

Умения и навыки:

- аргументированно доказывать принадлежность слова к именам числительным;

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением количества;

- употреблять числительные в нужном падеже в составе предложений и словосочетаний;

- правильно строить словосочетания, обозначающие праздники (8 Марта, 9 Мая);

- употреблять числительные двое, трое, оба, обе в сочетании с именем существительным;

- правильно оформлять числительные в деловой письменной речи (обозначение дат, порядка перечней, классификаций, планов и т.д.).

Наречие. Категория состояния (18ч.)

Понятие о наречии: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки.

Роль наречий в речи.

Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, места, времени, причины, цели.

Степени сравнения наречий.

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.

Правописание не с наречиями.

Правописание суффиксов о – е после шипящих.

Правописание н и нн в наречиях на о.

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, образованных повтором слов.

Словообразование наречий путем перехода слов из одной части речи в другую.

Ь на конце наречий после шипящих.

Слитное и раздельное написание наречий (по списку).

Слова состояния. Их значение и употребление.

Умения и навыки:

доказывать принадлежность слова к наречию;

различать омонимы (зимой как имя существительное и как наречие) с учетом значения и синтаксической функции слова;

отличать слова состояния от наречий;

различать синонимичные и антонимичные значения наречий;

употреблять наречия со значением оценки;

использовать наречия как средство организации текста.

Местоимение (37ч.)

Понятие о местоимении: общее грамматическое значение. Роль местоимений в речи.

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые местоимениями.

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.

Правописание местоимений с предлогами.

Прописная буква в формах вежливости.

Возвратное местоимение себя: значение, изменение и роль в предложении.

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Вопросительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Относительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным местоимениям.

Неопределённые местоимения: значение, изменение и роль в предложении; синонимия неопределённых местоимений.

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, то-, -либо, -нибудь.

Правописание не- в неопределённых местоимениях.

Отрицательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Правописание не и не в отрицательных местоимениях.

Определительные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Указательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.

Умения и навыки:

- аргументированно доказывать принадлежность слова к местоимениям по совокупности признаков;

- правильно образовывать формы местоимений;

- использовать местоимений в контексте в соответствии с их значением, избегая неточности, двусмысленности высказывания;

- использовать местоимения для устранения однообразного повтора слов в тексте, для связи частей высказывания;

- пользоваться местоимениями в речи в соответствии с закреплёнными в языке этическим нормами (не допускать неоправданного «яканья», не говорить о присутствующих в третьем лице, не назвав имени; не пользоваться местоимением в качестве обращения; правильно употреблять форму вежливости и соблюдать нормы согласования различных типов сказуемого с подлежащим, выраженным формой вежливости Вы и др.).

Повторение (19ч.)

Развитие речи (47ч.)

Темы широкие и узкие. Простой и сложный план. Эпиграф.

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.

Характеристика официально-делового стиля речи.

Художественное повествование. Рассказ.

Описание природы, помещения, одежды, костюма.

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.

Местоимение как средство связи предложений в тексте.

Речевое общение, его условия, разновидности, ситуации и компоненты.

Умения:

- анализировать текст-описание (одежды, природы, обстановки) с точки зрения особенностей построения;

- вычленять в повествовательных текстах элементы описания и осмысливать их роль;

- анализировать и излагать статью как образец рассуждения (текста научного стиля);

- излагать повествовательный текст с творческим заданием (вводить элементы рассуждения: оценка эпизода, определение его значения для понимания характера героев или развития событий);

- создавать текст-описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным впечатлениям и наблюдениям;

- создавать текст-повествование с элементами описания (природы, обстановки, действий, трудовых процессов);

- составлять сочинение-рассказ, созданный на основе воображения (например, по сюжетной картине) и осложнённый элементами описания обстановки;

- строить рассуждение в устной и письменной форме на грамматическую тему по образцу рассуждений, представленных в учебнике;

- совершенствовать собственное высказывание с точки зрения соответствия теме, замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи.

Для работы над данными умениями используются темы из личного жизненного опыта учащихся, а также темы, связанные с произведениями литературы и живописи.

Резервные часы.

Учебно-тематический план

Всего210 часов (из них развитие речи - 47 ч., контрольные работы - 13 ч.)

| № п/п | Разделы, темы | Кол-во часов | Характеристика видов деятельности обучающихся |

| I | Введение |

|

|

|

| Русский язык -один из богатейших языков мира | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): изучение содержания параграфа учебника (уч. П.: с. 5—7); запись текста под диктовку (уч. П.: упр. 7); подбор аргументов из художественной литературы для рассуждения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 5); работа в парах сильный — слабый с орфограммами (уч. П.: упр. 3) с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания; проектирование способов выполнения домашнего задания |

| II | Повторим изученное в 5 классе | 10 |

|

|

| Повторим изученное в 5 классе | 8 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: анализ текста; проверочный диктант; : построение алгоритмов постановки знаков препинания в предложениях с союзом и, в предложениях с прямой речью; самостоятельная работа с портфолио (составление схемы речевой ситуации по образцу; выполнение упражнений по развитию речи; построение рассуждения«Как должен вести себя в общественном транспорте воспитанный человек»; : индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом (проведение фонетического разбора слова) с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания; лабораторная работа по устранению нарушений произносительных норм в словах; комплексное повторение ранее изученных орфограмм на основе художественного текста; ); стартовое тестирование с последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольный диктант по теме «Повторим изученное в 5 классе» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий (по вариантам) с последующей взаимопроверкой; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте |

| Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): практическая работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 41) по образцу выполнения задания с последующей .взаимопроверкой; групповая работа (написание рассуждения на лингвистическую тему) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; работа в парах |

| III | Грамматика. Морфология. Части речи. | 3 |

|

|

| Части речи | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способсйз, действий и т. д.): коллективная работа (объяснение постановки знаков препинания в диалоге); самостоятельная работа (составление схем предложений с прямой речью) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (составление диалога «В библиотеке»); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Самостоятельные и служебные части речи | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (составление таблицы «Самостоятельные и служебные части речи» (уч. П.: упр. 48)); групповая лабораторная работа (уч. П.: упр. 49, 50) с последующей взаимопроверкой; самостоятельная работа (уч. Т.: с. 94) по алгоритму проведения морфологического анализа; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Слово и его формы | 1 | Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (образование форм слов разных частей речи) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (конструирование предложений (уч. П.: упр. 53—55)); проектирование способов выполнения домашнего задания |

| IV | Имя существительное

| 21 |

|

|

| Понятие о существительном | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное составление памяток для лингвистического портфолио «Имя существительное (уч. Т.: с.97,98) (по вариантам) при консультативной помощи учителя; групповая работа (написание лингвистического описания (уч. П.: упр. 58)); самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Нарицательные и собственные имена существительные | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа по определению имен собственных и нарицательных (уч. П.: упр. 59-62); фронтальная беседа по результатам работы; составление рассуждения на лингвистическую тему (уч. Т.: с. 98—100) с последующим редактированием текста по диагностической карте типичных ошибок; составление схемы основных признаков имен собственных и нарицательных, одушевленных и неодушевленных (по вариантам); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Одушевленные и неодушевленные имена существительные | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: фронтальная беседа по результатам выполнения домашнего задания; работа в парах сильный — слабый с лингвистическим портфолио (составление лингвистического рассуждения с последующей взаимопроверкой); лабораторная работа (определение категории «одушевленное (неодушевленное)» в именах существительных по их морфологическим признакам); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Практическая работа по теме «Имя существительное» | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый с интерактивной доской по алгоритму выполнения задания (объяснение орфограмм в словах (уч. П.: упр. 63—65)); практическая работа (определение категорий «одушевленное (неодушевленное)», «собственное (нарицательное)» по толковому словарю) по алгоритму решения лингвистической задачи при консультативной помощи учителя; групповая работа (проект) («Иллюстрирование словаря "Имена существительные собственные (нарицательные), одушевленные (неодушевленные)"»; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Род имени существительного | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-презентация на интерактивной доске по теме «Род, число, падеж и склонение имен существительных» (уч. Т.: с. 100, 101; уч. П.: упр. 69-71); составление алгоритма написания сочинения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 77); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Число имени существительного |

| Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (составление памяток для определения категории числа имен существительных); групповая работа (уч. П.: упр. 77—79); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Темы широкие и узкие | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): комплексное повторение с использованием дидактического материала на основе памяток лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 12); составление плана лингвистического рассуждения; работа в группе (написание миниатюры «Чем мне запомнилось первое школьное утро») с последующим редактированием текста по диагностической карте типичных ошибок; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Падеж и склонение имен существительных | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): самостоятельная и парная лабораторная работа (уч. Т.: с. 103) с последующей взаимопроверкой; изучение и конспектирование содержания параграфа учебника; составление алгоритма определения склонений имен существительных; самостоятельная работа (уч. П.: упр. 83, 84) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Склонение существительных в единственном числе | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с печатными тетрадями на основе памятки определения склонения имен существительных в единственном числе (уч. Т.: с. 104, 105); самостоятельная работа с учебником (уч. П.: упр. 87—92); составление лингвистического рассуждения (описания) по теме «Склонение имен существительных»; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Сравнение. Метафора. Эпитет | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): урок-презентация (конспектирование материала презентации «Роль изобразительных средств языка в тексте» (уч. Р.: с. 23)); объяснительный диктант; написание лингвистического рассуждения (уч. Р.: с. 16, 17) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Творительное сравнение | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая практическая работа (анализ текста по теме «Определение роли творительного сравнения»); лабораторная работа (уч. Т.: с. 17); самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сочинение на тему «Если бы...» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: составление алгоритма написания сочинения (по вариантам) по образцу с последующей взаимопроверкой и редактированием текста по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи учителя; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Простой и сложный план. Эпиграф | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя (уч. Р.: с. 18, 25); составление плана и подбор эпиграфа к тексту «Моя дорога в школу»; проектирование способов выполнения дифференцированного домашнего задания (составление плана, подбор эпиграфа и написание сочинения «Чему и как я научился этим летом») |

|

| Склонение существительных во множественном числе | 1 | Формирование у учащихся деятельности ых способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (составление текста лингвистического описания по теме «Особенности склонения существительных во множественном числе» (уч. Т.: с. 106)); самостоятельная работа (уч. П.: упр. 89—91) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Разносклоняемые существительные | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): анализ допущенных ошибок в домашней работе с использованием памятки для проведения анализа и работы над ошибками; групповая работа с интерактивной доской по составлению алгоритма исследования особенностей склонения разносклоняемых имен существительных; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Неизменяемые существительные | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной доской (презентация на тему «Неизменяемые имена существительные» (уч. Т.: с. 108)); практическая работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 101—104) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольный диктант по теме «Имя существительное» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта с грамматическим заданием с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя по диагностической карте типичных ошибок; проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах |

|

| Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа с лингвистическим портфолио (составление памятки проведения работы над ошибками в контрольном диктанте); практическая работа в группах сильный — слабый (конструирование текста с использованием имен существительных по образцу); подготовка к сочинению по картине Н.М. Ромадина «Керженец»; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Сочинение по картине Н.М. Ромадина «Керженец» | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): выполнение заданий теста по теме «Описание»; составление плана к сочинению-описанию по картине Н.М. Ромадина «Керженец»; составление текста и коллективное редактирование сочинения по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Словообразование существительных с помощью суффиксов и приставок | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная работа с материалом (уч. Т.: с. 109—111); работа в парах сильный — слабый (конструирование существительных при помощи приставок и суффиксов (уч. П.: упр. 108—129)) при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания с последующей взаимопроверкой; составление текста с использованием слов, образованных тем или иным способом (уч. П.: упр. 133, 136); составление лингвистического описания (уч. П.: упр. 135); самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Словообразование сложных существительных | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): лабораторная работа в группах с интерактивной доской по теме «Образование сложных имен существительных»; групповое составление алгоритма объяснения правописания сложных существительных при консультативной помощи учителя; самостоятельная работа (уч. П.: упр. 137—141) с последующей взаимопроверкой; проектирование способов выполнения домашнего задания |

| V | Глагол | 31 |

|

|

| Понятие о глаголе. Инфинитив | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый с теоретическим материалом учебника (уч. Т.: с. 113, 114); составление алгоритма устного ответа на лингвистическую тему с использованием презентации учителя (уч. П.: упр. 156); оформление лингвистического портфолио; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Возвратные глаголы | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа с интерактивной доской; групповая лабораторная работа (анализ структуры слова и определение способов его образования); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сжатое изложение по рассказу Г.Снегирёва «Белёк» | 1 |

|

|

| Виды глагола | 2 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): групповая работа (уч. Т.: с. 117, 118) для составления памятки в лингвистическое портфолио; составление алгоритма определения вида глагола при консультативной помощи учителя; групповая практическая работа (уч. П.: упр. 199-207) с последующей взаимопроверкой; работа в парах сильный — слабый по учебнику с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания (уч. П.: упр. 208—216) при консультативной помощи учителя; групповая работа (лингвистическое описание по теме урока); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Лексические средства связи предложений в тексте | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (составление памятки для лингвистического портфолио при консультативной помощи учителя (уч. Р.: с. 39)); индивидуальная творческая работа с использованием алгоритмов выполнения задания (уч. Р.: упр. 47—53) с последующей взаимопроверкой; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Наклонение глагола. Изъявительное наклонение | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная работа (уч. Т.: с. 118) при консультативной помощи учителя; групповая практическая работа (уч. П.: упр. 217-220) по алгоритму выполнения задания с последующей взаимопроверкой; групповое и индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Времена глагола. Прошедшее время | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): практическая работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 228—234) при консультативной помощи учителя с использованием памяток для выполнения задания; написание рассуждения на лингвистическую тему с последующим редактированием текста; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Настоящее и будущее время | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника (уч. Т.: с. 121, 122) при консультативной помощи учителя; групповая практическая работа (уч. П.: упр. 239—248) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи ученика-эксперта; самостоятельное составление лингвистического описания с последующим редактированием текста по диагностической карте типичных ошибок; коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Описательный оборот | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (анализ текста с описательными оборотами) по алгоритму выполнения задания; фронтальная беседа по содержанию учебника; индивидуальные задания (составление текстов с описательными оборотами) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой по памятке самодиагностики; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Лицо и число глагола | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника (уч. Т.: с. 122); групповая практическая работа (уч. П.: упр. 249—253) по алгоритму выполнения задания; работа в парах сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Спряжение глаголов | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа над ошибками в домашнем задании по диагностической карте типичных ошибок; фронтальная беседа по содержанию учебника (составление памятки для лингвистического портфолио при консультативной помощи учителя (уч. Т.: с. 122, 123)); индивидуальные задания (составление текста рассуждения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 255-262)) с последующей взаимопроверкой по памятке самодиагностики; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Разноспрягаемые глаголы | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника (уч. Т.: с. 124) при консультативной помощи учителя; практическая работа в парах сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой (уч. П.: упр. 270—274); коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Книжный стиль: официально-деловая речь | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по материалам учебника (анализ текстов официально-делового стиля речи (уч. Т.: с. 42—46)); лабораторная работа (составление текста по алгоритму выполнения задания на языковом материале) с последующей самопроверкой; объяснительный диктант; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Условное наклонение | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): лабораторная работа по тексту художественной литературы с глаголами условного наклонения (по вариантам) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; практическая работа (уч. П.: упр. 275-278) в парах сильный - слабый при консультативной помощи ученика-эксперта; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Повелительное наклонение | 2 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекцион-но-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая лабораторная работа по тексту художественной литературы с глаголами повелительного наклонения (по вариантам) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 286—303) с последующей самопроверкой по диагностической карте типичных ошибок; фронтальная беседа по содержанию учебника (составление памятки для лингвистического портфолио при консультативной помощи учителя (уч. Т.: с. 125-127)); индивидуальные задания (составление текста рассуждения на лингвистическую тему (уч. П.: упр. 255—262)) с последующей взаимопроверкой по памятке самодиагностики; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Безличные глаголы | 2 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): выполнение работы над ошибками в домашнем задании по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя с использованием материалов лингвистического портфолио; самостоятельная работа (уч. Т.: с. 127, 128) по алгоритму выполнения задания; практическая работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 304—308) с последующей взаимопроверкой по диагностической карте типичных ошибок; составление текста лингвистического рассуждения; работа в группах (определение синтаксической роли безличных глаголов (уч. П.: упр. 309—311)) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольный диктант по теме «Глагол» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий (по вариантам) с последующей взаимопроверкой; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа над ошибками в контрольном диктанте по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи учителя; групповая работа (составление текста-рассуждения на лингвистическую тему) с последующей взаимопроверкой; индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Типы речи. Повествование | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (анализ текста типа речи повествование) с последующей взаимопроверкой; групповая практическая работа (уч. Р.: с. 47, 48); написание изложения, близкого к тексту (уч. П.: упр. 62), по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя; коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Рассказ | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая практическая работа (уч. Р.: с. 50, 51) при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания с последующим редактированием текста по диагностической карте типичных речевых ошибок; коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Метафора | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа по материалу учебника (уч. Р.: с. 63, 64) с использованием материалов лингвистического портфолио с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (анализ стихотворного текста с метафорами) с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р.Изобразительные средства языка. Практикум | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: анализ художественного текста с последующей взаимо-, самопроверкой; выполнение грамматического задания с последующей проверкой учителя; написание выборочного изложения «Вот что значит увлеченность!» с последующим редактированием текста; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Словообразование глаголов | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый (уч. Т.: с. 128, 129) при консультативной помощи учителя для составления памятки в лингвистическое портфолио; индивидуальная проектная работа (уч. П.: упр. 312—314) по алгоритму выполнения задания с последующей самопроверкой по диагностической карте типичных ошибок; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания с учетом допущенных ошибок (при консультативной помощи учителя) |

|

| Правописание суффиксов глаголов | 2 | Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-презентация (конспектирование . материала презентации учителя); лабораторная работа с орфограммами; составление лингвистического описания (рассуждения); самостоятельная работа по дидактическому материалу с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания (уч. П.: упр. 318—324); анализ текста по теме урока; конструирование текста с глаголами по теме урока; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Как создавать киносценарий | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная работа (уч. Р.: с. 64—66) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания; коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Правописание окончаний и суффиксов глаголов | 1 | Формирование у учащихся деятельности ых способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый с дидактическим материалом при консультативной помощи учителя с использованием материалов лингвистического портфолио, материалов учебника; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Сочинение по рассказу А.П. Гайдара «Совесть» | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельная работа (составление взаимопроверкой по памятке выполнения задания; конструирование текста по теме урока; работа в парах сильный — слабый (составление словарика языковых особенностей текста типа речи описание); индивидуальное задание (составление словарика образных средств); коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

| VI | Имя прилагательное | 34 |

|

|

| Понятие о прилагательном | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый (составление памятки для лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 130)) при консультативной помощи учителя; групповая практическая работа по вариантам (уч. П.: упр. 340—347) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи ученика-эксперта; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Разряды прилагательных по значению | 4 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа в парах сильный — слабый (составление памятки для лингвистического портфолио (уч. Т.: с. 132)) с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания; самостоятельное заполнение таблицы «Разряды прилагательных» с использованием материалов учебника и лингвистического портфолио; самостоятельная работа по практическому материалу учебника коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольное тестирование по теме «Имя прилагательное» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя по диагностической карте типичных ошибок; групповое проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах |

|

| Анализ ошибок, допущенных в контрольном тестировании | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): работа над ошибками в контрольной работе по диагностической карте типичных ошибок в парах сильный — слабый с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения; самостоятельное заполнение таблиц с использованием материалов учебника и лингвистического портфолио; самостоятельное и коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Описание природы. Зима | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (составление плана текста описания природы) с последующей взаимопроверкой; лабораторная работа с художественным текстом описания природы по алгоритму выполнения задания; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сочинение по картине К.Ф. Юона «Зима. Лигачево» | 2 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по учебнику (уч. Р.: с. 70—73) с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания при консультативной помощи учителя; групповая практическая работа (составление текста сочинения по картине) с опорой на лингвистическое портфолио: самостоятельная работа (редактирование текста сочинения) по диагностической карте типичных ошибок; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Полные и краткие прилагательные | 2 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (уч. Т.: с. 133, 134) при консультативной помощи учителя; индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с использованием кратких прилагательных; .): лабораторная работа (анализ художественного текста с краткими прилагательными) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; работа по составлению памятки для лингвистического портфолио на тему урока; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Склонение полных прилагательных | 2 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): индивидуальная и коллективная работа с тестами с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; самостоятельная работа (уч. Т.: с. 134); работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 369—374) с последующей взаимопроверкой; групповая работа (уч. П.: упр. 376, 377) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий- | 2 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (уч. Т.: с. 135) при консультативной помощи учителя; составление текста с притяжательными прилагательными (уч. П.: упр. 378—384) по алгоритму выполнения задания; конкурс творческих работ; групповая лабораторная работа (составление памятки для лингвистического портфолио) по материалам учебника с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (составление текста-рассуждения на лингвистическую тему по теме урока); самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Притяжательные прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ое- (-ев-) | 2 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное повторение; индивидуальная работа с лингвистическим портфолио; составление плана к сочинению-описанию картины А. Герасимова «После дождя» (с использованием существительных с не); работа в парах сильный — слабый по материалам учебника (уч. Т.: с. 135, 136) при консультативной помощи учителя для составления лингвистического портфолио; индивидуальная проектная работа (уч. П.: упр. 385—388) по алгоритму выполнения задания; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Изложение, близкое к тексту | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекциейно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): написание изложения, близкого к тексту, с последующим выполнением грамматических заданий; групповая работа (редактирование текста) по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи учителя; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ ошибок, допущенных в изложении | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа по алгоритму выполнения работы над ошибками с использованием материалов лингвистического опорного материала при консультативной помощи учителя; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Степени сравнения прилагательных | 3 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): групповая работа с материалом учебника (уч. Т.: с. 136, 137) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой по памяткевыполнения грамматического задания; работа в парах сильный — слабый с интерактивной доской (анализ художественного текста с прилагательными в степени сравнения) по алгоритму выполнения задания; .): работа в парах сильный — слабый по практическим материалам учебника (уч. П.: упр. 391—400) с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя; лабораторная работа (анализ художественного текста с прилагательными в степени сравнения) по алгоритму выполнения задания; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; групповое проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах, способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая работа над ошибками по диагностической карте типичных ошибок пои консультативной помощи ученика-эксперта; творческая работа (составление текста-рассуждения на лингвистическую тему) при помощи консультанта; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Повторение по теме «Имя прилагательное» | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная работа (выполнение составленных самостоятельных тестов); групповая проектная работа (анализ текста) с последующей само- и взаимопроверкой; работа в парах сильный — слабый (составление словарика языковых особенностей текста типа речи описание); индивидуальное задание (составление словарика образных средств); групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Словообразование прилагательных с помощью суффиксов | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый по практическим материалам учебника (уч. Т.: упр. 138) с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя; групповая лабораторная работа (уч. П.: упр. 403—411) при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Словообразование прилагательных с помощью приставок | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая работа над типичными ошибками в домашней работе (по памятке проведения работы над ошибками); работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 428—434) по алгоритму выполнения задания; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Словообразование прилагательных с помощью сложения основ | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по конструированию словосочетаний со сложными именами прилагательными; фронтальная работа с орфограммами( по дидактическому материалу, уч П.:упр.435-442) при консультативной помощи учителя; групповая работа (анализ текста со сложными именами прилагательными); индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольное тестирование по теме «Словообразование прилагательных» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; групповое проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах, способов выполнения домашнего задания |

|

| Сочинение-описание помещения | 1 | Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (составление текста сочинения-описания помещения); фронтальная работа (редактирование текста сочинения) по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи учителя; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): анализ текста по памятке выполнения задания; групповая работа (составление алгоритма проведения анализа стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов); индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сочинение-описание одежды, костюма (по фотографии кабинета Л.Н. Толстого) | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-презентация (конспектирование материала презентации учителя); составление конспекта статьи учебника (уч. Р.: с. 86) для лингвистического портфолио; работа с орфограммами с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания; групповая работа (конструирование текста-описания) при консультативной помощи учителя; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Выборочное изложение по произведению художественной литературы | 1 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (написание выборочного изложения) по алгоритму выполнения задания с последующей взаимопроверкой; самостоятельная творческая работа (редактирование текста) по диагностической карте типичных ошибок при помощи консультанта; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

| VII | Имя числительное | 28 |

|

|

| Понятие о числительном | 1 | Формирование у учащихся деятель-ностньгх способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (составление памятки для лингвистического портфолио по материалам учебника (уч. Т.: с. 141, 142)) по алгоритму выполнения задания с последующей самопроверкой; групповая работа по вариантам (анализ публицистического текста с именами числительными) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой (уч. П.: упр. 457); самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Простые, сложные и составные числительные | 2 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: индивидуальная и коллективная работа с интерактивной доской (конспектирование материала презентации (уч. Т.: с. 143)); самостоятельная работа с тестами с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 463—470) с последующей самопроверкой по памятке самопроверки; выполнение тестовых заданий по алгоритму выполнения при консультативной помощи учителя (эксперта-ученика в паре сильный — слабый); групповая практическая работа (уч. П.: упр. 471—475) по алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Количественные числительные | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): фронтальная работа с печатными тетрадями; работа в парах сильный — слабый (конструирование предложений с количественными числительными на основе памятки); групповая практическая работа по вариантам (уч. П.: упр. 476-482) при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Склонение количественных числительных | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений при выполнении упражнений): работа в группах с лингвистическим портфолио (уч. Т.: с. 144); составление алгоритма склонения количественных имен числительных; конструирование словосочетаний с количественными числительными и склонение лингвистических единиц; групповая практическая работа (уч. П.: упр. 483—488) при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный -слабый (морфологический разбор имени прилагательного); проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р Рассуждение о разных стилях речи | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: составление алгоритма рассуждения о разных стилях речи с использованием теоретического материала учебника (уч. Р.: с. 101) при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (составление рассуждения) с последующей взаимопроверкой по образцу выполнения задания; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Р.р. Рассуждение на лингвистическую тему | 1 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекиионной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): групповая аналитическая работа над типичными ошибками в домашнем задании (по памятке проведения работы над ошибками); составление лингвистического рассуждения по образцу в учебнике (уч. Р.: с. 102); работа в парах сильный — слабый по материалам учебника (уч. П.: упр. 484) с последующей взаимопроверкой; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Синтаксические особенности количественных числительных | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (изучение и конспектирование дополнительного теоретического материала по теме урока (уч. Т.: с. 147)); творческая работа по вариантам в парах сильный — слабый (лингвистическое описание (рассуждение)); индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Собирательные числительные | 2 | Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов, действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной доской (составление алгоритма определения собирательных числительных) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой (уч. Т.: с. 147, 148); творческая работа (лингвистическая сказка по образцу); работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 489—493) с последующей взаимопроверкой; самостоятельная и парная работа с орфограммами по дидактическому материалу, материалу учебника (уч. П.: упр. 495—499) с использованием алгоритма выявления и проверки орфограмм; коллективный анализ публицистического текста с собирательными числительными при консультативной помощи учителя; практическая работа в парах сильный - слабый (уч. П.: упр. 500) по памятке выполнения задания; индивидуальное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Порядковые числительные | 2 | Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в группах (составление алгоритма определения порядковых имен числительных) при консультативной помощи учителя (уч. Т.: с. 148); работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 502—505) с последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения; ); самостоятельная работа по дидактическому (тестовому) материалу (диагностика результатов изучения темы в соответствии с диагностической картой ошибок и достижений); самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Дробные числительные | 3 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый по практическим материалам учебника (уч. П.: упр. 512—516) с последующей взаимопроверкой при консультативной помоши учителя; составление памятки для лингвистического портфолио по теоретическим материалам учебника (уч. Т.: с. 149, 150); взаимопроверка домашнего задания; лабораторная работа в группах (конструирование сложных слов по алгоритму выполнения задания) при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный - слабый (анализ публицистического текста) с последующей самопроверкой; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Правописание числительных | 7 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа над ошибками в домашнем задании по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи ученика-эксперта; работа в парах сильный — слабый по вариантам (уч. П.: упр. 519—533) при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой; самостоятельное выполнения грамматического задания с последующей само-, взаимопроверкой; групповое проектирование способов выполнения; самостоятельная работа с тестами при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой по диагностической карте типичных ошибок; составление текста с числительными с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сжатое изложение | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа с лингвистическим портфолио (составление памятки написания сжатого изложения) при консультативной помощи учителя; работа в парах сильный — слабый (написание сжатого изложения); групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Контрольный диктант по теме «Имя числительное» | 1 | Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции; контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта и выполнение грамматических заданий с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя; групповое проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изученных темах; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (проверка домашнего задания) по памятке выполнения работы; групповая лабораторная работа над ошибками по диагностической карте типичных ошибок при консультативной помощи учителя по алгоритму выполнения задания; самостоятельное составление тестовых заданий; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сочинение по картине К.Ф. Юона «Купола и ласточки» | 2 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа с лингвистическим портфолио (составление алгоритма написания сочинения-описания картины с использованием презентации); работа в группах (составление словариков по теме «Изобразительные средства описания»); конструирование словосочетаний, предложений, текста для описания с последующим редактированием по диагностической карте речевых ошибок; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Анализ ошибок, допущенных в сочинении | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая лабораторная работа (проектирование текста сочинения по диагностической карте типичных ошибок) с последующей взаимопроверкой при консультативной помощи ученика-эксперта; работа в парах сильный — слабый с объяснительным диктантом; самостоятельное проектирование способов выполнения домашнего задания |

| VIII | Наречие. Категория состояния | 18 |

|

|

| Понятие о наречии | 1 | Формирование у учащихся деятель-ностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: самостоятельное составление алгоритма определения наречий по их морфологическим признакам (уч. Т.: с. 150); выполнение тестовых заданий с последующей взаимопроверкой; работа в парах сильный — слабый (уч. П.: упр. 535—540) с последующей взаимопроверкой по алгоритму выполнения задания; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Степени сравнения наречий | 2 | Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятельности): коллективная работа с интерактивной доской (составление памятки для определения степени сравнения наречий по их морфологическим признакам (уч. Т.: с. 152)); практическая работа в парах сильный — слабый (составление публицистической статьи, тематических словариков правописания степеней сравнения наречий (уч. П.: упр. 546-550)); самостоятельная творческая работа (составление текста объявления, объяснение орфограмм) с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания; групповое проектирование способов выполнения домашнего задания |

|

| Сравнение с помощью наречий | 1 | Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах сильный — слабый (аналитическая работа по теоретическим материалам (уч. Р.: с. 152, 153), текстам-образцам) по алгоритму конструирования; работа в парах сильный — слабый (взаимопроверка составленных текстов со сравнениями); конкурс творческих работ; проектирование способов выполнения домашнего задания |

|