Тема урока: «Морфемика и словообразование».

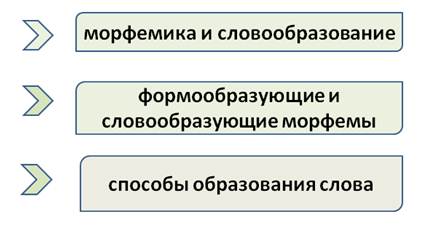

Сегодня на уроке мы вспомним, что такое морфемика, как выглядит семейство морфем, рассмотрим сходство и различие формообразующих и словообразующих морфем, поговорим о способах словообразования русского языка.

Сегодня на уроке

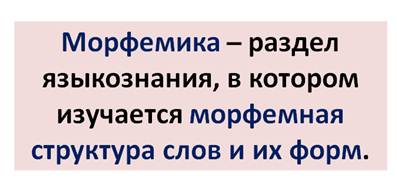

Начнем с того, что все морфемы русского языка собрала под своим крылом морфемика.

Морфемика – отдельный раздел языкознания, в котором изучается морфемная структура слов и их форм.

Мы должны определить, что такое морфема и какова её роль в языке?

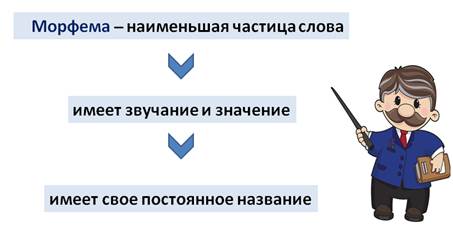

Слова русского языка состоят из морфем, которые служат своеобразными кирпичиками для их создания. Морфема - наименьшая, неделимая частица слова.

Морфемам свойственно и звучание, и значение. У каждой из них есть свое название, которое они никогда не меняют.

Какая морфема является главной, без которой нет и не может быть слова?

Это корень. Его отличительная особенность состоит в том, что он – обязательная часть слова.

Корень – это общая часть родственных слов. Он всегда выражает основное лексическое значение слова.

Однокоренными называются слова с общим корнем, но разным лексическим значением.

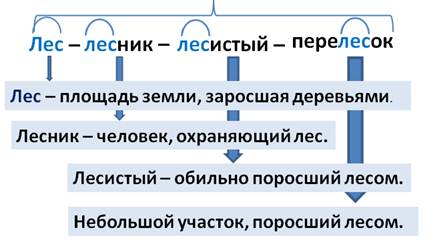

Рассмотрим ряд слов: лес - лесник – лесистый - перелесок.

Лес – площадь земли, заросшая лесом.

Лесник – человек, охраняющий лес.

Лесистый – обильно поросший лесом.

Перелесок – небольшой участок, поросший лесом.

Так как основное лексическое значение этого ряда связано с лесом, то перед нами однокоренные слова.

Однокоренные слова

Теперь проанализируем те примеры, когда корень, в отличие от других морфем, может сочетаться с другими морфемами, но может употребляться и самостоятельно.

Есть очень много слов, которые состоят только из корня: пианино, кашпо, кафе.

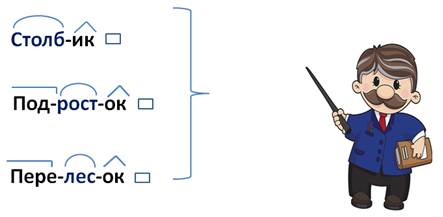

Рассмотрим морфемный состав следующих слов:

столб-ик: корень – -столб-, суффикс – -ик-, нулевое окончание

под-рост-ок: корень – -рост-, приставка – -под-, суффикс – -ок-, нулевое окончание.

пере-лес-ок: корень – -лес-, приставка – -пере-, суффикс – -ок-, нулевое окончание.

Вывод: корень может успешно взаимодействовать с другими морфемами.

Корень взаимодействует с другими морфемами

Но не все морфемы выполняют одинаковые функции. Они делятся на словообразовательные и формообразовательные.

Словообразовательные морфемы помогают образовать новые слова.

Формообразовательные морфемы помогают образовывать новые формы одного и того же слова.

Рассмотрим словообразовательные морфемы.

К словообразовательным морфемам относятся приставка и суффикс.

Словообразовательные морфемы

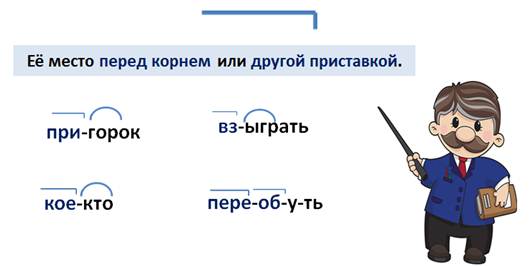

Вдумаемся в смысл слова приставка. Значит, её место перед корнем.

При-горок – приставка при-, кое-кто – приставка кое-, вз-ыграть – приставка вз-, пере-об-у-ть – приставка пре- и приставка об-.

Словообразовательный суффикс – это часть слова, которая стоит после корня перед окончанием и служит для образования новых слов. Таких суффиксов больше чем формообразующих. Проследим, как действуют словообразующие суффиксы.

Обратимся к суффиксам -еват-, -оват-. Работая с другими прилагательными, они образуют от них такие формы: рыжий – рыжеватый, светлый – светловатый, синий – синеватый. Эти суффиксы обозначают неполноту качества в прилагательном.

Суффикс -ин- помогает образовать притяжательные прилагательные от существительных, которые обозначают животных: воробей → воробьиный, гусь → гусиный;

Таким образом действуют все остальные словообразующие суффиксы.

Теперь обратимся к формообразующим морфемам.

Морфемы, которые помогают создавать новые формы одного и того же слова, называются формообразовательными или формообразующими.

К ним относятся суффиксы и окончания.

Рассмотрим сходство и различие формообразующих и словообразующих морфем.

Формообразующие суффикс и окончание тоже имеют значение, которое отличается от значения корней или словообразующих морфем. Формообразующие суффиксы и окончания выражают грамматическое значение слова. Они указывают на род, число, лицо, падеж, наклонение и т.д.

Формообразующие суффиксы и окончания в основу слова не входят.

Проследим, как суффикс -ть образует неопределенную форму глагола (писать, читать), -л- – форму прошедшего времени глагола (писал), -ущ- – действительное причастие настоящего времени (читающий).

С помощью формообразующих суффиксов можно образовать формы сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий: темнее, громче, старейший, нижайший.

Формы сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий

Рассмотрим способы образования слов.

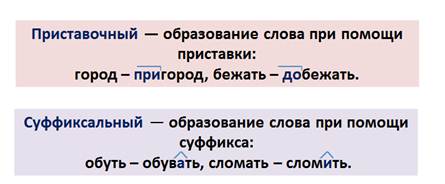

1) Приставочный: образование нового слова при помощи приставки.

Примеры: город – пригород, бежать – добежать.

2) Суффиксальный: образование нового слова при помощи суффикса.

Примеры: обуть – обувать, сломать – сломить.

3) Постфиксальный: образование нового слова при помощи постфикса.

Примеры: бить – биться, мыть – мыться.

4) Приставочно-суффиксальный: образование нового слова одновременным присоединением и приставки, и суффикса.

Примеры: вода – подводный, снег- подснежник.

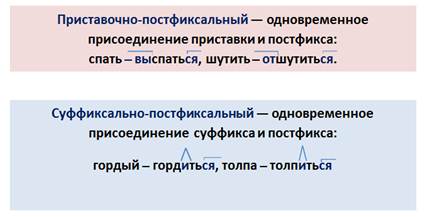

5) Приставочно-постфиксальный: одновременное присоединение и приставки, и постфикса.

Примеры: спать – выспаться, шутить – отшутиться.

6) Суффиксально-постфиксальный : одновременное присоединение и суффикса, и постфикса.

Примеры: гордый – гордиться, толпа-толпиться.

7) Способ сложения основ: образование нового слова сложением основ нескольких слов при помощи интерфикса или без него. Интерфикс — «о», «е».

Примеры: лес + степь = лесостепь, пар + ходить = пароход.

Способы образования слов

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

1

1 8821

8821

хорошая разработка