В результате двойного оплодотворения покрытосеменных растений оплодотворённый семязачаток развивается в семя, из зиготы возникает зародыш, из триплоидной центральной клетки – эндосперм, из внешней части семязачатка (интегументов) образуется семенная кожура, из стенок завязи цветка – стенки плода.

Зрелые семена по своим размерам, форме и окраске цветковых растений различны. Например, семена кокосовой пальмы (кокосовые орехи), очень велики, а семена орхидей, напротив, исчисляются микрометрами.

Семя снаружи покрыто прочной семенной кожурой, которая отграничивает зародыш и запасные вещества от окружающей среды и защищает его от внешних воздействий.

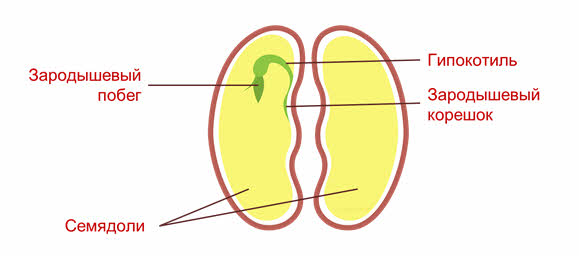

В зрелом семени находится зародыш со всеми зачатками вегетативных органов: зародышевый корешок, семядоли, подсемядольное колено – гипокотиль (участок зародыша от семядолей до корешка), зародышевый побег – зародышевая почечка. Строение зрелого семени зависит от числа семядолей и наличия эндосперма.

Однодольные растения имеют в зародыше семени одну долю. К однодольным относят пшеницу, кукурузу, лук и другие растения.

Двудольные растения имеют в зародыше две доли. К двудольным растениям относят фасоль, горох, тыкву и другие.

В семенах многих растений хорошо заметен эндосперм – это запасающая ткань, которая содержит питательные вещества для развития зародыша. В семенах пшеницы и лука эндосперм хорошо заметен.

Зрелое сухое семя какое-то время находится в состоянии покоя, в течение которого оно не прорастает. У разных семян сохраняется способность прорастать в течение различного времени.

Посмотрим, как происходит развитие плода.

После опыления существенно меняется направление транспортных потоков, и питательные вещества следуют к развивающимся плодам. После оплодотворения развивается плод, который имеется только у цветковых растений.

Плод – это генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян. Плод является конечным этапом развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения.

Плод образуется из завязи пестика, при этом в формировании плода могут принимать участие и другие части цветка – например, цветочная трубка, разросшееся цветоложе.

У травянистых растений (особенно у однолетних) практически все синтезируемые органические вещества используются развивающимися семенами и плодами, что ведёт к истощению других тканей растений.

Созревание плода начинается с прекращения его роста, разложения хлорофилла и дубильных веществ, накопления в вакуолях пигментов, определяющих характерную для данного вида окраску плодов, разрушение пектинов, содержавшихся в оболочках клеток, приводит к смягчению стенок плода. В сочных плодах уменьшается содержание кислот и увеличивается содержание сахаров. Поэтому спелые съедобные плоды имеют более приятный вкус, чем незрелые.

Созревший плод начинает отмирать: в плод обычно не поступают новые вещества, не делятся и не растут его клетки, постепенно ткани плода разрушаются и сгнивают. У большинства цветковых растений созревший плод опадает, он отмирает уже на грунте.

В образовании плода принимают участие различные части цветка, но прежде всего завязь. Семена же формируются из семяпочек.

Стенка плода всегда состоит из трёх слоёв, эти три слоя могут быть хорошо различимы: к примеру, в плоде персика тонкий кожистый наружный слой – экзокарпий, съедобная сочная мякоть плода – мезокарпий, твёрдая косточка из каменистой ткани, окружающая единственное семя – эндокарпий. Их совокупность называется перикарпием (околоплодником).

У разных растений строение стенок плода имеет свои отличительные особенности.

Производительность семян и плодов разных цветковых неодинакова. Относительное соотношение массы и количества семян к массе родительского растения большее у травянистых растений.

Масса семян и плодов широко варьирует у разных растений. Например, зерновка пшеницы весит меньше одного грамма, а масса одного плода тыквы может достигать сотен килограммов.

Плоды очень разнообразны. Если плод развился из цветка, у которого был один пестик, то он будет считаться простым. Например, простые плоды у пшеницы, гороха и вишни.

При развитии плода из цветка с несколькими пестиками он будет называться сложным или сборным. Как у малины, ежевики и земляники.

Если у растений цветки собраны в соцветия, то у них могут формироваться соплодия. Это происходит из-за срастания нескольких плодов и превращения их в единое целое.

Простые плоды могут быть сухими и сочными, вскрывающимися и невскрывающимися.

К сухим вскрывающимся относятся листовка, боб, стручок, стручочек и коробочка.

Листовка вскрывается и становится похожей на лист, отсюда и название. Если плод включает в себя не одну, а несколько листовок, он называется многолистовкой. Листовка может быть не только сухой, но и сочной.

Боб – сухой одно- или многосеменной плод, одновременно вскрывается по брюшной и спинной сторонам, благодаря чему его створки, раскрываясь, закручиваются, разбрасывая при этом семена в разные стороны, тем самым способствуя их расселению. Такими плодами обладают представители семейства бобовых.

Стручок – сухой, многосеменной плод, его семена расположены двумя рядами по обе стороны от тонкой ложной перегородки.

Коробочка – сухой плод, образованный в результате полного сращения нескольких плодиков.

К сухим невскрывающимся односеменным плодам относят ореховидные плоды: орех, орешек, жёлудь, семянку, крылатку и зерновку.

Орех – это плод с жёстким деревянистым околоплодником. Такие плоды имеет, например, лещина.

Мелкие орехи называют орешками, они формируются, например, у гречихи.

Плод, состоящий из многих орешков, называется многоорешком или сборным орешком (например, у липы), такие плоды относят к сборным плодам.

Жёлудь отличается от ореха менее жёстким околоплодником, который у своего основания окружён чашевидной плюской, образовавшейся из защитного покрова цветка.

Семянка имеет кожистый околоплодник, более мягкий, чем у ореха или жёлудя. Такие плоды характерны для представителей семейства сложноцветных (например, подсолнечника).

Крылатка представляет собой своеобразный тип плода, околоплодник которого по степени жёсткости соответствует семянке, но, в отличие от неё, у крылатки по краям околоплодника имеется тонкий крыловидный кожистый или перепончатый вырост.

Зерновка имеет околоплодник, настолько тесно прилегающий к семенной кожуре, что срастается с ней. Злаковые (пшеница, рожь, ячмень и др.) имеют зерновку.

Сочные плоды – это костянка, ягода, тыквина, яблоко, земляничина.

Костянка и костянковидные плоды имеют околоплодник, дифференцированный на тонкий экзокарпий, толстый мясистый и сочный мезокарпий и многослойный деревянистый эндокарпий, образующий косточку.

Наиболее распространены однокосточковые костянки (персик, слива, вишня, и др.), но существуют и многокосточковые костянки, которые называют сборными костянками (например, ежевика, малина и др.), их относят к сборным плодам.

Встречаются костянки не только сочные, но и сухие (например, плоды миндаля, грецкого ореха и кокосовой пальмы являются сухими костянками).

Ягода и ягодообразные плоды, в отличие от костянки, не имеют косточки. Индивидуальные особенности строения ягод различных растений (виноград, смородина, крыжовник и др.) весьма разнообразны.

Плод тыквина – одна из разновидностей ягоды, она характерна для тыквенных (огурец, дыня, арбуз и др.).

Яблоко – разновидность плода, в образовании которого, кроме завязи, участвуют другие части цветка: разросшееся цветоложе, основания чашелистиков, лепестков, нижние части тычинок.

Земляничина – разросшееся сочное цветоложе, на котором располагаются простые плодики – орешки.

К сборным плодам, как мы уже говорили, относится сборная костянка ежевики и малины, многоорешек или сборный орешек липы, плод лотоса, который представляет собой мясистое цветоложе, в которое погружены орешки; земляничина с многочисленными орешками.

В отличие от плодов, соплодия образуются из соцветий (ананас, инжир и др.), нередко соплодие включает в себя и ось соцветия.

Созрев, семена должны попасть в благоприятные условия и прорасти.

Для растения важно, чтобы созревшие семена оказались на большем или меньшем расстоянии от родительского растения и там проросли. Это важно по многим причинам. В первую очередь, этот фактор ограничивает или исключает внутривидовую конкуренцию, которая обычно более жёсткая, чем межвидовая, поскольку особи одного вида нуждаются в одинаковых условиях произрастания, на ограниченной территории они мешают друг другу. Кроме того, это облегчает перекрёстное опыление. Наконец, именно перенос семян обеспечивает расселение растения, что приводит к освоению ими новых территорий, а также обогащает видовое разнообразие растительных сообществ.

Относительно немногие растения распространяют свои семена самостоятельно, у большинства это осуществляют животные, человек или физические факторы (ветер или вода). Из-за специализированного приспособления к конкретному типу переноса и возникло такое разнообразие различных плодов.

Лишь у относительно небольшого числа покрытосеменных семена прорастают сразу после завершения созревания. Большая часть таких растений произрастает в условиях постоянно тёплого климата без резких температурных скачков.

Однако у подавляющего большинства цветковых растений перед прорастанием следует период покоя. Если условия неблагоприятны для прорастания, семена находятся в состоянии вынужденного покоя, который сопровождается максимальным замедлением физиологических процессов в структурах семени. Вынужденный покой позволяет семени дождаться сочетания благоприятных условий внешней среды и прорасти.

Для того чтобы вывести семена из состояния физиологического покоя, необходимо воздействие низких температур, что происходит при наступлении холодов. Если ранее низкая температура повышается, семена перестают готовиться к прорастанию и впадают в состояние вторичного покоя. Это предотвращает нежелательное преждевременное прорастание семян при кратковременном повышении температуры во время зимней оттепели.

Прорастание семян возможно только при благоприятном сочетании температуры, влажности и аэрации.

Для семян разных растений интенсивность этих факторов может быть различной, и она зависит от условий произрастания растений данного вида.

Период прорастания состоит из последовательных этапов – фаз прорастания. Всего можно выделить пять фаз: 1) фаза водопоглощения; 2) фаза набухания; 3) фаза роста первичных корешков; 4) фаза развития ростка; 5) фаза становления проростка.

Вначале из семени всегда появляется корешок. Вслед за корнем начинает развиваться побег, причём оба эти органа обладают противоположной реакцией на силу тяжести: у корня – положительный геотропизм, у побега – отрицательный. Это обеспечивает правильную ориентацию вегетативных органов в пространстве.

Все время, начиная с проклёвывания семени и до формирования фотосинтезирующих вегетативных органов, развивающееся растение питается гетеротрофно за счёт питательных веществ, запасённых в семени (гетеротрофный этап). Когда побег достигает поверхности почвы, под действием света в его тканях образуются хлоропласты, в результате чего молодой побег зеленеет и постепенно переходит к автотрофному (фототрофному) питанию.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

1659

1659