Сегодня мы…

· Узнаем, для чего нам нужно двоеточие в тексте.

· Рассмотрим трудности, которые возникают у нас с двоеточиями.

· Скажем несколько слов о точке с запятой.

Знаки препинания в чём-то ужасно похожи на людей. Среди них есть трудяги, которые честно выполняют свою работу и становятся настолько необходимыми, что без них – никак не обойтись. Это – трудолюбивые запятые.

Есть среди них и блестящие таланты, которые добиваются успеха везде, куда ни приходят. Им рады повсюду, особенно в литературной среде. Это, конечно, тире.

Но есть и такие знаки препинания, которые долго не могут найти себя. Они не представляют – чем же заняться? И пытаются попытать счастья в разных сферах, пока наконец-то не находят то, что важно и нужно только для них. Конечно же, это двоеточия!

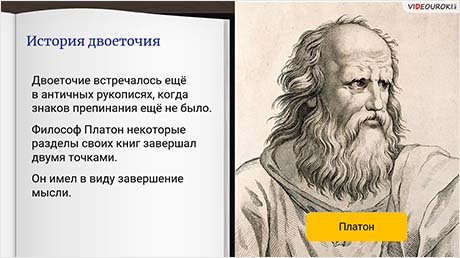

У этого знака препинания очень странная история происхождения. Начать с того, что двоеточие мы могли бы обнаружить ещё в античных рукописях, когда знаков препинания и вовсе не было! Философ Платон некоторые разделы своих книг завершал именно двумя точками – друг над другом. Видимо, он имел в виду завершение мысли.

После, когда знаки препинания уже появились, двоеточие в основном использовалось в конце предложений. Или же использовалась вместо точки с запятой, как в грамматике Лаврентия Зизания 16 в. Получается, что двоеточие могло выполнять функции точки, точки с запятой и даже… многоточия!

Немного определилось с функциями двоеточие только в грамматике Ломоносова. Теперь этот знак препинания стоял в середине предложений, а не в конце. И выполнял разделительные функции. Но потребовалось ещё больше века, чтобы круг этих функций очертился полностью.

И знак двоеточия, который временами казался лишним, почти бесполезным, внезапно оказался идеальными вратами! Да-да, двоеточие как будто распахивает в высказывании дверь, за которой нас ждёт пояснение чего угодно: какого-то слова, смысла всего высказывания… Или даже развёрнутый список!

При этом двоеточие – очень строгий знак препинания. В русском языке он не терпит вольностей. Всё, что поясняет двоеточие, должно стоять перед ним. А само пояснение нас всегда ждёт после двоеточия.

Что можно пояснить при помощи двоеточия?

Обобщающее слово при однородных членах.

Вспомним, что обобщающее слово по отношению к обобщающим словам выступает как родовое понятие по отношению к видовым. То есть каждый однородный член – поясняет обобщающее слово, либо является его частью. Обобщающими словами также считаются такие местоимения, как все, всё. Или местоименные наречия везде, нигде и так далее. Обобщающие слова могут стоять перед однородными членами и после них. И двоеточие мы ставим, когда обобщающее слово стоит перед однородными членами. Двоеточие в таком случае ставится после обобщающего слова.

В квартиру завезли мебель: шкаф, стол, стулья и коричневый диван.

Иногда при обобщающих словах могут стоять уточняющие слова: как например, например, как то, а именно. Эти слова ставятся после обобщающего слова. И тогда после них мы ставим двоеточие, а перед ними – запятую.

За последние десятилетия появилось множество новых профессий, например: программист, копирайтер, веб-дизайнер.

От уточняющих слов нужно отличать выражение «такие, как». Это выражение имеет оттенок сравнения, поэтому после него двоеточие не ставится.

В оранжерее росло много замечательных цветов, таких как розы, гиацинты, орхидеи.

Однако двоеточие может употребляться при однородных членах предложения даже и без обобщающего слова. Оно просто указывает на то, что сейчас будет список, перечисление:

Сегодня мы купили: две бутылки молока, килограмм апельсинов, укроп, банку кильки и пачку стирального порошка.

Здесь как будто должно быть обобщающее слово. Но какое? Продукты? Стиральный порошок не вписывается. Покупки? Нельзя сказать, что мы «купили покупки» – это лексическая ошибка.

При этом в таких случаях двоеточие не является необходимым – мы легко можем обойтись и без него. Но оно часто употребляется, особенно в официальных или научных текстах.

На собрании присутствовали: учащиеся, учителя, родители.

Эта функция двоеточия помогает нам составлять списки. Составим список о самом двоеточии.

Двоеточие употребляется:

· После обобщённого слова перед однородными членами предложения.

· После авторской речи перед прямой речью.

· В бессоюзных предложениях.

И теперь перейдём ко второму пункту этого списка.

Двоеточие способно «открывать» собой ворота для прямой речи или для цитат, которые оформлены как прямая речь. При этом двоеточие ставится перед прямой речью, после авторской. То есть перед кавычками.

Тут все радостно воскликнули: «Конечно, нужно поехать к реке!»

Точно так же ставится двоеточие при диалоге – только реплика с прямой речью при этом переносится на новую строку.

Анатолий немного подумал и спросил:

– Значит, ты не брала мою книгу?

При разрывах прямой речи двоеточие почти не употребляется. Кроме одного случая. Когда речь распадается по смыслу на две независимые части, а в словах автора появляются такие глаголы, как добавить, продолжать. Вот тогда после слов автора ставится двоеточие и тире.

«Мне всегда нравились пейзажи, – сказала она и добавила задумчиво: – С другой стороны, мне и натюрморты нравятся».

То же самое мы видим, когда говорим об оформлении диалога.

– Тебе, наверное, было очень страшно? – спросил Игнат.

– Страшно, пожалуй, не было, – ответил дедушка, пораздумал и продолжил: – Видишь ли, я и испугаться-то не успел.

Есть и третий основной случай, когда мы употребляем двоеточия – в бессоюзных сложных предложениях.

Двоеточие ставится, если во второй части бессоюзного предложения поясняется причина или основание того, о чём говорится в первой части.

Я очень устал: вчера ночью мы допоздна готовились к контрольной.

В таком случае между частями можно подставить союзы потому что, так как.

Нужно отличать двоеточие в таких бессоюзных предложениях от тире. Дело в том, что если двоеточие указывает на причину, то тире может указывать на следствие. А причина и следствие тесно связаны.

По хронологии событий всегда идёт сначала причина, а потом следствие.

Сын разбил окно. Родителей вызвали в школу.

И если следствие идёт во второй части предложения, то мы считаем, что между частями устанавливаются отношения следствия. И ставим между частями предложения тире.

Но если мы поменяем части местами, то у нас сначала будет следствие, а во второй части предложения – причина. И если части располагаются таким образом – мы считаем, что между ними устанавливаются отношения причины. И ставим между частями двоеточие.

Родителей вызвали в школу: сын разбил окно.

Мы поставим двоеточие, если во второй части бессоюзного предложения раскрывается, поясняется то, о чём говорится в первой части.

Мы не ошиблись: тайник действительно оказался под старым крыльцом.

В таком случае между частями предложения можно вставить «а именно» или «что», «в том, что».

Двоеточие ставится, если после глагола восприятия во второй части вводится описание чего-либо или изображение какого-нибудь факта. Глаголы восприятия – это видеть, смотреть, слышать, знать, чувствовать и так далее.

Я знаю: многие люди заботятся о нашей планете.

Глаголы «видеть», «слышать» иногда могут опускаться. В таком случае мы можем подставить в первую часть предложения «и увидел, что», «и услышал, что».

Прокофий подошёл к окну: ровными колоннами шли мимо грузовики.

А может ли в предложении быть два двоеточия? Да. В бессоюзных предложениях или предложениях с разными видами связи иногда бывает так, что две бессоюзные части идут друг после друга. При этом между двумя частями, например, устанавливаются значения причины, а третья поясняет то, о чём говорится во второй. В таком случае мы можем поставить два двоеточия.

Ему было жаль потерянного колечка: оно напоминало о детстве, и всегда казалось: эта смешная вещица будет вечно с ним.

Между первой и второй частями мы видим отношения причины и можем вставить союз потому что. Третья часть поясняет вторую: мы можем вставить «а именно» или «что». Оба двоеточия тут нужны.

Итак, двоеточие с течением времени отыскало свои функции. А вот точке с запятой не так повезло. Часто мы недоумеваем, зачем нам вообще этот знак препинания – наполовину точка, а наполовину запятая.

Но он как раз и ставится тогда, когда заканчивать предложение мы ещё не хотим, а запятую поставить не можем, потому что в отделяемой части есть свои знаки препинания! Точка с запятой обозначает более крупный и значимый отрезок, чем простая запятая, более серьёзную паузу.

При помощи точки с запятой можно разделять однородные члены предложения в простом предложении. Но чаще этот знак препинания появляется в предложениях сложных – сложноподчинённых, бессоюзных и с разными видами связи. При этом точка с запятой может ставиться в том числе и перед союзами.

В то же время вещи были собраны; на улице ждала повозка, запряжённая лихой тройкой лошадей; месяц наконец-то взошёл над алой черепичной крышей и распространял тихое сияние, как небольшая, ровно горящая лучина.

При помощи точки с запятой мы разделили бессоюзное сложное предложение на три основные части. Две из них осложнены: вторая – причастным оборотом, третья – однородными членами и сравнительным оборотом.

Из темноты смутно выступали предметы: старый, искусно сделанный шкаф, покрытый толстым слоем пыли; кровать, завешенная бархатными пологами на восточный манер; неоглядные книжные полки, уставленные изящными маленькими побрякушками.

Здесь мы разделили точкой с запятой однородные члены, каждый из которых осложнён. Точка с запятой понадобилась, чтобы мы понимали, к какому из однородных членов относятся эти определения.

В этом лесу гнездились совы, которые вылетали на охоту по ночам; иногда в лунные ночи, если мы выходили прогуляться, до нас долетал их зловещий хохот и уханье; а временами бесшумные тени проносились по воздуху, как бы прошивая его насквозь.

Мы разделили на части предложение с разными видами связи. Благодаря точке с запятой у нас получились смысловые блоки в предложении.

А теперь небольшая разминка! Правильно или нет употребляется двоеточие в предложениях?

Три… два… один… Начали!

Мы изучили написание нескольких частей речи: например, существительные, прилагательные, глаголы.

После обобщающего слова нам действительно нужно двоеточие. Но при обобщающем слове стоит слово например. И двоеточие должно ставиться после него. Здесь ошибка.

Он знал множество игр, таких как: догонялки, прятки, жмурки.

После сочетания «таких как» не ставится двоеточие, оно здесь не нужно. Перед нами ошибка.

С собой мы берём: зубную пасту, две пары носков, спички, фонарик, запас воды.

Есть однородные члены, но нет обобщающего слова. Но двоеточие всё равно ставится, потому что указывает на начало перечисления, списка.

Дорога была скользкой: я не успел на важную встречу.

В первой части предложения называется причина, а во второй следствие. Между частями бессоюзного предложения устанавливаются отношение следствия, при которых ставится тире, а не двоеточие. Здесь ошибка.

Мальчик осторожно выглянул из-за ширмы: гости уже успели разойтись.

Бессоюзное сложное предложение. Вторая часть поясняет то, что увидел или узнал мальчик. Можем подставить «и увидел, что», «и узнал, что». Двоеточие поставлено правильно.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

680

680