Общение всегда было важной частью жизни людей. Без обмена информацией невозможно представить развитие человеческой цивилизации.

В ходе занятия вы узнаете способах общения первобытных людей, появлении письменности, а также о совершенствовании способов коммуникации в Новое и Новейшее время.

Коммуникация – это процесс передачи информации от одного человека к другому с помощью общей системы знаков.

С древних времён люди искали способы обмениваться информацией. Ведь на заре истории человечества от этого зависело выживание.

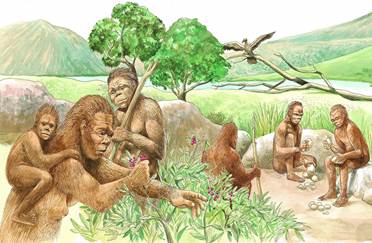

Первобытные люди общались с помощью звуков, мимики и жестов.

Наши предки, жившие в межледниковую эпоху, использовали для общения различные движения тела. Это самый простой вид передачи информации, известный в научном мире как комплексная кинетическая речь. Таким образом первобытный человек мог выражать обиду, проявлять угрозу или, наоборот, выказывать расположение.

Со временем одним из условий выживания стал совместный труд. Именно он привёл к появлению жестов, которые обозначали какой-то вид деятельности. Возникла «ручная речь».

Рука человека стала главным средством не только труда, но и общения. Этот вид речи сохранялся на протяжении сотен тысяч лет, пока человек не стал использовать для общения звуки, а не жесты.

Люди разговаривали, подражая разным звукам, которые они слышали в окружающей их природе. Например, могли рычать как зверь, которого они встретили на охоте. Жесты со временем отошли на второй план, а звуковая речь становилась более членораздельной и понятной. Появлялись первые слова.

Важным средством передачи информации для первобытных людей стала наскальная живопись. Они изображали животных, охотников, разные предметы, чтобы передать определённые сообщения членам своего племени. Также с помощью рисунков можно было сохранить информацию.

Одним из самых древних наскальных рисунков стало изображение, найденное в пещере на индонезийском острове Сулавеси. На стене красной охрой нарисована дикая свинья в натуральную величину. Только представьте, этому изображению примерно 45 тысяч лет. Учёные предположили, что первобытный человек изобразил свой охотничий трофей, чтобы поделиться радостью со своими соплеменниками.

На территории Республики Башкортостан находится Капова пещера. Здесь можно увидеть изображения мамонтов, лошадей и даже хижин, в которых жили люди. В Каповой пещере сохранилось древнейшее в мире изображение верблюда.

Благодаря наскальным изображениям учёные узнают, каких животных можно было встретить на той или иной территории. Как видите, древним людям удалось передать нам информацию сквозь тысячелетия.

Рисунки в пещерах могли поведать истории охоты или каких-то обрядов. С помощью них люди пытались записывать события.

Но настоящая письменность появилась только около IV тысячелетия до нашей эры. Произошло это в Южной Месопотамии, где жил народ, который назывался «шумеры».

Это письмо называлось пиктографическим – рисуночным. Каждый символ был небольшим изображением объекта. Древнейшим письменным документом является табличка из Киша.

Со временем рисунки превратились в геометрические знаки – треугольники, полоски или ромбы. Этот вид письменности получил название «клинопись». Один клинописный символ обозначал слово или слог.

Писали на «дощечках» по мягкой глине, очищенной от примесей. Для письма использовали тростниковые или деревянные палочки. Их затачивали так, чтобы при вдавливании они оставляли след в виде клина. Затем таблички обжигали, это помогало их сохранить на долгое время.

Именно шумеры впервые стали использовать письменность, чтобы передавать сообщения на большие расстояния. Это было необходимо для торговли. Существует версия, что именно шумерские торговцы познакомили с письменностью древних египтян.

Однако в Древнем Египте не использовали шумерские знаки, там изобрели собственную письменность.

Египтяне добавили к своему письму логограммы и идеограммы.

Логограммы – это символы, представляющие слова.

Идеограммы – это смысловые знаки, которые ясно передают сообщение через узнаваемый символ. Например, в египетской письменности была идеограмма в виде волны – и сразу становилось понятно, что речь идёт о воде.

Древние египтяне писали не так, как мы привыкли. Они размещали символы слева направо, справа налево, сверху вниз или снизу-вверх. Всё это значительно усложнило расшифровку их письменности. Разобраться с письменностью древних египтян удалось учёному, которого звали Жан-Франсуа Шампольон. Он изучал надпись на Розеттском камне – большой стеле, найденной возле египетского города Розетта.

На камне были выбиты тексты на египетском и древнегреческом языках. Шампольон долго сопоставлял символы и в результате смог понять, что написано на камне.

Позже Шампольон прочитал и объяснил ещё множество древнеегипетских текстов: летописей, песен, заклинаний. Он заложил основы новой науки – египтологии.

Итак, мы узнали, как люди учились общаться, сохранять и передавать информацию.

Но в разных частях света существовали и другие способы обмена информацией, для которых иногда не нужна была даже письменность.

Самым популярным способом передать важное сообщение другому племени или в соседнее поселение были костры. Они использовались вплоть до появление оптического телеграфа в XIX веке.

С помощью дыма костров передавали сообщения, например, в Древнем Китае. На Великой китайской стене на расстоянии 10 километров друг от друга находились башни и сигнальные вышки. С них дозорные наблюдали за окрестностями. При опасности они подавали сигнальным огнём знак другим башням.

Лучше всех сигнальным дымом умели пользоваться индейцы Северной Америки. Они научились придавать клубам дыма определённые цвет и форму. Таким образом они предупреждали о вторжении врагов на их территорию, сообщали об их количестве и договаривались о помощи.

Некоторые африканские племена до сих пор передают сообщения с помощью звука барабанов. Эти звуки очень разные. Они не только предупреждают об опасности, но и несут самые различные смыслы.

Например, когда англичанин Генри Мортон Стэнли путешествовал по Африке, известия о его продвижении передавались молниеносно. Иногда известия опережали самого путешественника на полторы тысячи километров.

Все африканские территории были связаны между собой звуком барабанов. Сообщения передавались от деревни к деревне. Жители Африки умели даже делиться сложной информацией, такой как ход сражений Первой Мировой войны.

А мы перенесёмся в Средние века. Примерно в XII веке в Европе стали появляться глашатаи. В их обязанности входило сообщение людям важной информации. Глашатаи приходили в людные места – рынки, площади – и зачитывали сообщения. В средневековом обществе эти люди занимали достаточное высокой положение.

На русских землях указы и распоряжения князя объявляли бирючи. Они выходили на людное место и громко выкрикивали последние новости. Получить эту должность было непросто. Следовало знать грамоту, ведь бирюч зачитывал царский указ, и делать это следовало внятно, громко и без запинки. К тому же, если у людей возникали вопросы, то обязанностью бирюча было разъяснить им тот или иной указ.

Часто необходимо было передавать информацию на очень большие расстояния. Для этого пользовались услугами гонцов, которым приходилось заучивать послания наизусть, чтобы никто не перехватил важные сведения.

Со временем появилась почта. Доставкой писем иногда занимались купцы. Они и так много путешествовали по своим делам, поэтому часто брали с собой письма, чтобы немного заработать за их доставку.

Во Франции в XV веке появилась система королевских курьеров. Их арест, грабёж или убийство карались смертной казнью.

За несколько сотен лет территории почти всех государств были покрыты сетью почтовых станций. Скорость передачи информации продолжала увеличиваться.

Но людям всё равно хотелось ещё быстрее передавать друг другу сообщения. В XIX веке учёные и изобретатели задумались, можно ли общаться с помощью электричества.

Первый электромагнитный телеграф был создан российским учёным Павлом Львовичем Шиллингом в 1832 году. Он также придумал оригинальный код, в котором каждой букве алфавита соответствовала определённая комбинация символов, которая могла проявляться чёрными и белыми кружками на телеграфном аппарате.

В сентябре 1837 года Сэмюел Морзе представил публике электрический телеграф. Но сообщение, которое он передал через него не смогли прочитать. Тогда изобретатель разработал специальную систему передачи сообщений с помощью точек и тире. Она известна как Азбука Морзе.

Тире – это более длинный звук, а точки – очень короткие звуки. Каждая буква может быть записана последовательностью точек и тире. Азбуку сделали так, чтобы буквы, которые мы часто используем, кодировались с помощью наименьшего количества точек и тире.

24 мая 1844 года из Вашингтона в Балтимор было отправлено сообщение с текстом «Чудны дела Твои, Господи». Это стало настоящим прорывом в истории коммуникации.

В 1876 году Александр Белл запатентовал «говорящий телеграф». Нам это изобретение известно как телефон. Белл разработал простой приёмник, который мог превращать электричество в звук. Он представил его на выставке в Филадельфии. Участники выставки могли услышать в трубке телефона монолог «Быть или не быть» из пьесы Уильяма Шекспира. Текст этого монолога читал сам Александр Белл из соседнего помещения.

Удивительно, но тогда телефон назвали просто бесполезной игрушкой. Оценили этот способ коммуникации только со временем.

Интересно, что Александр Белл долго размышлял, как должно звучать приветствие по телефону. Он предлагал использовать слово «Ahoy», которое обозначает «Эй, кто там?». Этим словом пользовались моряки. Но другой изобретатель, Томас Эдисон, настоял, что лучшим вариантом приветствия в начале телефонного разговора будет «Hello», которое в России было переделано в знакомое нам «алло».

Ещё одним прорывом в быстрой передаче сообщений стало радио. Александр Попов проводил различные исследования в области электротехники и магнетизма. Он понял, что может разработать беспроволочную связь. 7 мая 1895 года, на заседании Русского физико-химического общества Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприёмника.

Первая в России радиостанция была создана в Севастополе под руководством Александра Попова. Во время манёвров в сентябре 1899 года с неё была установлена связь с военными кораблями, которые находились в четырнадцати километрах от берега. Место, где находилась эта радиостанция, получило название «Радиогорка».

В конце XIX века никто не мог и представить, что спустя всего несколько десятков лет появится возможность передавать мгновенные сообщения. Развитие компьютерных технологий и появление Интернета позволили людям из очень далёких друг от друга точек планеты обмениваться сообщениями.

Кто знает, может быть пройдёт ещё какое-то время и способы коммуникации станут ещё более совершенными.

Давайте подведём итоги.

Коммуникация – это процесс передачи информации от одного человека к другому с помощью общей системы знаков.

Первобытные люди общались с помощью звуков, мимики и жестов.

Важным средством передачи информации для первобытных людей была наскальная живопись.

Письменность появилась в IV тысячелетии до нашей эры в Южной Месопотамии.

Изучение возможностей электричества позволило учёным и изобретателям разработать новые методы обмена информацией – телеграф, телефон, радио.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

687

687