§7. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ В ДРЕВНОСТИ

Вопросы:

- 1. Охарактеризуйте основные занятия славян. Сравните их с занятиями западноевропейцев в раннее Средневековье.

- 2. Каким образом были взаимосвязаны хозяйственная деятельность и религиозные представления славян? Приведите примеры.

- 3. Расскажите о верованиях восточных славян.

- 4. Что из наследия культуры восточных славян дошло до нашего времени?

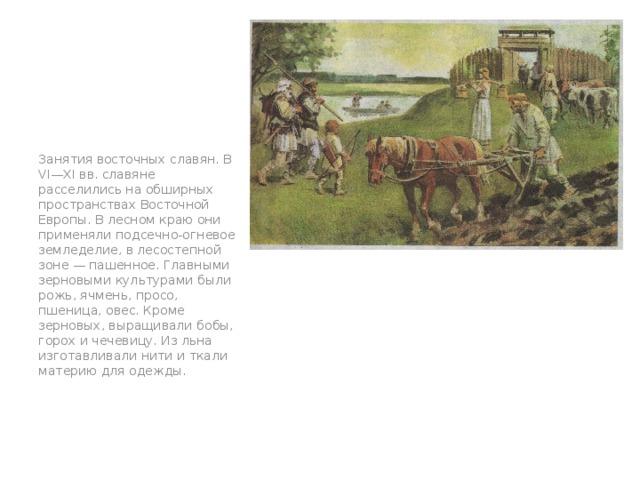

Занятия восточных славян. В VI—XI вв. славяне расселились на обширных пространствах Восточной Европы. В лесном краю они применяли подсечно-огневое земледелие, в лесостепной зоне — пашенное. Главными зерновыми культурами были рожь, ячмень, просо, пшеница, овес. Кроме зерновых, выращивали бобы, горох и чечевицу. Из льна изготавливали нити и ткали материю для одежды.

- пп

Основным строительным материалом у жителей лесной полосы было дерево. Постройки сооружались из бревен, крышу покрывали соломой или камышом. Бревенчатые дома образовывали круг или стояли рядом по одну и другую сторону мощенной бревнами улицы. В таких домах жила большая семья: 2—3 поколения ближайших родственников, которые вели хозяйство совместно.

- рр

В усадьбу, помимо жилых и хозяйственных построек, входили огороды. Здесь хозяйки выращивали репу (заменявшую на столе славян привычную нам картошку), капусту, свеклу, морковь, редьку, чеснок. Сажали плодовые деревья: вишни, яблони. Усадьбу огораживали изгородью. Из дерева изготавливались лодки — однодеревки, домашняя утварь (ведра, лохани, миски, ложки, кадки, лавки) и мебель (столы, скамьи, лежанки).

- аа

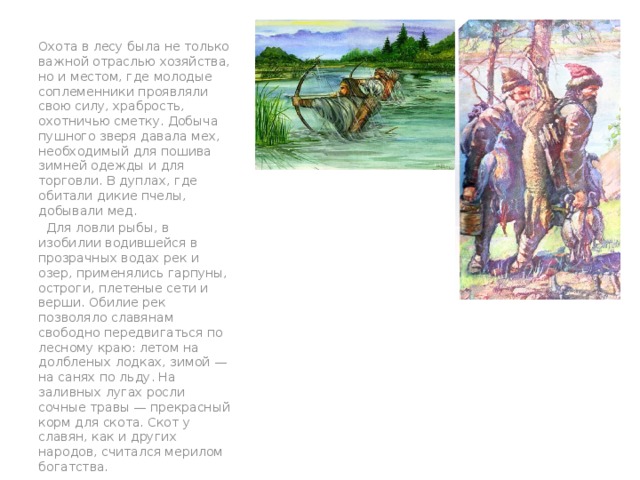

Охота в лесу была не только важной отраслью хозяйства, но и местом, где молодые соплеменники проявляли свою силу, храбрость, охотничью сметку. Добыча пушного зверя давала мех, необходимый для пошива зимней одежды и для торговли. В дуплах, где обитали дикие пчелы, добывали мед.

Для ловли рыбы, в изобилии водившейся в прозрачных водах рек и озер, применялись гарпуны, остроги, плетеные сети и верши. Обилие рек позволяло славянам свободно передвигаться по лесному краю: летом на долбленых лодках, зимой — на санях по льду. На заливных лугах росли сочные травы — прекрасный корм для скота. Скот у славян, как и других народов, считался мерилом богатства.

- вв

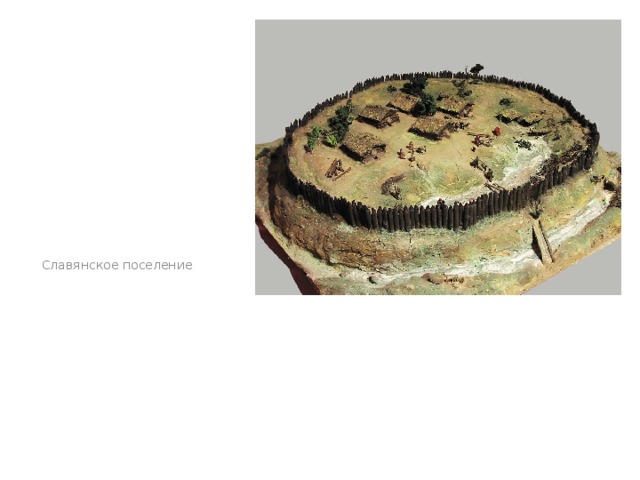

Славянское поселение

- рр

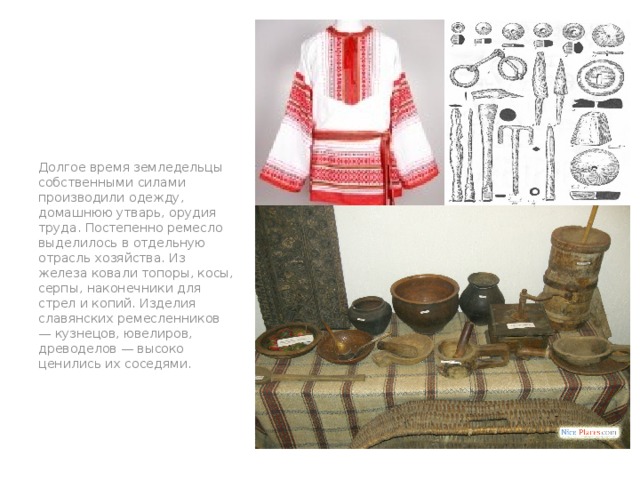

Долгое время земледельцы собственными силами производили одежду, домашнюю утварь, орудия труда. Постепенно ремесло выделилось в отдельную отрасль хозяйства. Из железа ковали топоры, косы, серпы, наконечники для стрел и копий. Изделия славянских ремесленников — кузнецов, ювелиров, древоделов — высоко ценились их соседями.

- пп

Центрами ремесла и торговли, возникавшими в основном на речных берегах, были «грады» — укрепленные племенные центры. Общественный строй. В середине I тыс. н. э. восточные славяне жили родовыми общинами. Общинники совместно владели землей, сообща трудились, вся продукция, созданная ими, была общей и делилась поровну между всеми родичами.

- рр

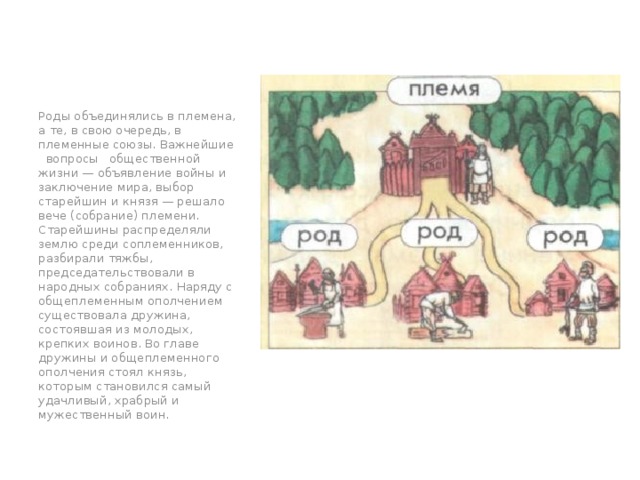

Роды объединялись в племена, а те, в свою очередь, в племенные союзы. Важнейшие вопросы общественной жизни — объявление войны и заключение мира, выбор старейшин и князя — решало вече (собрание) племени. Старейшины распределяли землю среди соплеменников, разбирали тяжбы, председательствовали в народных собраниях. Наряду с общеплеменным ополчением существовала дружина, состоявшая из молодых, крепких воинов. Во главе дружины и общеплеменного ополчения стоял князь, которым становился самый удачливый, храбрый и мужественный воин.

- рр

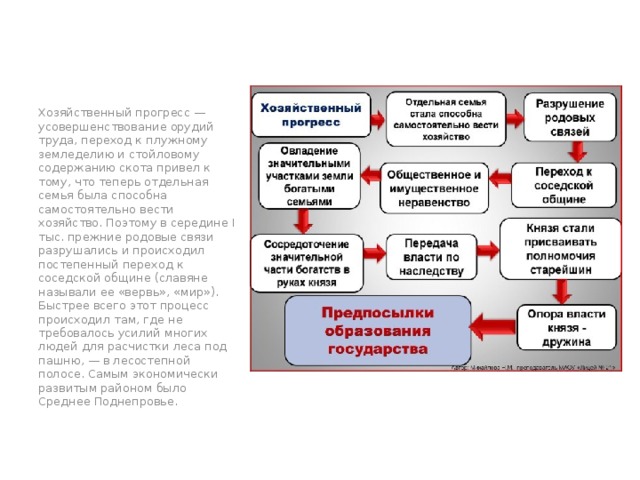

Хозяйственный прогресс — усовершенствование орудий труда, переход к плужному земледелию и стойловому содержанию скота привел к тому, что теперь отдельная семья была способна самостоятельно вести хозяйство. Поэтому в середине I тыс. прежние родовые связи разрушались и происходил постепенный переход к соседской общине (славяне называли ее «вервь», «мир»). Быстрее всего этот процесс происходил там, где не требовалось усилий многих людей для расчистки леса под пашню, — в лесостепной полосе. Самым экономически развитым районом было Среднее Поднепровье.

- тт

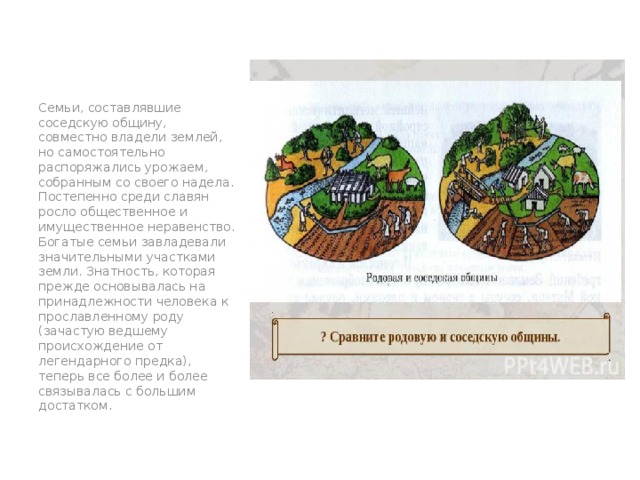

Семьи, составлявшие соседскую общину, совместно владели землей, но самостоятельно распоряжались урожаем, собранным со своего надела. Постепенно среди славян росло общественное и имущественное неравенство. Богатые семьи завладевали значительными участками земли. Знатность, которая прежде основывалась на принадлежности человека к прославленному роду (зачастую ведшему происхождение от легендарного предка), теперь все более и более связывалась с большим достатком.

- тт

Значительную часть богатств (в виде земли, обрабатываемой пленниками, добычи, захваченной во время набегов, и дани, которую отдавали соплеменники в виде платы за защиту от врагов) сосредоточивали в своих руках князья, которые стали передавать свою власть по наследству. Постепенно они стали присваивать себе и полномочия старейшин. Опорой власти князя становилась дружина, члены которой все больше отрывались от своих общин. Так постепенно вызревали социально-экономические предпосылки образования государства.

- пп

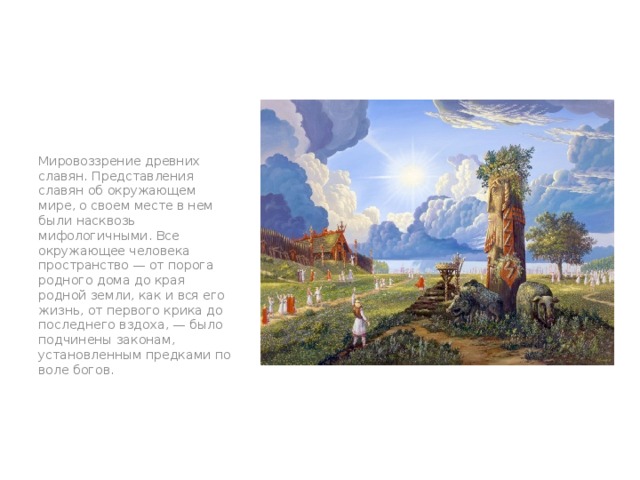

Мировоззрение древних славян. Представления славян об окружающем мире, о своем месте в нем были насквозь мифологичными. Все окружающее человека пространство — от порога родного дома до края родной земли, как и вся его жизнь, от первого крика до последнего вздоха, — было подчинены законам, установленным предками по воле богов.

- пп

Славяне верили, что в момент рождения приоткрывается дверь между миром мертвых и миром живых. Чтобы обезопасить родных от вторжения злобных сил, будущая мать уходила рожать в отдельно стоящее здание — чаще всего баню.

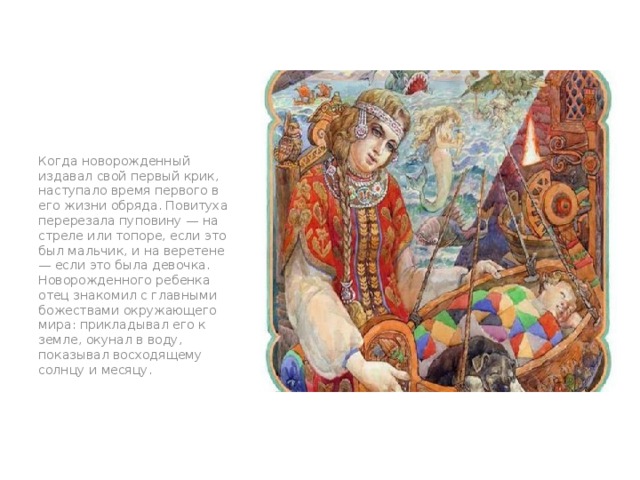

Когда новорожденный издавал свой первый крик, наступало время первого в его жизни обряда. Повитуха перерезала пуповину — на стреле или топоре, если это был мальчик, и на веретене — если это была девочка. Новорожденного ребенка отец знакомил с главными божествами окружающего мира: прикладывал его к земле, окунал в воду, показывал восходящему солнцу и месяцу.

- вв

Первым пространством, которое осваивал маленький человечек, был его родной дом. Здесь ребенок впервые слышал родную речь — обращенные к нему слова любви, сказки и мифы.

- ааа

Здесь в печи горел огонь, обогревавший жилище и оберегавший людей от скверны и нечистой силы. В представлениях славян, огонь был сыном бога неба — Сварога, поэтому пламя домашнего очага считалось у славян священным. Ему во время трапезы посвящался первый и лучший кусок хлеба.

- рр

Гость, обогревшийся у очага, становился для хозяев своим. В доме, как в крепости, славянин уберегался от всех опасностей — шли ли они от недобрых людей или от злых духов. Здесь жил домовой — охранитель очага и покоя. При «суседушке» нельзя было произносить бранных слов и тем более смахивать хлебные крошки на пол. Потребление пищи было священнодейством — слишком тяжелым трудом она доставалась. У славян запрещалось бить кулаком по обеденному столу: он считался божьей ладонью.

- пп

На косяке двери и оконнице вырезали священные изображения, которые должны были отпугивать темные силы. К ним относились символы Перуна — бога грозы, грома и молний и Даждьбога — бога солнца. Считалось, что никакая нечистая сила не могла преодолеть эту преграду. Переступить границу усадьбы и тем более порог дома без приглашения считалось кощунством.

- п

Через 5—6 лет после рождения в жизни славянина наступал новый важный этап.

На мальчика впервые надевали штаны, а на девочку специальную юбку — поневу. Подростка активно приобщали к труду, знакомились с обычаями своего племени. Он молился богам в родовом святилище.

- ее

Обустроенное, очищенное священнодействиями поселение было надежной опорой. Его покой охраняли духи умерших предков, прах которых в специальных корчагах помещался на развилках дорог.

- пп

Расставаясь надолго с родной округой, славянин брал по щепоти земли из-под печки, из-под ворот родного дома, с развилки дорог за околицей. Считалось, что эта унесенная в нагрудном мешочке родная земля отведет несчастья в дальних краях, укажет верный путь назад, к отчему дому, к родному очагу.

- аа

В 14—16 лет происходило следующее важнейшее изменение в жизни — подростки становились взрослыми. Это было тяжелое испытание. Юноши и девушки должны были доказать умение самостоятельно вести хозяйство, переносить боль, продемонстрировать знание всех обычаев.

- тт

Человек, успешно выдержавший этот обряд, становился полноправным членом племени: мог рассчитывать на земельный надел, часть охотничьей или воинской добычи. Теперь совместно с другими взрослыми соплеменниками ему принадлежала вся родная земля, в границах которой древний славянин мог чувствовать себя более или менее защищенным.

- аа

Славянский идол

- аа

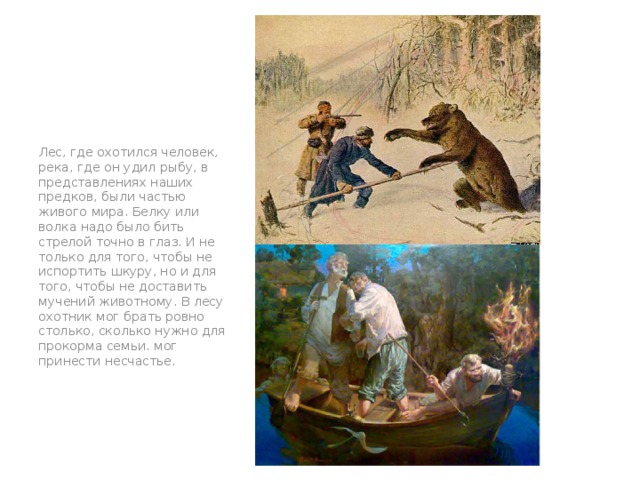

Лес, где охотился человек, река, где он удил рыбу, в представлениях наших предков, были частью живого мира. Белку или волка надо было бить стрелой точно в глаз. И не только для того, чтобы не испортить шкуру, но и для того, чтобы не доставить мучений животному. В лесу охотник мог брать ровно столько, сколько нужно для прокорма семьи. мог принести несчастье.

- тт

Лишнего зверя убивать нельзя, ибо в этом случае недобрый хозяин чащобы — леший, не только уведет с пути охотника лесных зверей и птиц, но и самого заведет в чащу, откуда уже не будет возврата. Нельзя было ловить рыбу больше необходимого — водяной

- рр

Смерть не воспринималась нашими предками как окончание всего. Сгоревший на погребальном костре человек просто переселялся в обитель мертвых. Отсюда он молил светлых богов Сварога, Макошь (Мокошь) о защите соплеменников от чар злобных богов. Славяне верили, что бог Род, принимавший участие в создании Вселенной, посылает с небес на землю души умерших, чтобы они вселились в только что рожденных детей. Поэтому славяне часто давали своим детям имена ушедших в мир мертвых родственников: считалось, что сила и мудрость предков воплотятся в новом, пришедшем в мир живых человеке.

- аа

В нашей современной жизни очень многое напоминает нам о временах восточных славян. Земли, занятые восточными славянами в период освоения ими Восточно-Европейской равнины, составляют территорию центральной части современной России, Украины и Белоруссии. Способы постройки дома, хозяйственные занятия, умения и навыки в течение многих столетий оставались неизменными.

- ии

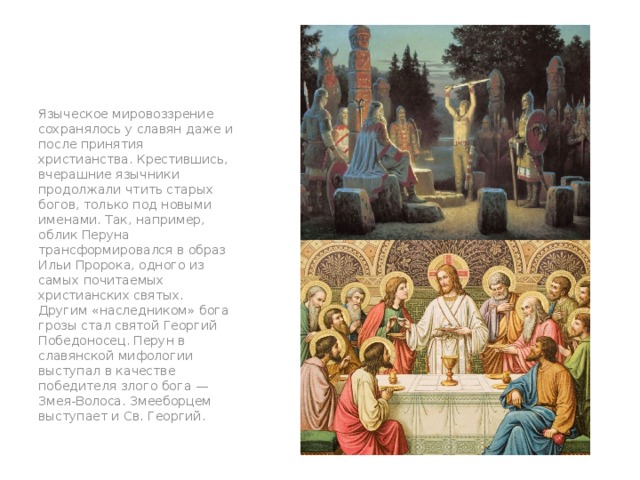

Языческое мировоззрение сохранялось у славян даже и после принятия христианства. Крестившись, вчерашние язычники продолжали чтить старых богов, только под новыми именами. Так, например, облик Перуна трансформировался в образ Ильи Пророка, одного из самых почитаемых христианских святых. Другим «наследником» бога грозы стал святой Георгий Победоносец. Перун в славянской мифологии выступал в качестве победителя злого бога — Змея-Волоса. Змееборцем выступает и Св. Георгий.

- рр

Подведем итоги

В середине и второй половине I тыс. восточные славяне заселили обширные пространства Восточно-Европейской равнины. Приемы хозяйствования, мировоззрение, язык и культура, свойственные восточным славянам, заложили основы российской цивилизации.

- рр

ЗАДАНИЕ

Византийское историческое произведение «Стратегикон» сообщало об обычаях славян: «Племена славян многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относятся ласково и, оказывая им знаки своего расположения, охраняют их. Находящихся у них в плену они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным временем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться там на положении свободных?

- тт

У них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы...

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случающихся с ними опасностей. Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую».

Какие выводы можно сделать о развитии хозяйства и общественном строе восточных славян?

- тт

- Урок №9. Восточные славяне в древности.

- В процессе урока:

- раскрыть хозяйственную деятельность восточных славян на основе сравнительной характеристики с занятиями древних германцев;

- проанализировать процесс распада родоплеменных отношений и складывание предпосылок образования государства у восточных славян;

- отметить взаимосвязь хозяйственной деятельности и религиозных представлений (язычество) славян.

- Средства обучения: учебник §7, историческая карта №6 «Древнерусское государство в IX – XI вв.»

- Рекомендуемые методы и приемы проведения урока: самостоятельная работа учащихся с текстом учебника с последующим обсуждением результатов работы, аналитическая беседа по сравнительной характеристики занятий, общественного строя восточных славян V – VIII вв.

- Рекомендации по проведению урока.

- Вопросы для повторительной беседы:

- Раскройте взаимосвязь влияния природно-географических условий Восточной Европы на хозяйственно-культурные типы.

- Как сказывались природные условия на экономическое развитие народов Восточной Европы?

- Что такое этническая карта? Какие народы размещались на территории Восточной Европы? Как складывались отношения между ними?

- Как вы думаете, почему первые государства в Восточной Европе – Хазарский каганат и Волжская Булгария – возникли на Волге?

- Проследите и покажите по карте пути расселения и размещения восточных славян на территории Восточно-Европейской равнины.

- Последний вопрос повторительной беседы станет логическим переходом к изучению вопросов и проблем новой темы. По своему содержанию данный параграф является смысловым продолжением предыдущей темы урока. Исторический материал параграфа не представляет трудности для его восприятия учащимися, так как он в значительной мере уже знаком десятиклассникам. Поэтому целесообразно предложить школьникам познакомиться с содержанием параграфа в процессе самостоятельной работы. С целью активизации познавательной деятельности учащихся по теме урока является необходимым решение проблемных вопросов и заданий в процессе работы с текстом учебника.

- По первому пункту плана урока «Занятия восточных славян» выполняется задание «Охарактеризуйте основные занятия славян. Сравните их с занятиями западноевропейцев в раннем Средневековье» (см. задание №1, стр. 55). Характеристика занятий западноевропейцев в раннее Средневековье рассматривалось на уроке №4 «Страны Западной Европы в раннее Средневековье» (см. §3, стр. 21). Выполнение задания по сравнительной характеристики занятий восточных славян и западноевропейцев (германцев) не сложно для учащихся, так как оба материала в учебнике описывается даже одинаковыми словами. Сложность может возникнуть у школьников при определении различий. Поэтому во время беседы по результатам выполнения данного задания необходимо обратить их внимание девятиклассников на то, что западноевропейские народы могли напрямую использовать достижения античной цивилизации в области хозяйства (например, двуполье).

- По второму пункту плана урока «Общественный строй» также можно поставить учащимся задание по сравнительной характеристики общественного строя германских племен и восточных славян (см. §3, п. «Варварские королевства») и проследить общий процесс вызревание предпосылок для создания восточнославянского государства – Киевская Русь. В процессе беседы по результатам выполнения данного задания целесообразно использовать для анализа фрагмент документа «Стратегикон» в конце параграфа (см. стр. 55).

- Основным при знакомстве учащихся с материалом учебника о мировоззрении и языческих представлений восточных славян является определение влияния хозяйственной деятельности на религиозные представления. На выполнение этой работы нацелено задание №2 «Каким образом были взаимосвязаны хозяйственная деятельность и религиозные представления славян? Приведите примеры».

- Подумайте! Характеризуя нравы восточных славян, киевский летописец выделяет полян. Они имеют обычаи кроткие и тихие, имеют и брачный обычай. Нравы остальных племен у него описаны чёрными красками; древляне, радимичи, вятичи и северяне убивали друг друга, ели всё нечистое, браков у них не было, но игрища между селами, где молодые люди , сговорившись с девицами, похищали их; держали по две и по три жены. Если кто умрет, творили над ним тризну (торжественное прощание с покойником в виде военного состязания или игры), сжигали труп и, собравши кости, складывали в малый сосуд, который ставили на столбе, на распутье".

- Как составитель летописи характеризует нравы славян-язычников? Почему летописец отрицательно отзывается о других славянских племенах, а защищает полян? С чем это связано?

- Обратите внимание! С точки зрения исторического подхода, религия рассматривается как составная часть развития культуры, на которую влияет хозяйственная деятельность человека. Таким образом, каждой стадии социально-экономического развития общества соответствуют определенные религиозные представления или форма религии. Славяне верили в существ, которые олицетворяли силы природы (язычество). Первоначально славяне поклонялись упырям (вампиры, оборотни) олицетворяющих зло и берегиням – добрые духи. С развитием родового строя и сельского хозяйства развивается языческий культ Рода – божества плодородия. Позже в период образования племенных союзов и выделении знати славяне стали молиться Перуну (бог грозы, войны, оружия) – покровитель князя и дружины; Хорсу и Даждьбогу – божества солнца; Велесу – «скотий бог»; Стрибогу – бог ветра; Семарглу – божество подземного мира и Мокоши – богиня женского начала и ткачества.

- Как менялись языческие представления восточных славян в зависимости от изменений хозяйственной деятельности?

- Задание! Немецкий философ Карл Ясперс (1883-1969) назвал эпоху VIII-III вв. до н.э. от Тихого океана до Атлантики «осевым временем» мировой истории. В этот период духовного брожения совершился переход к этическим основам религий с огромной жаждой спасения и универсальной идеей ценности личности. Именно в это время были заложены основы мировых (прежде всего монотеистических) религий, которые и сегодня определяют жизнь многих людей.

- А к какому «времени», с точки зрения ученого, можно отнести язычество славян? Почему вы так считаете?

- В чем принципиальная особенность языческих религиозных представлений по сравнению с религиозными представлениями мировых религий («религий спасения») христианством и исламом?

- В тексте учебника присутствует фраза: «В нашей современной жизни очень многое напоминает нам о временах восточных славян», но не раскрывается в тексте. Поэтому, опираясь на данное утверждение, целесообразно или заслушать на уроке и обсудить с классом заранее подготовленное сообщение одного из учащихся по теме «Наследие культуры древних славян в современной жизни» (см. вопрос №4, стр. 55), или в ходе обсуждения мировоззрения восточных славян сразу поставить вопрос «Приведите примеры языческих верований, праздников, ритуалов. Какие из них сохранились до нашего времени? Как вы можете это объяснить?»

- Коллективное обсуждение представленных результатов работы по самостоятельной работе с текстом учебника и выполнение заданий и вопросов, а также выводы о восточных славянах в древности, которые будут сделаны в ходе беседы, подведут итог уроку.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Восточные славяне в древности (6.36 MB)

Восточные славяне в древности (6.36 MB)

0

0 1317

1317 34

34 Нравится

0

Нравится

0