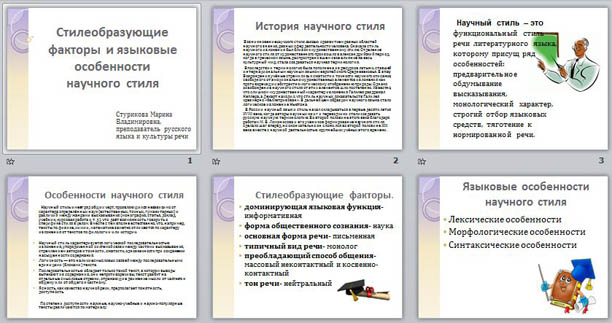

Стилеобразующие факторы и языковые особенности научного стиля

Стурикова Марина Владимировна, преподаватель русского языка и культуры речи

История научного стиля

Возникновение научного стиля связано с развитием разных областей научного знания, разных сфер деятельности человека. Сначала стиль научного изложения был близок к художественному стилю. Отделение научного стиля от художественного произошло в александрийский период, когда в греческом языке, распространившем свое влияние на весь культурный мир, стала создаваться научная терминология.

Впоследствии терминология была пополнена из ресурсов латыни, ставшей интернациональным научным языком европейского Средневековья. В эпоху Возрождения учёные стремились к сжатости и точности научного описания, свободного от эмоционально-художественных элементов изложения как противоречащих абстрактно-логическому отображению природы. Однако освобождение научного стиля от этих элементов шло постепенно. Известно, что слишком «художественный» характер изложения Галилея раздражал Кеплера, а Декарт находил, что стиль научных доказательств Галилея чрезмерно «беллетризован». В дальнейшем образцом научного языка стало логическое изложение Ньютона.

В России научный язык и стиль начал складываться в первые десятилетия XVIII века, когда авторы научных книг и переводчики стали создавать русскую научную терминологию. Во второй половине этого века благодаря работам М. В. Ломоносова и его учеников формирование научного стиля сделало шаг вперёд, но окончательно он сложился во второй половине XIX века вместе с научной деятельностью крупнейших учёных этого времени.

Научный стиль – это функциональный стиль речи литературного языка, которому присущ ряд особенностей: предварительное обдумывание высказывания, монологический характер, строгий отбор языковых средств, тяготение к нормированной речи.

Особенности научного стиля

Научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся независимо от характера определённых наук (естественных, точных, гуманитарных) и различий между жанрами высказывания (монография, статья, доклад, учебник, курсовая работа и т. д.), что даёт возможность говорить о специфике стиля в целом. Вместе с тем вполне естественно, что, например, тексты по физике, химии, математике заметно отличаются по характеру изложения от текстов по филологии или истории.

- Научный стиль характеризуется логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связи между частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении насыщенности содержания.

- Логичность — это наличие смысловых связей между последовательными единицами (блоками) текста.

- Последовательностью обладает только такой текст, в котором выводы вытекают из содержания, они непротиворечивы, текст разбит на отдельные смысловые отрезки, отражающие движение мысли от частного к общему или от общего к частному.

- Ясность, как качество научной речи, предполагает понятность, доступность.

По степени доступности научные, научно-учебные и научно-популярные тексты различаются по материалу.

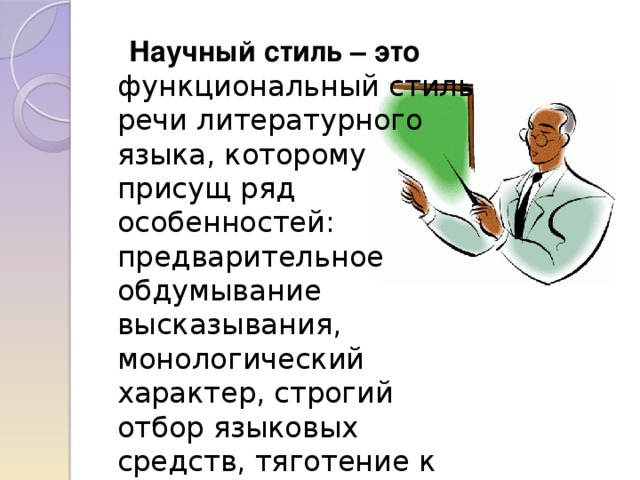

Стилеобразующие факторы .

- доминирующая языковая функция- информативная

- форма общественного сознания- наука

- основная форма речи- письменная

- типичный вид речи- монолог

- преобладающий способ общения- массовый неконтактный и косвенно-контактный

- тон речи- нейтральный

Языковые особенности научного стиля

- Лексические особенности

- Морфологические особенности

- Синтаксические особенности

Лексические особенности

- Употребление слов в их прямом значении;

- Отсутствие образных средств: эпитетов, метафор, художественных сравнений, поэтических символов, гипербол;

- Широкое использование абстрактной лексики и терминов (общенаучных и узкоспециальной лексики), частотность производных с суффиксами -ист (импрессионист), -ость (оседлость), изм- (символизм), -от-а (долгота), -ни-е (клонирование).

Морфологические особенности

- Самую большую частоту употребления имеют существительные, а среди них большинство принадлежит существительным с абстрактным значением, не имеющие формы множественного числа: время, движение, направление и т.п., в том числе отглагольным существительным;

- В научном тексте прилагательных мало, причем многие из них употребляются в составе терминов, имеют точное, узкоспециальное значение; при этом частотность употребления кратких прилагательных в научном стиле в несколько раз выше, чем в других (равен, пропорционален, аналогичен, способен, возможен, характерен);

- Глаголы чаще всего имеют форму настоящего времени (с «вневременным» значением); в научном тексте практически не используются глаголы в 1-м и 2-м лице ед. ч.

Синтаксические особенности

- Употребление сложных предложений, особенно сложноподчиненных;

- Широкое использование вводных слов;

- Использование слов: «данный», «известный», «соответствующий» и др. в качестве средства связи;

- Использования цепочек родительных падежей: «установление зависимости длины волны рентгеновских лучей атома». (Капица);

- Частотность употребления причастных и деепричастных оборотов.

Подстили научного стиля

- Собственно научный (академический)

- Научно-учебный

- Научно-популярный

Собственно научный (академический)

Адресат этого подстиля — учёный, специалист. Целью подстиля можно назвать выявление и описание новых фактов, закономерностей, открытий. Характерен для диссертаций, монографий, авторефератов, научных статей, научных докладов, тезисов, научных рецензий и т. д.

Пример: «Ритмика экспрессивной речи ни в одном языке и ни при каких условиях не может оказаться тождественной ритмической организации нейтральной речи. Увеличение числа пауз и их протяжённости, неустойчивый темп, эмфатические ударения, специфическая сегментация, более контрастная мелодика, удлинение сонантов, шипящих, затянутая выдержка смычки у взрывных, волюнтативная растяжка гласных, влияющие на соотношение длительности ударного и безударного слогов в ритмогруппе, нарушают господствующие в языке ритмические тенденции» (Т. Поплавская)

Научно-учебный

Работы в данном подстиле адресованы будущим специалистам и учащимся с целью обучить чему-либо, описать факты, необходимые для овладения материалом, поэтому факты, изложенные в тексте, и примеры приводятся типовые. Обязательным является описание «от общего к частному», строгая классификация, активное введение и использование специальных терминов. Характерен для учебников, учебных пособий, лекций и т. д.

Пример: «Ботаника — наука о растениях. Название этой науки происходит от греческого слова „ботане“, что значит «зелень, трава, растение». Ботаника изучает жизнь растений, их внутреннее и внешнее строение, распространение растений на поверхности земного шара, взаимосвязь растений с окружающей природой и друг с другом» (В. Корчагина)

Научно-популярный

Этот подстиль используется в аудитории, которая не имеет специальных знаний в какой-либо области. Ю. А. Сорокин указывает, что научно-популярный текст пишется «научно, популярно, художественно», то есть при сохранении характерной для научного текста строгости и чёткости изложения, его особенностью является упрощенный характер изложения и возможное использование эмоционально-экспрессивных средств речи. Целью подстиля является ознакомление с описываемыми явлениями и фактами. Употребление цифр и специальных терминов минимально (каждый из них подробно поясняется). Особенностями подстиля являются относительная лёгкость чтения, использование сравнения с привычными явлениями и предметами, значительные упрощения, рассматривание частных явлений без общего обзора и классификации. Подстиль характерен для научно-популярных журналов и книг, детских энциклопедий, сообщений «научного характера» в СМИ. Это наиболее свободный подстиль, и он может варьироваться от газетных рубрик «историческая/техническая справка» или «это интересно» до научно-популярных книг, близких по формату и содержанию к учебникам (научно-учебному подстилю).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Презентация по русскому языку "Стилеобразующие факторы и языковые особенности научной речи" (0.54 MB)

Презентация по русскому языку "Стилеобразующие факторы и языковые особенности научной речи" (0.54 MB)

0

0 2495

2495 217

217 Нравится

0

Нравится

0