ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«СЛАВЯНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

ДНЕВНИК

по производственной практике за период

с 01.09.2016 по 15.09.2016

Студента(ки) ___4___курса __4 А__группы

Фамилия, имя, отчество студента: Сайгаш Карины Михайловны

Специальность 35.02.05 Агрономия

Наименование практики___ПМ 05 МДК 05.01 Технология ведения сада

полностью согласно учебному плану

Место проведения практики: ОАО «Племзавод «УРОЖАЙ» Каневской район, Краснодарский край, ст. Новоминская, ул. Дружбы 49

Руководитель практики от предприятия: Ганжа Иван Геннадьевич

Руководитель практики от техникума: Акопян Вячеслав Сергеевич

М.П.

Славянск-на-Кубани

Содержание

| 1 | Календарный план прохождения практики…….………………………..

|

|

| 2

3

| Индивидуальное задание…….……………………………………………..

Сведения об организации, в которой студент проходит практику……… |

|

| 4 | Записи о работах, выполненных во время прохождения производственной практики………………………………………………

|

|

| 5 | Результаты производственной практики и предложения о совершенствовании проведения производственной практики на предприятии…………………………………………………………………

|

|

| 6 | Оценка работы студента руководителем практики от предприятия…….

|

|

| 7

8 | Оценка работы студента руководителем практики от техникума………

Аттестационный лист производственной практики (характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики)……………………………………………….

|

|

| Дата выполнения работы | Этапы практики, содержание (вид) выполняемых работ и заданий по программе практики | Подразделение (должность) | Срок выполнения | Подпись руководителя о выполнении задания | |||

| начало | окончание | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||

| 1.09 | Тема 01.1. Инструктаж по безопасности труда, ознакомление с базовым предприятием | студент-практикант | 8:00 | 12:00 |

| ||

| 2.09-3.09 | Тема 01.2. Работа на штатных рабочих местах: мастер сельскохозяйственного производства, рабочего бригады. | рабочий бригады | 8:00 | 12:00 |

| ||

| 5.09-.9.09 | Тема 01.3 Работа в качестве помощника бригадира, звеньевого. | помощник бригадира | 9:00 | 12:00 |

| ||

| 10.09 | Тема 01.4 Производственные экскурсии на предприятия по производству и первичной обработки продукции растениеводства. Заполнение первичной документации | студент-практикант | 8:00 | 12:00 |

| ||

| 11-12.09 | Тема 01.5 Оформление и обобщение материалов практики | студент-практикант | 8:00 | 12:00 |

| ||

|

| Итого: 72 часа |

|

|

|

| ||

Календарный план прохождения практики

Индивидуальное задание

| № п/п | Вопросы и задания | |

| 1 | Обвязка и укрытие декоративных растений | 6 часов |

| 2 | Глубокая культивация почвы сада | 6 часов |

| 3 | Пломбирование дупел, лечение трещин, расколов | 6 часов |

| 4 | Удаление мхов, ветрикуляция, ремонт газона | 6 часов |

| 5 | Посадка, высадка декоративных растений | 6 часов |

| 6 | Сбор, сушка семян декоративных растений | 6 часов |

| 7 | Древесно-кустарниковые растения | 6 часов |

| 8 | Заготовка, сортировка и посадка черенков | 6 часов |

| 9 | Стратификация, посадка семян | 6 часов |

| 10 | Отбор, выкопка и хранение посадочного материала | 6 часов |

| 11 | Окучивание, рыхление, мульчирование почвы | 6 часов |

| 12 | Обрезка деревьев и кустарников | 6 часов |

|

| итого | 72 сача |

|

|

| |

Руководитель практики от техникума_____________________________________ Акопян В.С.

подпись Ф.И. О. руководителя

Руководитель практики от предприятия ____________ Ганжа И.Г.

подпись Ф.И. О. руководителя

Принял к исполнению студент: _______________ Сайгаш К.М.

подпись Ф.И. О. студента

Сведения об организации, в которой студент проходит практику

Название организации ОАО Племзавод «Урожай»

полностью

Организационно-правовая форма ОАО

ОАО, ЗАО, ООО и т.п.

Адрес и телефон организации: Краснодарский край, Каневской район, ст. Новоминская, ул. Дружбы 49

Основные виды деятельности организации: выращивание зерновых и зернробобовых культур

Руководитель организации генеральный директор: Теслик Александр Васильевич

Название подразделения, в котором работает студент: растениеводческое

Руководитель подразделения: главный агроном Ганжа Иван Геннадьевич

Основные виды деятельности подразделения: выращивание зерновых и зернобобовых культур

Краткая характеристика хозяйства

1. Почвенно-климатические условия хозяйства

Кратко описываются:

географическое положение с указанием почвенно-климатической зоны;

природные и климатические условия хозяйства (климат, рельеф, гидрологические условия, характеристика почвообразующих пород);

характеристика почв (физическая, физико-химические свойства, содержание элементов питания, уровень плодородия).

Сведения по этим вопросам даются с точки зрения влияния их на размещение севооборотов и полей, механизацию полевых работ.

Указывается количество отделений, бригад или участков. Приведите примеры севооборотов в хозяйстве (суходольных и рисовых). Так же обязательно приложите к отчету технологические карты возделывания ведущих культур в хозяйстве (3-4 культуры). Проанализируйте технологии этих культур (интенсивные, индустриальные, обычные, применение минимилизации обработки почвы, почвозащитные технологии). В отчете разместите фотографии почвообрабатывающей современной техники, применяемой в хозяйстве с указанием марок и их производительности.

1.Почвенно-климатические условия хозяйства

Располагается в азово-Кубанской низменности на площади 2,5тыс.км2. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января -3,3о С. Годовое количество осадков 603,7 мм. Господствуют ветры восточных и северо-восточных направлений. Времена года резкой смены не имеют. На территории района протекает 6 речек- Албаши, Мигуты, Челбас, Бейсужек, Сухие Челбасы, Средние Челбасы, общей протяженностью 213 км. Почвенный покров Каневского района и частности хозяйства представлен в основном черноземом карбонатным слабогумусным сверхмощным (82,5% всех земель района).

2. Производственная характеристика хозяйства

ЗАО «Племзавод «Урожай»

Нынешней осенью акционерному обществу племзаводу «Урожай» исполняется 78 лет. Располагается хозяйство на землях станицы Новоминской, на большей ее половине, занимая площадь сельскохозяйственных угодий почти двадцать тысяч гектаров.

После Великой Октябрьской социалистической революции, которую наши казаки приняли настороженно и неоднозначно, на территории Новоминской начали создаваться коммуны, артели и другие различные товарищества по совместной обработке земли. Поворотным пунктом при становлении колхозов явился 15-й съезд ВКП(б), который проходил в 1927 году. Этим съездом был принят план коллективизации, в силу которого в конце 1929 года и в начале 30-х годов в деревне был создан новый строй.

Уже тогда в советских людях было сильно развито чувство ответственности и коллективизма. Случалось, что техника находилась далеко от станции, но трактористы ходили при надобности пешком туда и обратно. Весьма редки были случаи, чтобы кто-то не явился на работу по собственной вине. Все знали, что их ждут и не подводили товарищей.

В 1932 году в расположение Новоминской МТС поступили пять автомобилей, но их не распределили по отрядам, как многие ожидали. Чтобы получить грузовик, надо было добиться звания ударной бригады.

Большой переворот в жизни новоминских станичников произвели комбайны. Их в 1934 году МТС получила 10 штук. Комбайнеры считались исключительными личностями. Им предоставляли все. На питание выделяли мед, мясо, молоко, за работу платили деньги, в то время как остальным категориям рабочих начислялись трудодни. Но было бы неправильно сказать, что комбайнеры вели, праздную жизнь. Они работали почти круглые сутки до самой зимы. Для этого пшеницу косили и скирдовали, а потом пропускали через молотильный аппарат комбайнов. Только заканчивалась одна жатва, начиналась другая.

С годами МТС как самостоятельные организации изжили себя, но они сыграли важнейшую роль в подъеме сельского хозяйства страны, создали необходимую основу для дальнейшего развития колхозного строя.

Как известно, проведению сплошной коллективизации 1929 года предшествовала организация землеустройства. Все земельные угодья были разбиты на 15 участков, где было определено место для поселения хутора (отрубов). Введен шестипольный севооборот по всему участку. Началось раскулачивание зажиточных крестьян и выселение за пределы края в районы Севера. Коллективизация проводилась разными методами: разъяснение о преимуществе коллективного хозяйства, о внедрении техники в сельском хозяйстве. Кто не реагировал на агитацию, тому грозили выселением, дополнительной сдачей зерна государству, покупкой займа, некоторых заманивали укреплением крестьянского хозяйства.

Но все же правдами и неправдами сплошной всестаничный колхоз был организован. На участках были назначены их заведующие. Внутри же участка организованы бригады и звенья. Конец 1929 года и весна 1930-го – начало совместного коллективного труда новоминчан. Они с большим энтузиазмом провели весенний сев и уход, пример в этом деле подавала молодежь. В дальнейшем трудовая инициатива стала снижаться: молодежь начали требовать на стройки первой пятилетки, положение в колхозе год от года ухудшалось. Выдали зерно на выхододни, а потом приказали вернуть обратно. Это послужило окончательному развалу дисциплины. Поэтому осенью 1931 года пришлось провести разукрупнение. Колхоз «Коммунар» был разбит на 8 (восемь) колхозов: «Коммунар», «Пятилетка», «Труд», «Май», им. Литвинова, им. Блюхера, «Осовиахим» (ОСО), «Большевик».

Для укрупнения руководящих кадров на селе крайком партии ВКП(б) прислал группу активистов в Новоминскую. Они, в основном и стали председателями колхозов: Зубарь Александр Прокофьевич, Гуляев Демьян Филиппович, Криворак Евстафий Емельянович, Зубков Федот Денисович, Матросов Иван Максимович и другие.

Все они были присланы из Ростовской области. Ожидаемых результатов в организации работы в колхозах не добились. Наверное потому, что не имели постоянного места работы, их перемещали из одного колхоза в другой. Может, это и явилось причиной трагедии- голода 1933 года. Из числа местных жителей в руководстве колхозов были единицы, это: Дурмачев Кузьма Максимович и Ивашина Дмитрий Васильевич.

Необоснованно не доверяли местным хлеборобам возглавлять колхозы, а ведь среди них было немало способных и грамотных руководителей.

Итак, финал: колхозы были развалены, наступил страшный год 1933 года, который унес тысячи неповинных людей, в основном детей, стариков и женщин. Выжили случайные и те, кто был ближе к продовольствию, к зерну. Виновниками этой трагедии были не только высшие органы власти, но и на местах отдельные руководители, председатели колхозов, бригадиры и малые чиновники, бездушно относившиеся к людям, находившимся на грани смерти. Были случаи, когда не выдавали кусок заработанного хлеба, за малую провинность лишали человека питания, оставляя его на голодную смерть.

Осенью 1934 года новоминские колхозы пережили второе разрушение. Из колхоза «Коммунар» выделился еще один колхоз «Ударник», из колхоза «Май» — колхоз «Урожай», часть земель колхоза им. Литвинова передали вновь созданному хозяйству «Соцземледелие».

Колхоз имени Литвинова переименовали в колхоз имени Чапаева. Из колхоза имени Блюхера выделился колхоз «Прогресс». Колхоз имени Блюхера переименовании в колхоз имени С.М.Кирова.

В результате новых реорганизаций в станице Новоминской Новоминского района образовалось 14 колхозов:

колхоз «Коммунар» — председатель Любарец Аркадий Иванович,

«2-я Пятилетка» — Дурмачев Кузьма Максимович,

«Ударник» — Гуляев Демьян Филиппович,

«Труд» — Сайгаш Мина Григорьевич,

«Май» — Волков Прокофий Герасимович,

«Урожай» — Ивашина Дмитрий Васильевич,

им.Чапаева – Матросов Иван Максимович,

«Соцземледелие» — Кравченко Михаил Тимофеевич,

«Прогресс» — Анкуда Лев Львович,

им. Кирова – Нефедов Трофим Никифорович,

«Осоавиахим» — Татаринцев Иван Афанасьевич,

им. Димитрова – Ященко Григорий Григорьевич,

«Большевик» — Криворак Евстафий Емельянович,

«Реконструктор» — Бардышев Андрей Саввич.

Уже перед самой Великой Отечественной войной в результате улучшения организации труда был получен высокий урожай зерна. На руководящих должностях работали толковые руководители из числа местных кадров.

Помимо семидесятивосьмилетия, трудовой коллектив имеет право отметить в нынешнем году еще одно событие: в 1939 году после многочисленных укрупнений и разукрупнений, разного рода реорганизаций, хозяйству присвоили наименование – колхоз имени Сергея Мироновича Кирова. До этого мы три года назывались колхозом им. Маршала Блюхера. Прославленный герой гражданской войны Василий Константинович Блюхер был незаконно репрессирован, оклеветан и погиб в сталинских застенках: его расстреляли 11 ноября 1938 года.

Когда стало известно об этом, было рекомендовано переименовать колхоз. На собрании колхозников в 1939 году кто-то предложил назвать именем Кирова и все единодушно поддержали.

Активное строительство колхозного строя было остановлено началом Великой Отечественной войны.

В 1963 году в нашей станице осталось два колхоза: «Коммунар» и имени С.М. Кирова. Руководителем последнего избрали бывшего директора Стародеревянковского СПТУ тридцатипятилетнего Ивана Николаевича Переверзева. С его приходом коллектив добился многого: освоил на большой площади поливное земледелие, высокой урожайности сельскохозяйственных культур, отменной продуктивности ферм, солидных артельных доходов, хорошей организации труда. Изменился нравственный настрой в колхозе, преобразовались и краше стали улицы и площади станицы, появились парки, благоустроеннее стали выглядеть полевые станы бригад и ферм.

Благодаря настойчивой борьбе кировцев за высокую культуру земледелия, за научные методы работы, в 1967 году с каждого гектара было получено: зерновых – 28,7 центнера, подсолнечника – 22,7, сахарной свеклы – 326 центнеров. Росла экономика хозяйства. Появились многоэтажные жилые дома с благоустроенными квартирами.

В 1976 году за образцовое выполнение государственных планов продажи сельскохозяйственной продукции и активное строительство объектов социально-культурного назначения руководителю коллектива – Ивану Николаевичу Переверзеву было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Это была оценка деятельности всего двухтысячного коллектива, который смело и решительно взялся за преобразование деревни.

Хозяйство располагает ныне масштабной социально-культурной базой, которая служит интересам всего населения станицы Новоминской. Построен в станице Дворец культуры на 650 мест, детская музыкальная школу на 250 учащихся, стадион на 2 тысячи зрителей, Дворец спорта с плавательным бассейном, Дворец торжественных обрядов, парк культуры и отдыха, сквер, зооуголок, розарий, пионерский лагерь, 3 детских садика, краеведческий музей, жилищно-коммунальную организацию, Дом ветеранов, редакцию местного радиовещания, выпускаем многотиражную газету «Кировец», шефствуем над средними школами № 35 и № 32 и другими школами.

А вот другие данные, характеризующие уже материально-техническое благополучие:

земельных угодий в ЗАО «Племзавод «Урожай»– 15657 га,

из них пашни – 15086 га,

количество трудоспособных – 1215 человек,

пенсионеров – 1050 человек,

поливных участков – 620 га,

тракторов – 250, из них – 50 прошлого и нынешнего года выпуска

комбайнов – 65, из них – 7 зерновых и 2 свекловичных комбайнов импорного производства

автомашин – 162, из них 10 – новейших КАМАЗов.

крупного рогатого скота – 5100 голов,

из них коров – 2000,

свиней – 13000 голов и т.д.

Объемы производства сельскохозяйственной продукции и ее реализация превышает уровень доперестроечного периода и имеют тенденцию к росту. Хозяйству присвоено звание племзавод по разведению красно-пестрой голштинской породы коров. Акционерное общество «Племзавод «Урожай» в числе лучших сельскохозяйственных предприятий страны, куда вошли хозяйства с высокими экономическими показателями.

В 1960 году колхоз имени Чапаева принял Переверзев Иван Николаевич.

В 1963 году после тяжелой болезни скончался председатель колхоза имени Кирова Мартынович Валентин Михайлович. Через месяц после его смерти по настоянию первого секретаря Каневского РК КПСС Колесникова Алексея Самойловича колхозы имени Кирова и имени Чапаева были объединены в один колхоз – имени С.М.Кирова. Председателем правления был избран Переверзев Иван Николаевич.

В 1979 году в станицу пришел сетевой газ. Как в свое время легендарный Прометей принес Огонь человечеству, так в те далекие годы Иван Николаевич Переверзев добился в Москве проведения газопровода в нашу станицу.

В 1981 году колхоз имени Кирова на свои средства построил новую среднюю школу № 35. А десятью годами позже вошел в эксплуатацию построенный также за свой счет Дворец спорта с плавательным бассейном.

В июне 1982 года по рекомендации краевых органов Иван Николаевич Переверзев был назначен директором Северо-Кавказского научно-исследовательского зонального института садоводсива и виноградарства. Его на руководящем посту сменил Владимир Александрович Мурый.

В 1985 году два наших земляка: генерал-лейтенант войск связи Якименко Иван Тихонович и генерал-лейтенант артиллерии Чуев Юрий Васильевич стали Лауреатами Государственной премии СССР.

23 апреля 1988 года состоялся торжественный митинг по случаю открытия нашего Дворца торжественных обрядов.

В 1991 году сельскохозяйственное предприятие имени С.М.Кирова перешло на новую форму хозяйствования: стало акционерным обществом «Урожай».

В 1992 году 27 июня на Новоминскую обрушился страшный град с голубиное яйцо, а в отдельных местах – с куриное. Для ликвидации последствий пятнадцатиминутного града в нашей станице затрачено 120 тысяч листов шифера (60 железнодорожных вагонов), 16 тысяч квадратных метров стекла, 30 тысяч кирпича для ремонта дымоходов, два вагона цемента и многое другое. Невозможно было подсчитать ущерб, нанесенный промышленным зданиям и посевам.

2 февраля 1995 года на отчетно-выборном собрании акционеров Генеральным директором нашего хозяйства был избран сорокапятилетний Горбанько Иван Николаевич. Ныне он – Герой Труда Кубани, депутат Законодательного Собрания края, Заслуженный работник сельского хозяйства России.

9 апреля 1997 года Министр сельского хозяйства России Хлыстун подписал Приказ о присвоении хозяйству звания «Племзавод».

Закрытое акционерное общество «Племзавод «Урожай» входит в число 300 наиболее крупных и эффективно работающих хозяйств России, занимает 70-ю позицию в стране, 13-ю – по Краснодарскому краю, 3-е место — в Каневском районе.

Основные виды и валовые объемы производимой продукции в среднем за последние годы:

зерновые – 42 тысячи тонн

в т.ч.пшеница – 28 тысяч тонн

подсолнечник – 4 тысячи тонн

сахарная свекла – 75 тысяч тонн

плоды – 2 тысячи тонн

овощи – 2,5 тысячи тонн

картофель – 400 тонн

сено – 7 тысяч тонн

силос – 30 тысяч тонн

мясо – 1600 тонн

молоко – 12 тысяч тонн.

Хозяйство является рентабельным предприятием, не имеет задолженности перед республиканским и краевым фондами.

Записи о работах, выполненных во время прохождения производственной практики

| Дата | Краткое содержание выполненных работ и указания руководителя практики

| Оценка и замечания руководителя |

| 1 | 2 | 3 |

| 1.09 | При решении вопроса о целесообразности посадки определенного растения и необходимости его укрытия нужно учитывать не только его зимостойкость, но и способность к восстановлению после неудачной зимовки, к цветению в текущем году. Например, розы – одни из наиболее теплолюбивых растений, которые массово выращиваются на Северо-Западе, ценны именно тем, что даже при гибели надземной части хорошо отрастают и цветут в этом же году. При решении вопроса о том, что и как укрывать, нужно помнить следующее: 1. Растения – не теплокровные существа, и «одевать» их бесполезно. Тепло зимой поступает только от земли и, чтобы повысить температуру в укрытии, нужно уменьшить потерю тепла с помощью теплоизолирующих материалов. Чем больше укрываемая площадь и ниже укрытие, тем оно теплее. Укрытие достаточно высоких кустов в вертикальном положении без пригибания, применение различных чехлов, обматывание растений прямо на опоре, например, плетистых роз, может защитить от ожога, ветра, но не от холода. 2. Основным теплоизолирующим материалом в наших условиях является снег. Если бы всю зиму лежал рыхлый слой снега, большинство выращиваемых у нас растений могло бы зимовать без укрытия. Все укрытия нужно делать так, чтобы они равномерно укрывались снегом, а, значит, они не должны быть слишком высокими, не должны иметь козырьков, препятствующих укрытию земли снегом. 3. Хорошо сохраняют тепло материалы, содержащие воздух. Укрытия должны содержать воздушные прослойки, утепляющие материалы должны быть рыхлыми. 4. Основная причина гибели растений в укрытиях – развитие болезней в условиях повышенной сырости. Поэтому нужно бороться с инфекцией на укрываемых растениях, делать укрытия более сухими, обязательно предусматривать их проветривание поздней осенью и весной, не допускать затекания воды в укрытия.

|

|

| 2.09 | Глубина главной пахоты в садах должна обуславливаться на различных местах относительно породы, подвоя и возраста деревьев. Значит, при посадке разных пород на одном и том же огородном участке глубину вспашки определяется породой и подвоем, у которых самая поверхностная корневая система. Для данного необходимо 1 раз в 3…5 лет производить контрольные раскопки грунта по периферии кроны до глубины расположения корней толще 8…10 миллиметров либо вскрыть полосу грунта шириной 30…50 сантиметров, начав от штамба и продвигаясь до середины междурядья. Данная работа способствует плодоводу установить точную глубину вспашки на любом участке сада. Известно, что при более глубоком расположении корневой системы, плодовое дерево даёт наиболее изобильные урожаи, чем дерево, размещение корней которого, находятся на меньшей глубине. Наилучшей корневой системой плодовых пород является та, которая располагается однородно по кругу, на большую глубину и достаточно широко. Она получает питание из наибольшего объёма грунта, а также является засухо- и морозоустойчивее.

|

|

| 3.09 | Главное в лечении дупел — строгое соблюдение последовательности операций. Сначала тщательно очищают дупло от гнилой древесины до здоровой части садовым ножом или стамеской, соблюдая осторожность. Затем обязательно дезинфицируют очищенное дупло 5-процентным раствором железного купороса. Когда дупло подсохнет, берут одну часть цемента и три части песка, добавляют немного воды и 30 г натуральной олифы и смесь перемешивают до консистенции густой сметаны. Пломба не должна выступать через край дупла. Его края зачищают садовым ножом. Простейшая поверхностная рана, вызванная ударом чего-либо о ствол дерева, может послужить причиной его болезни, а то и гибели. Поэтому ценному для нас дереву нужно помочь вылечиться. Вначале рану необходимо очистить от грязи - щеткой или скребком. Затем уничтожить болезнетворные грибки и микробы. Для дезинфекции используют свежеприготовленный 5% раствор медного купороса, а через несколько часов, как только поверхность раны подсохнет, применяют для дальнейшей дезинфекции 10% раствор садовой карболки с водой. Затем рану замажте садовым варом, чистой льняной олифой, живицей или 15%-20% раствором карболки. |

|

| 5.9 | Вертикуляция – это единственное решение в данной ситуации. Вертикуляция включает в себя такие процедуры как аэрация и скарификация. Рассмотрим все три процедуры подробнее: Аэрация. В течение данной процедуры необходимо прорезать дерн при помощи граблей с острыми зубьями, или при помощи вертикуттера. Глубина прорези разниться от трех до семи сантиметров. Скарификация. Данная процедура заключается в удалении мха, сорняков и прочих органических остатков (их еще называют войлоком). Благодаря скарификации почва лучше обогащается воздухом, водой и питательными минералами Вертикуляция. Данная процедура частично вредит газону, однако без неё трава не восстановится. Положительный эффект вертикуляции можно заметить уже через пару недель. Трава намного активнее кустится, а поверхность покрова гуще и с более сочными цветами. Помните, что мох и сорняки растут незаметно, так что вертикуляция также применима и в качестве профилактической процедуры здорового газона. Важно знать: по участку после вертикуляции не ходить! Аэрация газона будет значительно эффективнее, если провести ее в июне, после двух, а то и трех стрижек. Очень важно, чтобы газон был подстрижен. Глубокая проколка дрена не должна проходить в сухое время, по той причине, что грунт слишком твердый и плотный.

|

|

| 6.09 | Если растение с голыми корнями не может сразу быть высажено в грунт, следует временно прикопать его, чтобы избежать усыхания и порчи корней. Вкратце:

|

|

| 7.09 | Заготовка семян декоративных растений начинается со сбора и обработки шишек и плодов, которые к этому времени приобретают характерные признаки: изменяется окраска, механическая прочность, влажность, растрескивается околоплодник. Плоды бывают сухие и сочные, односемянные и многосемянные, раскрывающиеся и нераскрывающиеся. Для сбора плодов с деревьев могут использоваться телескопические гидроподъемники АПГ-12, МШТС-2А, ТВ-26 и др. Они поднимают в крону дерева двух человек на высоту 26 м. Для сбора плодов методом стряхивания может применяться вибрационная машина МСО-0,4. Полнота сбора плодов — 84—100%. Время стряхивания с одного дерева — 15—20 с. Для ускорения сбора плодов с небольших по размеру растений их стряхивают на разостланные пологи или на поверхность почвы с последующим сметанием в кучи. Иногда заготовку производят путем сбора опавших плодов под кроной дерева (плоды дуба, ореха, каштана, яблони, груши, липы, клена и др.). Собранное семенное сырье, сразу же очищенное от случайного мусора, поступает на переработку. Тара для сбора и хранения семенного сырья должна быть удобной для переноски и погрузки, хорошо проветриваемой. До переработки семенное сырье необходимо хранить под навесом. Его рассыпают тонким слоем (до 10—15 см) и периодически перелопачивают для просушки. Для получения семян из шишек хвойных пород используют стационарные и передвижные шишкосушилки производительностью 100—180 кг семян в сутки. Под влиянием повышенной температуры чешуйки шишек изгибаются, вследствие чего шишки раскрываются. Измельченные семена обескрыливают и сортируют на специальных машинах ОВС-2, ЛПС-2, ВЛС-2. Небольшие партии перетирают вручную в мешках, а очищают при помощи сит, решет и веялок. Для получения семян из сочных плодов необходимо сразу же или по возможности в минимально короткие сроки отделить мякоть плодов. Нельзя допускать самосогревания, брожения и загнивания плодов. Иногда семена могут быть получены с одновременным получением соков, но обязательно без тепловой обработки.

|

|

| 8.09 | К древесно-кустарниковым растениям, используемым в озеленении городов и населенных пунктов, относятся деревья, кустарники и вьющиеся растения. Важнейшими декоративными признаками деревьев и кустарников являются их величина, форма кроны, окраска. Эти качества являются биологическими признаками и определяются наследственностью. В определенной мере они зависят от условий среды и изменяются с возрастом. Деревья первой величины достигают более 20 м. К ним относятся ель обыкновенная, лиственница сибирская, пихта кавказская, сосна обыкновенная, береза бородавчатая, дуб черешчатый, ива белая, клен остролистный, липа крупно- и мелколистная, ольха черная, тополь белый, черный, ясень обыкновенный.

|

|

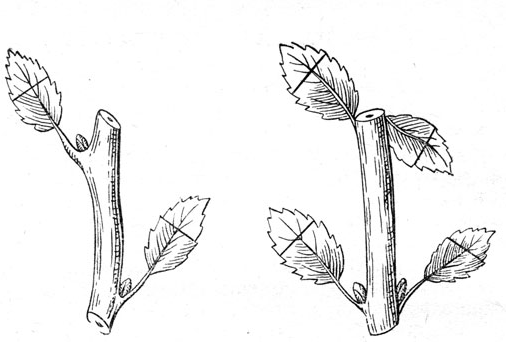

| 9.09 | Черенок - это часть стебля, корня или листа, которая после полного отделения от материнского организма при создании благоприятных условий развивается в самостоятельное растение. В зависимости от того, из каких вегетативных органов заготавливаются черенки, их разделяют на стеблевые, или побеговые, корневые и листовые. Древесные растения размножаются в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Стеблевые черенки бывают двух видов: с листьями - зеленые (летние) неодревесневшие, заготавливаемые в период вегетации, и без листьев (зимние), одревесневшие. Зелеными черенками хорошо размножаются почти все кустарниковые, особенно вьющиеся розы, сирень, форзиция, гортензия, глициния, чубушник, буксус, тамарикс, актинидия, бирючина, жимолость, бульденеж, акация желтая, а также многие деревья - садовые формы ивы, катальпы, гледичии, тополя, ясеня, клена ясенелистного, клена серебристого и др. Для заготовки зеленых черенков сначала срезают развитые побеги текущего года в состоянии начавшегося одревеснения, с зеленой корой (с живым эпидермисом) и сразу же опускают их нижними концами в воду, а затем переносят на место резки черенков. Побеги срезают утром, когда тургор клеток в листьях и побегах максимальный. Зеленые черенки нарезают длиной, равной одному - двум междоузлиям (2-5 см), остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы (рис. 1). Верхний срез делают над почкой, ближе к ней, нижний на 3 мм ниже ее основания, под листовой подушкой, наискось, чтобы подушка оставалась на противоположной срезу стороне. Верхний и нижний листы оставляют, но при очень крупных листьях для уменьшения транспирации может быть удалена 1/2-1/3 часть листовой пластинки. Оставленные листья за счет пластических веществ, вырабатываемых в их, способствуют корнеобразованию и укоренению черенков. Нарезанные черенки складывают в ведре, хорошо опрыскивают водой, накрывают мокрой тряпкой и переносят для посадки на укоренение. Для посадки зеленых черенков используют холодные парники или стеллажи в оранжерее. Глубину парников делают 30-35 см. На дно насыпают слой хорошей дерновой земли в смеси с песком толщиной 10- 15 см, а сверху - слой крупнозернистого, хорошо промытого леска толщиной 3-5 см. Для посадки черенков можно использовать теплые парники из-под цветочной или овощной рассады. В этом случае необходимо плотно подогнать рамы к коробкам парника и уложить по бортам войлок на горячей смоле.

Высаживают черенки рядами на глубину 1-1,5 см под деревянный колышек, расстояние между рядами принимают 6-10 см, а в рядах - 4-5 см, при этом плотно обжимают субстрат вокруг черенка, оставляя на поверхности почвы нижний его листок. После посадки черенки поливают через мелкое сито, накрывают рамой и затеняют матами. В период укоренения рамы открывают для полива - 2-4 раза в день (в солнечную погоду чаще, в пасмурную реже). Оптимальная температура для хорошего укоренения большинства древесных пород 20-25° С. Через 8-12 дней после посадки происходит образование каллюса и укоренение. Каллюс - это опухолевидное разрастание на поверхности среза в результате деления и роста живых клеток - камбия - и прилегающих к нему луба и древесины. Образуется каллюс под субериновой пленкой, которая представляет собой затвердевший сок, выделившийся из разрушенных при срезе клеток черенка. Эта пленка предохраняет черенок от загнивания. Для образования пленки, а, следовательно, и каллюса, нужен свежий воздух, который пропускает субстрат.

|

|

| 10.09 | Стратификация - один из способов подготовки семян к прорастанию. Дословно этот термин означает переслаивание. На практике семена переслаивают влажным субстратом (песком, торфом, мхом, ватой) и некоторое время хранят при определенных температурных условиях. Различают три основных вида стратификации: холодную, тёплую и комбинированную. Последний вариант используют для трудно прорастающих семян (боярышник и др.). В этом случае на семена во влажном субстрате попеременно воздействуют холодной и тёплой температурой. Режим стратификации зависит от вида растения. Обычно на пакетике с семенами указано, что требуется стратификация, но нет более подробной информации. Для большинства культур применяют холодную стратификацию, поэтому следует считать, что температура содержания семян - от нуля до +4С. Продолжительность хранения - 2-4 месяца - это процесс длительный. Чтобы закончить его к моменту посева, стратификацию некоторых семян нужно начинать уже сейчас.

|

|

| 12.09 | Семена, предназначенные для посева, должны быть очищены от посторонних примесей, от мякоти плода и не иметь плесени. Семена надо предварительно промыть, просушить в тени и хранить до посева в сухом месте. |

|

| 13.09 | Выкопка. Посадочный материал выкапывают чаще всего весной до начала вегетации растений. Посадочный материал многих лиственных пород, особенно плодовых, выкапывают часто осенью после одревеснения побегов и прекращения вегетации растений. Осенью выкапывают посадочный материал хвойных пород только в районах с малоснежными зимами и сильными ветрами, где возникает опасность зимнего иссушения сеянцев. В этом случае необходимо организовывать зимнее хранение сеянцев до весны в специальных хранилищах. Выкапывают сеянцы и саженцы специальными выкопочными машинами и орудиями: выкопочной скобой НВС-1,2, копачом сеянцев КСШ-0,5, выкопочной машиной ВМ-1,25, выкопочно-выборочными машинами ВВМ-1 и АВС-0,5, выкопочным плугом ВПН-2. Выкопанный и отсортированный посадочный материал увязывают в пучки: сеянцы при высоте стволиков до 40 см - по 100 шт., более 40 см - по 50 шт.; саженцы - по 50, 25 и 10 шт. в каждом пучке, в зависимости от размера, чтобы масса пучка не превышала 10 кг. Пучки сеянцев и саженцев сразу же прикапывают во влажную почву, укладывают в ящики или упаковывают в тюки. При прикопке сеянцев на осенне-зимнее хранение или для использования в своем хозяйстве сеянцы в пучки не связывают. К пучкам или группе одинаковых пучков прикрепляют этикетки, в которых указывают: наименование породы, возраст, количество сеянцев, номер партии и дату выкопки. Причем партией считают любое количество сеянцев данной породы одного возраста и происхождения, выращенное в одинаковых условиях и оформленное одним документом о качестве – паспортом.. В паспорте приведены показатели качества посадочного материала: происхождение семян, из которых выращен посадочный материал, и основные условия выращивания сеянцев или саженцев в питомнике. Окучивание — техника в сельском хозяйстве и садоводстве, заключающаяся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным её рыхлением. Окучивание является экологически чистой альтернативой использования гербицидов в сельском хозяйстве, которое предусматривает борьбу с сорняками во все периоды выращивания культурных растений. Существуют два способа выполнения окучивания: ручной — выполняется человеком при помощи мотыги или тяпки, механизированный -выполняется трактором или культиватором при помощи окучника. Рыхление - это мелкая обработка, увеличивающая доступ воздуха в почву. Пласты земли при этом не переворачивают. Мульчирование — это покрытие почвы под плодовыми деревьями или овощными растениями защитным слоем. Мульчировать можно также почву между грядками или рядами овощей. В качестве мульчи используют различные материалы. В природе под деревьями и кустарниками всегда находится слой опавшей листвы, хвои, отмершие остатки растений. Этот органический слой защищает почву от размывания, пересыхания, выветривания. Мульчирование оказывает аналогичные эффекты. Одновременно оно обогащает почву органическими веществами и способствует развитию корневой системы растений. Мульчирование предотвращает образование на поверхности почвы корки, уменьшает рост сорняков. Соответственно сокращается число поливов и отсутствует необходимость заниматься регулярной прополкой. Под слоем мульчи земля легче дышит. Особенно это относится к глинистым почвам, так как мульча не пропускает солнечных лучей и не допускает затвердевания земли. Под слоем мульчи активно размножаются почвенные бактерии. Мульча является для многих из них дополнительным источником питательных веществ. Под мульчей хорошо размножаются дождевые черви и мелкие животные, которые способствуют улучшению структуры почвы. Летом слой зеленой мульчи легко и быстро перерабатывают микроорганизмы. В связи с этим, мульчу необходимо периодически подсыпать. Под слоем мульчи поддерживаются оптимальные для растений температура и влажность почвы. Перепады температуры почвы происходят менее резко. Это положительно сказывается на обмене веществ в растениях. Наибольший эффект от мульчирования наблюдается в районах с засушливой погодой, так как мульча предотвращает испарение влаги из почвы. Под мульчей погибают сорняки, так как они испытывают дефицит солнечного света. Существует три способа мульчирования: ✓ покрытие грядок черной пленкой или специальным укрывным материалом; ✓ посыпание почвы органическими материалами (торфом, древесными опилками и др.); ✓ посыпание почвы компостом. На выбор способа мульчирования влияют тип почвы, особенности климата, преследуемая цель (борьба с сорными растениями, уменьшение частоты полива, удобрение почвы).

|

|

| 14.09 | Обрезка — необходимый и очень эффективный прием воздействия на развитие садовых культур, в котором нуждаются и плодовые и ягодные растения. Практически нет ни одной жизненной функции растительных организмов, не испытывающей его ощутимых последствий в близком или более отдаленном будущем Поскольку формирование и обрезка относятся к сильнодействующим агротехническим приемам, они должна проводиться с четко и заранее определенной целью. Обрезкой можно направленно влиять на форму и размеры растения, условия его развития, сроки вступления в плодоношение и его регулярность, урожайность, период продуктивности, качество плодов и ягод. Например, в первые годы после посадкио обрезка необходима для создания прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета плодового дерева или куста, в последующем формирование и обрезка обеспечивают наиболее благоприятные условия распределения освещенности или питания как внутренних частей кроны, так и растения в целом. Приступая к обрезке, садовод должен помнить, что влияние ее на плодовую или ягодную культуру многообразно. Зависит оно от способа, степени и сроков обрезки, породных и сортовых особенностей, возраста и состояния растения, почвенно-климатических условий местности и, конечно же, от правильности выполнения соответствующих операций. К первому способу обращаются, прежде всего чтобы изменить местоположение элементов кроны. Если побег и ветвь хотят направить в сторону от центра кроны, укорачивание их делают на внешнюю почку или внешнее боковое ответвление (рис. II—28). Когда побегу или ветви желательно придать более вертикальное положение, укорачивание ведут на внутреннюю почку или боковое ответвление в верхней стороне ветви. К укорачиванию также прибегают, когда какую-либо ветвь необходимо поставить в подчиненное состояние или предупредить образование развилки. Чем сильнее хотят ослабить ветвь, тем больше ее укорачивают по сравнению с той, которой, так сказать, отдан приоритет развития. Второй способ — прореживание — применяют, когда с возрастом количество ветвей дерева или куста увеличивается, достигая излишней густоты. В этом случае ветви удаляют целиком, не оставляя пеньков. Но одна подобная мера не улучшает у необрезанных ветвей роста концевых частей. Под грузом урожая такие ветви отклоняются вниз. Ближе к основанию появляется сильно растущая боковая веточка. Это явление называют отступающим ростом. Такая ветвь нуждается в укорачивании — удалении концевой ее части до активно развивающейся боковой веточки. Поэтому при обрезке дерева или куста прореживание обычно сочетают с укорачиванием. Следует помнить, что обрезка оказывает локальное действие, то есть влияет только на те ветви, которые подвергают данной операции.

|

|

Студент-практикант: __________________________________________________

Ф. И. О. студента

Результаты производственной практики и предложения о совершенствовании проведения производственной практики на предприятии

За время прохождения производственной практики я узнала много нового и интересного в области своей профессии. Опытные агрономы ОАО Племзавод Урожай научили меня как правильно проводить агробракераж, рассказали о технологии возделывания ведущих культур в хозяйстве, показали как правильно проводить протравливание семян, какие сельскохозяйственные машины и орудия нужны для предпосевной обработки почвы, как производится посев озимой пшеницы. Все приобретенные в ходе практики знания, умения и навыки очень помогут мне в дальнейшем в моей работе агрономом.

Студент-практикант _______________________________________

Ф. И. О. студента, подпись

Оценка работы студента руководителем практики от предприятия

Заключение ответственного руководителя практики о работе студента (профессиональные навыки, охват работы, качество, активность, дисциплина и т.д.)

За время прохождения производственной практики на базе ОАО «Племзавод «Урожай» Сайгаш Карина Михайловна показала себя как высококвалифицированный специалист в области агрономии. Карина выполняла все поставленные мною задачи добросовестно, владеет терминологией ,очень хорошо разбирается в сельскохозяйственной технике, знает технологии возделывания ведущих культур хозяйства. Хочется выразить огромную благодарность преподавателям ССХТ за то, что дают студентам такие навыки и знания. Хотелось бы, чтобы к нам в хозяйство приходило как можно больше таких студентов-специалистов.

Руководитель практики от предприятия _________________________

подпись

МП

Оценка работы студента руководителем практики от техникума

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от техникума _________________________

подпись

| Аттестационный лист производственной практики (Характеристика профессиональной деятельности 1. ФИО обучающегося, № группы, специальность / профессия Сайгаш Карина Михайловна , специальность Агрономия , группа 4А. 2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики с 01.09.2016 по 15.09.2016

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

МП

__________________________________________________________ ФИО, подпись ответственного лица организации

|

________________ ___________________________________________________________

Дата ФИО, подпись руководителя практики от образовательного учреждения

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.

Существует два основных способа обрезки: укорачивание, когда уменьшают длину побегов и ветвей, и прореживание, если их удаляют целиком.

Познавательная математика (252.65 KB)

Познавательная математика (252.65 KB)

0

0 462

462 49

49 Нравится

0

Нравится

0