Происхождение "Слова..."

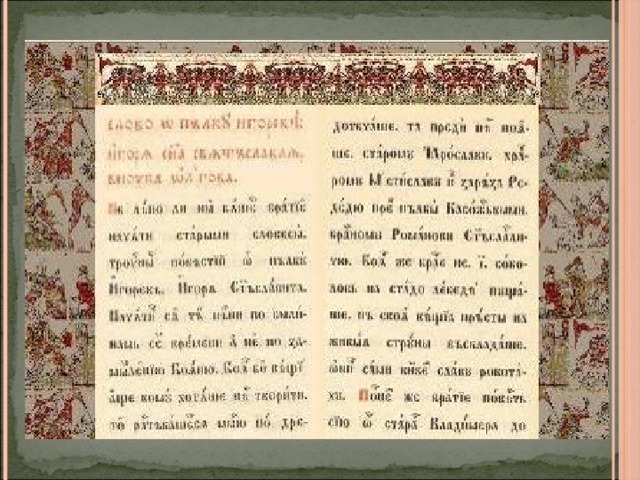

Историческая основа "Слова..."

В 1185г., не предупредив никого, отправился в половецкую степь князь Новгород-Северский Игорь Святославович, вместе со своим сыном, братом и племянником. Они выступили в поход 23 апреля.

1 мая в пути их застало солнечное затмение. Но, несмотря на грозное знамение, Игорь не повернул назад свое войско.

Оценка исторических событий современниками

Современники по-разному оценивали события 1185 г., мы узнаем об этом из двух древних летописей - Лаврентьевской и Ипатьевской. Лаврентьевская летопись резко осуждает Игоря, изображая его самонадеенным и честолюбивым князем, недальновидным полководцем.

В «Летописной повести», которая читается в Ипатьевской летописи, нет прямого осуждения князя, он вызывает даже сочувствие не только достойным поведением во время битвы, но и искренним раскаянием в том, что причинил много страданий русской земле.

Главная идея "Слова о полку Игореве"

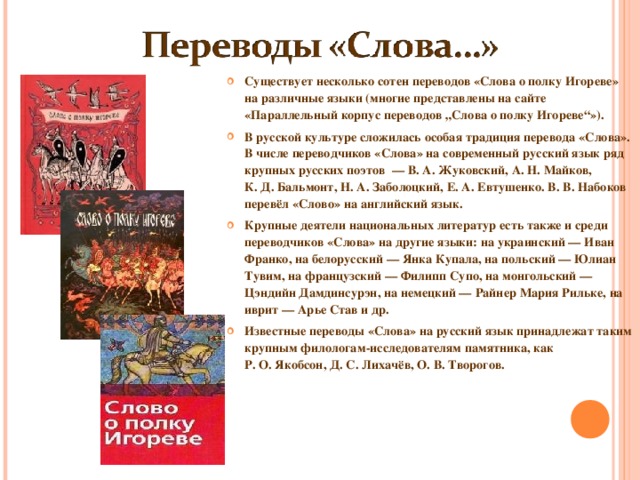

Переводы "Слова..."

Существует несколько сотен переводов «Слова о полку Игореве» на различные языки (многие представлены на сайте «Параллельный корпус переводов „Слова о полку Игореве“»).

Крупные деятели национальных литератур есть также и среди переводчиков «Слова» на другие языки: на украинский — Иван Франко, на белорусский — Янка Купала, на польский — Юлиан Тувим, на французский — Филипп Супо, на монгольский — Цэндийн Дамдинсурэн, на немецкий — Райнер Мария Рильке, на иврит — Арье Став и др.

Известные переводы «Слова» на русский язык принадлежат таким крупным филологам-исследователям памятника, как Р. О. Якобсон, Д. С. Лихачёв, О. В. Творогов.

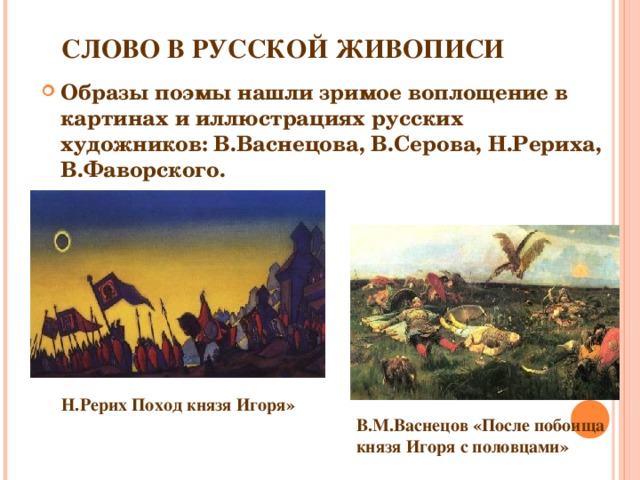

"Слово..." в русской живописи

Образы поэмы нашли зримое воплощение в картинах и иллюстрациях русских художников: В.Васнецова, В.Серова, Н.Рериха, В.Фаворского.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Основные образы "Слова о полку Игореве" (презентация) (7.74 MB)

Основные образы "Слова о полку Игореве" (презентация) (7.74 MB)

0

0 6452

6452 1211

1211 Нравится

0

Нравится

0