Всюду, куда не глянь, есть удивительно красивые предметы, которые созданы художниками и мастерами. Все эти предметы относятся к так называемому декоративно-прикладному искусству. Название декоративно происходит от латинского слова дэко, что означает – украшаю. Это искусство включает в себя создание художественных изделий, которые имеют полезное назначение.

Декоративно-прикладное искусство – не только самое древнее, но и одно из самых современных искусств. Оно очень многообразно. У каждого народа есть свои виды художественных ремесел.

В древние времена, зависело это в большей степени от того, какие материалы были доступны людям: древесина, глина, природные материалы, металл.

Постепенно, развиваясь, художественные ремесла приобрели особые рисунки, орнаменты, сочетания цветов.

Декоративное искусство имеет свой собственный язык, который говорит с помощью рисунков, цветов.

Например, в русском народном искусстве конь символизирует солнце, красный цвет – это цвет жизни, белый – символ чистоты.

Именно народное искусство и передает вековые традиции из поколения в поколение.

С давних пор есть традиция отмечать все самые значительные события в жизни: рождение, свадьбу, похороны, праздники, связанные с выращиванием хлеба, сбором урожая.

Все эти праздники, как правило, сопровождались и сейчас сопровождаются обрядами, народными гуляньями, в которых большое место отводится предметам бытового назначения.

На свадьбу невеста всегда одевала самый нарядный костюм или платье, а потом хранила его и передавала дочке и внучке. В русской избе был, так называемый красный угол – это угол избы, который украшали длинными полотенцами с вышитыми или узорными краями.

Произведения декоративно-прикладного искусства служат для оформления быта и интерьера. К ним относятся: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия.

Виды декоративно-прикладного искусства, которые развиты в России.

Узорное ткачество.

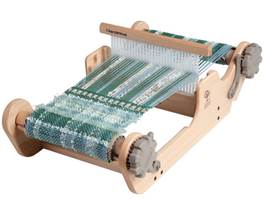

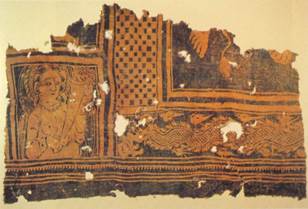

С давних времен ткачество являлось исконным занятием женского населения на Руси. Не случайно в местах древних поселений восточных славян археологами были найдены фрагменты тканей Х – ХII вв. Из домотканого холста, изготовленного на ткацком станке, делали одежду, скатерти, простыни, полотенца, половики.

Существовало много разнообразных способов украшения тканей – набойка, вышивка, но самым сложным и трудоемким было узорное тканье. Материалом для ткачества служила льняная, конопляная или шерстяная пряжа.

Льняные нити окрашивались домашним способом – корой ольхи, брусничным соком.

Со второй половины ХIХ века использовались хлопчатобумажные красные нити, а также гарусные шерстяные, окрашенные анилиновыми красителями. Ткали на ручном станке – ткацком стане. Это массивное деревянное сооружение с подножками, системой блоков и других приспособлений для разных видов тканья.

Главная часть стана – рама с натянутыми ровными рядами нитями основы, которые переплетаются поперек нитями утка. Орнамент создается в самом процессе тканья, и исправить малейшую неточность рисунка невозможно: нити фона и узора образуют единую структуру.

Вышивка.

Вышивка – это самый яркий, многообразный и увлекательный вид художественного творчества. В старину вышивали по домотканному полотну счётными, то есть по счёту нитей ткани и сквозными (по разреженному полотну) швами.

К счётным швам относились такие как: набор, роспись, счётная гладь, крест. Ими украшали скатерти, постельное белье, одежду.

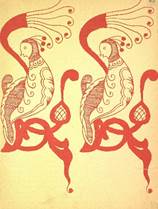

Одной из самых знаменитых является вышивка «орловский спис». Она выполнялась прямыми стежками нитками красного цвета.

Иногда в узоры добавлялся синий цвет. Этот вид вышивки был распространен на многих областях России, но наибольшее свое распространение получил в Орловской области.

Для орловского списа характерны орнаменты из цветов, листьев с изогнутыми толстыми стеблями, изображения птиц и животных причудливой округлой формы.

Для создания сквозной вышивки часть нитей полотна выдёргивалась, а на остальных выполнялась легкая, ажурная и изящная вышивка. Самая знаменитая из них – это крестецкая строчка. На ней вокруг крупных форм расположены замысловатые звёзды, цветы, которые переплетаются в удивительный узор.

Кружевоплетение.

Кружевоплетение как искусство появилось еще в XVІІ веке. В конце XVІІІ века кружева плели из серебряных и золотых нитей, а в изделия вплетали жемчуг.

Своим мерцающим блеском кружева напоминали ювелирные изделия. В начале XІX века на Руси был открыт целый ряд фабрик, занимающихся изготовлением кружевных изделий. На работу нанимали умелых крепостных мастериц, которые плели кружева по западноевропейским образцам.

В настоящее время изделия, выполненные посредством кружевоплетения, в моде. Современные дизайнеры используют кружевные детали в своих коллекциях. Удивительно, но и в наше время кружево актуально не только в одежде, но и в декоре интерьера. Кружевные покрывала, салфетки, тюль – привносят в дом атмосферу домашнего уюта, тепла и даже романтики.

Удивительно красивы кружева, которые сплетены из тончайших нитей на деревянных палочках, которые называются коклюшки. Очень часто про кружева можно услышать «застывшие краски северной зимы». При кружевоплетении все основные изображения выполняются плотной непрерывной, одинаковой по ширине полотняной тесьмой, которая называется «вилюшка».

Самый знаменитый кружевной промысел располагается в Вологодской области.

Вязание.

Точная дата появления вязания до сих пор не известна. Можно только догадываться, что побудило человека взять в руки два тонких прута и выполнить первую в истории вязания петельку. К сожалению, образцы древних вязаных изделий не дожили до наших дней, остались лишь изображения, которые свидетельствуют о том, что вязание появилось довольно давно. Одной из старейших находок считается носок, изготовленный методом, схожим с вязанием. Большинство исторических фактов указывает на то, что впервые вязание зародилось на Ближнем Востоке, откуда этот вид рукоделия благодаря средиземноморским торговцам просочился в Европу, а затем и в Северную и Южную Америку.

В Европе самые первые вязанные изделия были изготовлены мусульманскими рукодельницами, которые были наняты членами испанской королевской семьи. Их высококлассная работа была обнаружена археологами в захоронениях аббатства (неподалеку от Бургоса, Испания). Среди найденных изделий были трикотажные перчатки и наволочки, которые принадлежали принцу Фернандо де ла Серда, скончавшегося в 1275 году. Несколько известных картин XІV века изображают Богоматерь за вязанием.

Изначально вязаные изделия ценились очень высоко, и были доступны только богатым и знатным людям.

Вязать можно на спицах и крючком из пряжи различной толщины и волокнистого состава.

Знаменитый на весь мир оренбургский пуховый платок – это платок, связанный из козьего пуха. Оренбургские платки бывают нескольких видов: простой пуховый платок, который называется шаль, толстый и теплый, серого цвета, паутинка – это ажурное изделие из козьего пуха тонкого прядения и шёлка, палантин – это тонкий шарф-накидка, который по способу вязки очень похож на паутинку.

Роспись по дереву.

Одной из самых известных росписей по дереву является хохлома. Этот промысел появился в семнадцатом веке около Нижнего Новгорода. Хохломская роспись – это декоративная роспись деревянной посуды и мебели.

Как правило, эта роспись выполняется черной и красной краской по черному фону. Часто к этим цветам добавляют еще зеленый и желтый. При выполнении росписи, на древесину наносят серебристый оловянный порошок. После того, как изделие расписали, его три четыре раза прогревают в печи и в результате серебристый цвет порошка меняется на медово-золотистый.

К традиционным узорам, которые характерны для хохломской росписи относятся: травяные узоры, красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, часто на изделиях с хохломской росписью можно встретить птиц, рыб и зверей.

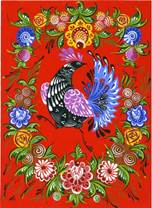

Еще один не менее известный вид росписи по дереву – это городецкая роспись.

Этот вид росписи существует с середины девятнадцатого века, особое развитие получила около города Городец. Для этой росписи характерен свободный мазок с белой и черной обводкой по чистому деревянному фону.

Раньше такой росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери. Основными сюжетами являются цветочные узоры, фигурки диковинных птиц, петух, коней, жанровые сцены.

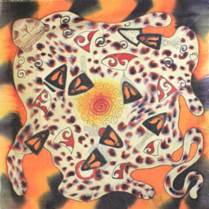

Роспись по ткани.

Как только люди научились делать ткани тысячи лет назад, сразу были найдены способы окрашивания и росписи материи. Самые ранние техники – такие же, какие применялись людьми для украшения тела. Два основных метода: это окраска (непосредственное нанесение изображения на ткань) и паттерны, или орнаменты (повторяющийся рисунок, нанесенный по предварительно составленному образцу).

Ручная роспись батик издавна известна у народов Индии, Индонезии и в переводе обозначает «капля воска». В России этот вид искусства появился только в двадцатом веке, но до сих пор огромной популярностью.

Как правило, материалом для батика служат шёлковые, хлопчатобумажные, шерстяные и синтетические ткани, которые натягивают на подрамник.

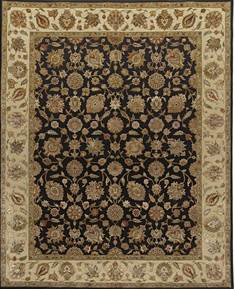

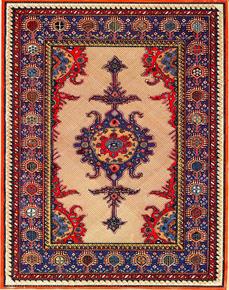

Ковроткачество.

История тканных ковров насчитывает не одну тысячу лет. С давних пор люди украшали жилище коврами. Простые, тканые вручную и плотные куски связанной материи служили не только декоративным целям, но и свидетельствовали о достатке хозяев, а главное — служили надежным способом защиты от холода.

В культуре кочевых народов ковры получили особое признание и стали широко распространяться по ареалам племен, живущих в легких домах, юртах. Рождение ковра в среде кочевых народов было обусловлено самим их бытом. Очень часто ковры заменяли мебель.

Для окраски ковров в некоторых мастерских используют натуральные красители. Они дороги, но прочны, на века. Растительные краски насыщенного синего цвета добывают из индиго. Армянские мастера получают карминовый красный краситель из армянской кошенили. Лучший шафран для получения жёлтого цвета привозят из Ирана. Красную краску до сих пор получают из корней марены.

В России ручное ковроткачество является одним из ведущих ремесел Дагестана.

Дагестанские ковры ручной работы носят национальный характер и высоко ценятся как семейные реликвии.

Создание ковра или даже небольшого коврового изделия – это очень трудоёмкий процесс.

Итоги урока. Мы узнали о декоративно-прикладном искусстве. Рассмотрели несколько направлений этого искусства.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

0

0 14533

14533