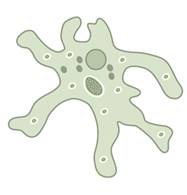

Амёба обыкновенная, или амёба протей (корненожка), — это микроскопический одноклеточный простейший организм, относящийся к типу Корненожки.

Амёба обыкновенная водится в пресных водоёмах со стоячей водой, во влажной почве, а также во внутренностях животных.

Обитает на дне пресных водоёмов со стоячей водой, особенно в гниющих прудах и болотах, в которых есть много бактерий.

Тело простейшего имеет многочисленные псевдоподии (ложноножки) — это выросты с внутренними токами цитоплазмы. При помощи ложноножек амёба передвигается. Постоянного места для образования псевдоподий нет.

Питается амёба путём фагоцитоза, поглощая бактерии, одноклеточные водоросли и мелких протистов.

Вспомним, что фагоцитоз — это процесс, при котором простейшие захватывают и переваривают твёрдые частицы.

Для изучения собирать амёб можно непосредственно в природе.

Планктонным сачком пробы берутся из водоёмов.

Стандартный сачок для лова планктона в пруду или озере имеет круглый обод диаметром 20—30 см. Обод изготавливается из стальной проволоки диаметром 4—6 мм. Мешок из газа пришивается не непосредственно к проволоке, а к полоске прочной ткани (холста), которой обшивается обод. Форма мешка должна быть почти цилиндрической, снизу — овальной.

Планктонным сачком зачерпывают воду, поднимают его и дают воде стечь. Затем сачок выворачивают наизнанку и прополаскивают в тазу или кювете с небольшим количеством воды.

Из кюветы воду вместе с планктонными животными выливают в заранее приготовленную банку, в которую сразу же кладут этикетку.

С помощью планктонного сачка легко выяснить, какие виды животных входят в состав планктона данного водоёма, но он позволяет работать только на небольшой глубине.

Проводя сачком вблизи поверхности дна, необходимо захватить взмученный ил.

Также для микрокопирования амёб можно собрать, осторожно соскоблив поверхностный налёт на нижней стороне плавающих листьев водной растительности (кубышки, кувшинки, ряски).

Взятую пробу необходимо оставить в покое на несколько часов, а затем можно использовать материал.

Для того чтобы амёбы в отобранных пробах просуществовали долго, необходимо приготовить для них пищу — бактерии.

Для культивирования бактерий необходимо приготовить питательную среду, необходимую для их питания. Питательные среды оставляют открытыми на 7—10 дней для развития в них бактерий.

Внесение в культуру простейших

Воду, взятую их водоёмов, сперва необходимо профильтровать через сетку из капроновой ткани, чтобы избавиться от хищных животных. Профильтрованную воду проливают в сосуд с питательной средой для развития амёб.

Исследование культур

Приготовим временный препарат с лабораторной культурой амёбы.

Для исследования культур необходимо взять предметные и покровные стёкла.

Стёкла для препарата должны быть чистыми и сухими, поэтому, приступая к работе, их надо хорошо протереть.

Держать стекло следует двумя пальцами, не касаясь пальцами поверхности стекла во избежание загрязнения его.

Пипеткой наносят каплю культуры на предметное стекло; держа покровное стекло указанным способом в несколько наклонённом положении, прикладывают нижний край его к предметному стеклу в основании капли и плавно опускают его на каплю.

Капля культуры не должна быть очень большой, чтобы предметное стекло не плавало на ней. Излишнюю жидкость следуем оттянуть фильтровальной бумагой.

Рассмотрим животное на большом увеличении.

Внешне амёба похожа на сероватый студенистый комочек, примерно 0,2—0,5 мм, не имеющий постоянной формы.

Понаблюдаем за характером движения амёбы, изменением формы её тела, образованием псевдоподий. Наблюдения ведутся в затенённом поле микроскопа.

В центральной части тела расположено крупное ядро. На живой амёбе увидеть ядро не удаётся.

Рассмотрим ядро на постоянном микропрепарате.

Тело амёбы, как и у всех одноклеточных организмов, имеет два основных компонента — это цитоплазма и ядро.

Цитоплазма окружена наружной мембраной, которая подразделяется на два слоя: наружный (эктоплазму) и внутренний (эндоплазму). Наружный слой более светлый и плотный.

Во внутреннем слое находятся клеточные органоиды: сократительные, пищеварительные вакуоли и другие.

Проследим, как амёба захватывает пищу.

Псевдоподия прикасается к пищевой частичке, обтекает её до тех пор, пока та не будет окружена плазмой со всех сторон.

Концы псевдоподии сливаются, и пищевая частичка оказывается внутри тела амёбы. В процессе фагоцитоза происходит образование пищеварительных вакуолей. Вакуоль с непереваренными остатками пищи подходит к поверхности клетки и сливается с мембраной, таким образом выбрасывая наружу содержимое.

Наблюдая за амёбой, можно увидеть расположенный в цитоплазме светлый пузырёк — это сократительная вакуоль, которая то исчезает, то появляется вновь. Сократительная вакуоль выполняет функцию осморегуляции, выделения и газообмена.

Вакуоли могут возникать в любой части клетки.

Амёбе свойственна раздражимость. Она способна чувствовать и реагировать на сигналы из внешней среды, то есть обладает таксисом.

Благодаря таксисам простейшие отыскивают пищу, находят места с более благоприятными условиями обитания и избегают вредоносного воздействия внешней среды.

При попадании солнечного света на амёбу, она вытягивает псевдоподии и пытается уползти от яркого света.

Если в каплю воды с амёбой с одной стороны положить кристаллик соли, то можно наблюдать движение амёбы в обратную сторону.

Также амёбе свойственно механическое раздражение. При столкновении с каким-либо предметом (например, песчинкой) она сворачивается.

Благоприятные условия среды — комфортная температура и хорошее питание — стимулируют размножение амёб. Размножаются амёбы бесполым путём — делением надвое.

При благоприятных условиях амёба делится каждые сутки.

Перед делением амёба перестаёт ползать, у неё исчезают аппарат Гольджи и сократительная вакуоль. Вначале делится ядро путём митоза, потом происходит цитокинез (деление цитоплазмы), через образование перетяжки, разделяющей клетку на две равные части с одним ядром в каждой.

При неблагоприятных условиях среды — понижении температуры, пересыхании водоёма — амёба образует цисту.

При этом она округляется, прекращает потребление пищи и образует плотную оболочку, а при наступлении благоприятных условий обитания амёба выходит из цисты, и ведёт обычный образ жизни.

Ещё одна форма защиты — способность к регенерации (восстановлению). Повреждённая клетка амёбы может достроить свою разрушенную часть, но только при условии сохранения ядра, так как там хранится вся информации о строении.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

254

254