Ранее мы обсуждали, что все вещества в природе образованы из мельчайших частиц — атомов и молекул, ионов и других, которые разделены между собой пространственными промежутками.

Также упоминалось, что эти частицы настолько малы, что невозможно разглядеть их даже под самыми мощными оптическими микроскопами. Тем не менее, существуют явления, подтверждающие дискретную структуру веществ, среди которых наиболее наглядным является броуновское движение.

Броуновское движение было обнаружено в 1827 году британским ботаником Робертом Броуном (отсюда и название движения). Во время своих экспериментов Броун использовал микроскоп для наблюдения за мелкими спорами цветочной пыльцы плауна, погружёнными в воду. Его удивило то, что каждая из этих частиц, позже названных броуновскими, двигалась по непредсказуемой зигзагообразной траектории без каких-либо остановок.

Броун продолжал наблюдать это явление в течение нескольких дней, но так и не дождался его завершения. Он также установил, что хаотичное движение частиц пыльцы в воде не связано ни с течением жидкости, ни с её испарением. Первоначально Броун предполагал, что в поле зрения микроскопа могли попасть какие-то очень маленькие живые существа. Однако точно такое же поведение демонстрировали и частички мёртвых растений, высушенные много лет назад и хранившиеся в гербариях.

Учёный также заметил, что при повышении температуры воды частички пыльцы начинали двигаться более активно.

Несмотря на свои наблюдения, Броун не смог найти объяснение этому явлению и первоначально предположил, что споры пыльцы обладают свойствами живого организма.

В последствии, это непрерывное хаотичное перемещение мельчайших твёрдых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в жидкой или газовой среде, стали называть броуновским движением.

Частицы считаются «взвешенными», если их плотность примерно равна плотности окружающей среды.

Изначально, как это нередко случается в научном мире, коллеги Броуна не проявили особого интереса к его открытиям. Только спустя годы, в 1863 году, немецкий математик Людвиг Кристиан Винер, проанализировав результаты множества экспериментов, выдвинул предположение, что движение броуновских частиц обусловлено их столкновениями с молекулами жидкости.

Согласно этой гипотезе, при хаотичном движении количество столкновений молекул с броуновской частицей с разных сторон различны, что и приводит к её перемещению.

Удивительно, но схожую интерпретацию этого феномена предложил ещё древнеримский философ Тит Лукреций Кар в своей поэме «О природе вещей», написанной около 60 года до нашей эры: «Обратите внимание на то, что происходит, когда солнечные лучи проникают внутрь здания и освещают его тёмные уголки. Там вы заметите множество мелких частиц, перемещающихся различными путями Их пляска указывает на невидимые глазу движения материи Они происходят от атомов, которые движутся самостоятельно (то есть спонтанно)».

Только к концу XIX века учёные окончательно признали, что причина броуновского движения заключается в столкновениях частицы с молекулами жидкости или газа. Однако все существующие тогда объяснения носили качественный характер. Строгое теоретическое обоснование и математическую формулу для описания движения броуновской частицы предложили только в начале XX века: в 1904 году польский физик Мариан Смолуховский, а затем, в мае 1905 года, Альберт Эйнштейн.

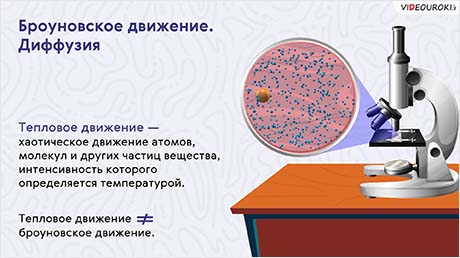

Открытие Роберта Броуна стало неопровержимым доказательством того, что все вещества состоят из мельчайших частиц — атомов и молекул. Но самое важное, что эти что эти мельчайшие частицы вещества находятся в непрерывном беспорядочном движении. Причём интенсивность их движения напрямую связана с температурой вещества. При более высокой температуре молекулы движутся быстрее, а при низкой — медленнее. По этой причине данное движение также называют тепловым.

Тем не менее, важно различать термины «тепловое движение» и «броуновское движение». Броуновским называют движение видимых частиц, взвешенных в веществе. Тогда как тепловым — движение самих частиц вещества. Таким образом, тепловое движение служит причиной броуновского движения.

А сейчас давайте проведём следующий эксперимент. Возьмём два сосуда с водой: в одном пусть будет тёплая вода, а в другом — холодная. Добавим в оба сосуда немного кристалликов марганцовки. Уже через несколько минут мы заметим, что вода начинает постепенно окрашиваться в розовый цвет. Причём, обратите внимание, в тёплой воде этот процесс идёт значительно быстрее, чем в холодной. Что можно сказать по итогам эксперимента?

Во-первых, окрашивание воды в розовый цвет свидетельствует о том, что марганцовка растворилась в воде.

Во-вторых, как мы видели, окрашивание распространяется равномерно во всех направлениях. Это говорит о том, что частицы марганцовки и воды сталкиваются друг с другом и движутся беспорядочным образом.

В-третьих, быстрота окрашивания воды в тёплом сосуде показывает, что в тёплой воде хаотические движения и столкновения частиц происходят активнее, чем в холодной.

А перемешивание веществ и их взаимопроникновение указывают на наличие расстояний между частицами.

Явление самопроизвольного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, называется диффузией. Этот процесс возможен не только в жидкостях, но и в газах, а также в твёрдых телах.

Пример диффузии в газах — это распространение запахов пищи по всей квартире. Мы действительно можем практически без труда определить, что готовится на кухне, находясь в другой комнате.

Важно отметить, что диффузия в газах происходит намного быстрее, чем в жидкостях. Причина этого в том, что частицы газа расположены дальше друг от друга, между ними существуют значительные промежутки (по меркам молекулярного масштаба). Молекулы газов, двигаясь непрерывно и хаотично, постепенно заполняют весь доступный объём. В результате смесь газов в сосуде становится однородной.

Наблюдать диффузию в твёрдом теле сложнее. Из-за этого исследование диффузионных процессов в твёрдых телах долгое время оставалось одной из самых увлекательных задач физики. На протяжении веков кузнецы соединяли металлы и получали сталь путём нагрева твёрдого железа в атмосфере углерода, не понимая сути происходивших при этом процессов. Научное изучение этих вопросов началось только в конце XIX века (1896 год). Английский металлург Уильям Робертс-Остен провёл простой эксперимент, чтобы измерить диффузию золота в свинце. Он наплавил тонкий золотой диск на конец свинцового цилиндра длиной в один дюйм (это 2,45 сантиметров) и поместил этот цилиндр в печь. В течение десяти дней вся эта конструкция находилась в печи при температуре около 200°C.

Спустя десять дней он разрезал цилиндр на тонкие диски и измерил количество золота, проникшее в каждый срез свинца. Оказалось, что золото проникло сквозь весь цилиндр, достигнув его конца. Одновременно свинец, как говорят в физике, продиффундировал вглубь золотого диска.

Существует ещё один интересный опыт. Две отполированные пластины — одна из свинца, другая из золота — были сложены вместе и оставлены под лёгким давлением. Правда об опыте забыли почти на пять лет. А когда вспомнили, то достали пластины и удивились. За это время золото и свинец проникли друг в друга примерно на один миллиметр.

Необходимо подчеркнуть важную роль диффузии в природных и технических процессах. В неживой природе диффузия обеспечивает постоянное перемешивание газов в атмосфере Земли. Это, в свою очередь, предотвращая скопление тяжёлых газов в низинах.

Диффузия играет ключевую роль в процессе минерализации воды, то есть в растворении в ней различных минеральных веществ. Чистая дистиллированная вода, лишённая этих веществ, безвкусна и практически бесполезна для живых организмов.

Диффузия важна и для переноса питательных веществ и кислорода в растительных и животных организмах. Газообмен в лёгких и тканях животных также осуществляется посредством диффузии. Кислород из воздуха попадает в кровь, которая доставляет его к клеткам. А углекислый газ из клеток выделяется в кровь и затем выводится в окружающую среду.

С давних пор человек применял диффузию для выполнения множества практических задач, таких как хранение пищи и обработка материалов. Сегодня этот процесс находит применение не только в технологиях и технике, но и в медицине.

Наши далёкие предки не могли добывать еду ежедневно. Поэтому одним из важнейших условий выживания стало умение заготавливать продукты впрок так, чтобы они сохраняли свою свежесть. Были разработаны методы долгосрочного хранения пищи, которые используются до сих пор.

Почему же продукты портятся? Дело в том, что в них начинают активно размножаться микроорганизмы — бактерии, плесень и дрожжи, которые не только питаются этой пищей, но и выделяют вредные вещества: кислоты, неприятные газы и даже ядовитые химические соединения.

Из-за этого у испорченных продуктов появляется неприятный запах, и они становятся непригодными для употребления. На протяжении многих веков люди использовали соль для консервации мяса, рыбы и овощей, сохраняя их пригодность к еде.

Соление и маринование основываются на процессе диффузии. Мясо и рыбу натирают солью, а овощи, такие как огурцы или помидоры, погружают в рассол или маринад. Благодаря диффузии продукты пропитываются солевым раствором, что предотвращает размножение бактерий и других микроорганизмов внутри них.

Другой метод хранения продуктов — это консервирование. Продукты помещают в ёмкости, доводят до кипения и плотно запечатывают. При таком способе обработки продуктов они могут длительное время храниться не портясь. Это происходит потому, что высокие температуры убивают микроорганизмы, присутствующие в пище. А герметичность упаковки предотвращает проникновение новых микроорганизмов извне благодаря отсутствию диффузионного обмена с окружающей средой.

Создателем метода консервирования считается французский кулинар Николя Аппер. В конце XVIII века он разработал способ сохранения растительной и мясной продукции. Продукты упаковывали в стеклянные банки и кипятили в солёной воде в течение нескольких часов.

Эти консервы использовались во время военных кампаний Наполеона Бонапарта для обеспечения питанием большого количества солдат. Также консервы, произведённые в Англии, были частью рациона участников первой русской антарктической экспедиции.

В 1825 году в США был зарегистрирован патент на метод консервирования продуктов в жестяных банках. А спустя несколько десятилетий, в 1858 году, появился первый консервный нож.

Кожа животных издавна использовалась людьми для самых разных нужд: из неё шили одежду и обувь, обивали жилища, создавали седла и конскую упряжь. В древние времена из кожи даже изготавливали щиты и доспехи. Однако необработанная шкура животного быстро приходила в негодность, поэтому людям пришлось научиться её выделывать, очищать и сушить. Так зародилось кожевенное ремесло.

Однако шкуры, высушенные на солнце, становились слишком твёрдыми и жёсткими, что затрудняло использование их для пошива одежды. Чтобы сделать кожу более мягкой, её натирали жиром. Помимо этого, шкуры замачивали в воде с добавлением листьев, веток и коры определённых деревьев, которые содержат активные вещества — танины. Они, проникая в кожу, препятствуют разложению. После такой обработки шкуры становились мягкими и долговечными.

Кожа широко использовалась и в качестве материала для письма ещё до появления бумаги. Пергамент, например, изготавливался путём сушки кожи животного на специальной раме. В Древней Греции его обрабатывали мелом или известью. Кожу также применяли для создания переплётов книг.

Древесина с древнейших времён использовалась для строительства домов, мостов и других сооружений. Из неё делали мебель, кухонную утварь и множество других предметов. Дерево было основным материалом для строительства лодок и кораблей. Однако работа с деревом связана с рядом трудностей — без соответствующей обработки оно подвержено гниению и разрушению.

Искусство обработки древесины люди совершенствовали в течение тысячелетий. Ведь все морские путешествия и Великие географические открытия были совершены на деревянных судах.

Историки установили, что уже за несколько столетий до нашей эры древние греки смолили корабли внутри и снаружи. Смола в процессе диффузии проникает во внутреннюю структуру дерева. Чем больше глубина проникания смолы в дерево, тем лучше оно будет защищено от влаги. А в Древнем Китае, прежде чем использовать древесину как строительный материал, её выдерживали в морской воде с высоким содержанием солей.

На протяжении истории для защиты древесины от гниения, наряду со смолами и маслами, применялись разнообразные химические соединения. В наше время для пропитки дерева используют различные масла, синтетические смолы, антисептики, которые предохраняют древесину не только от гниения, но и от образования плесени, возгораний и повреждения насекомыми.

Явление диффузии в металлах в той или иной мере проявляется и в кузнечном деле. Соединяемые металлы нагревают до белого каления и подвергают сильным ударам молота. При столь высокой температуре взаимная диффузия частиц железа происходит с большей скоростью и на большую глубину.

Диффузия применяется и для создания металлов с определёнными характеристиками. Особенно это касается стали и алюминиевых сплавов, которые активно используются в авиационной промышленности. Процессы пайки, сварки, склеивания материалов и другие также основываются на диффузии.

А диффузионная сварка позволяет создавать в промышленности детали и изделия, где соединения металлов с неметаллами отличаются исключительной прочностью.

Таким образом, мы вновь убедились в том, что все вещества состоят из частиц, участвующих в непрерывном тепловом движении. А явление диффузии широко применяется человеком для решения различных практических задач.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

1646

1646