Презентация по генетике на тему : "Медико-генетическое консультирование"

Медико-генетическое консультирование, МГК

1. Главная цель МГК

2. Задачи и организация

3. Контингент населения, подлежащий направлению на МГК

4. Основные принципы консультирования (перспективная, ретроспективная)

5. Этапы консультирования.

« Мы раньше думали, что нашу судьбу определяют звёзды. Сейчас мы знаем, что наша судьба – это наши гены»

Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон

1. Главная цель МГК

- Предупреждение появления на свет детей с неизлечимыми врождёнными заболеваниями ;

- В общепопуляционном смысле является снижение груза патологической наследственности ;

- Цель отдельной консультации - помощь семье в принятии правильного решения по вопросам планирования семьи.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 марта 2006 г. N 185 О МАССОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- В целях проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания приказываю:

1. Утвердить:

- Положение об организации проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания согласно Приложению N 1;

- Рекомендации по забору образцов крови при проведении массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания согласно Приложению N 2.

- 2. Департаменту медико-социальных проблем семьи, материнства и детства (О.В. Шарапова) в срок до 1 июля 2006 года разработать положение об организации контроля качества при проведении массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания.

- 3. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации обеспечить:

- - проведение массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания в соответствии с Положением и Рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом;

- - упорядочение структуры медико-генетической службы в связи с расширением задач по проведению массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания и с учетом увеличения объема работы;

- - оснащение медико-генетических консультаций (центров) необходимым оборудованием и расходными материалами для проведения лабораторных исследований образцов крови;

- - проведение молекулярно-генетических и клинических исследований в действующих или вновь создаваемых молекулярно-генетических лабораториях медико-генетических консультаций (центров) или в лабораториях (отделениях) федеральных специализированных медицинских учреждений, федеральных государственных высших учебных заведений;

- - координацию этапов проведения массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания;

- - информационную поддержку массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания.

- 4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Стародубова.

Министр

М.ЗУРАБОВ

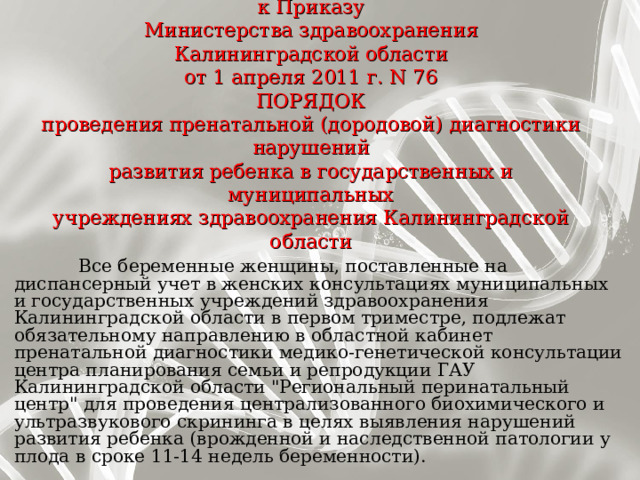

Приложение N 1 к Приказу Министерства здравоохранения Калининградской области от 1 апреля 2011 г. N 76 ПОРЯДОК проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Калининградской области

Все беременные женщины, поставленные на диспансерный учет в женских консультациях муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Калининградской области в первом триместре, подлежат обязательному направлению в областной кабинет пренатальной диагностики медико-генетической консультации центра планирования семьи и репродукции ГАУ Калининградской области "Региональный перинатальный центр" для проведения централизованного биохимического и ультразвукового скрининга в целях выявления нарушений развития ребенка (врожденной и наследственной патологии у плода в сроке 11-14 недель беременности).

2. Задачи и организация

- Задачами медико-генетического консультирования являются:

- 1) ретро- и проспективное консультирование семей и больных с наследственной или врожденной патологией;

- 2) пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний ультразвуковыми, цитогенетическими, биохимическими и молекулярно-гене-тическими методами;

- 3) помощь врачам различных специальностей в постановке диагноза наследственного или врожденного заболевания, если для этого требуются специальные генетические методы исследования

- 4) объяснение пациенту и его семье в доступной форме о величине риска иметь больное потомство и оказание им помощи в принятии решения;

- 5) ведение территориального регистра семей и больных с врожденной и следственной патологией и их диспансерное наблюдение;

- 6) пропаганда медико-генетических знаний среди населения.

3. Контингент населения, подлежащий направлению в МГК

- Рождение ребенка с врожденными пороками развития, умственной и физической отсталостью, слепотой и глухотой, судорогами и др.

- Спонтанные аборты, выкидыши, мертворождения.

- Близкородственные браки.

- Неблагополучное течение беременности.

- Работа супругов на вредном предприятии.

- Несовместимость супружеских пар по резус-фактору крови.

- Возраст женщины младше 18 и старше 35 лет, а мужчины - 40 лет.

- Облучение

- Наличие сходных заболеваний у нескольких членов семьи

- Первичное бесплодие супругов

- Первичная аменорея, особенно с недоразвитием вторичных половых признаков.

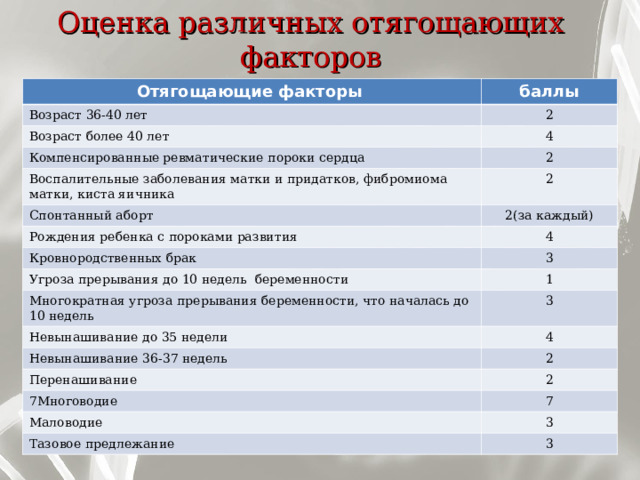

Оценка различных отягощающих факторов

Отягощающие факторы

баллы

Возраст 36-40 лет

2

Возраст более 40 лет

4

Компенсированные ревматические пороки сердца

2

Воспалительные заболевания матки и придатков, фибромиома матки, киста яичника

2

Спонтанный аборт

2(за каждый)

Рождения ребенка с пороками развития

4

Кровнородственных брак

3

Угроза прерывания до 10 недель беременности

1

Многократная угроза прерывания беременности, что началась до 10 недель

3

Невынашивание до 35 недели

4

Невынашивание 36-37 недель

2

Перенашивание

2

7Многоводие

7

Маловодие

3

Тазовое предлежание

3

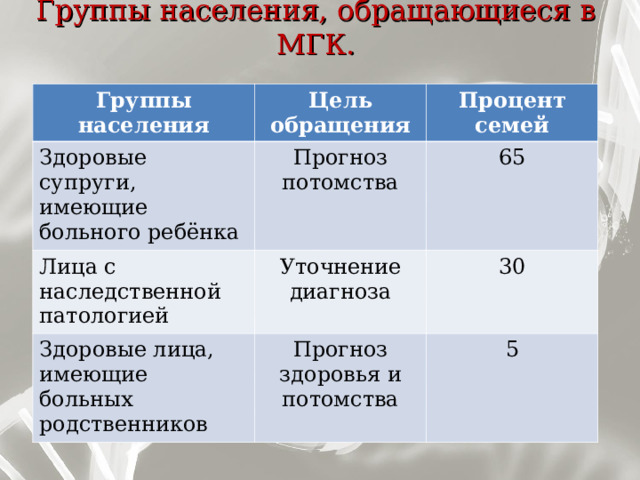

Группы населения, обращающиеся в МГК.

Группы населения

Цель обращения

Здоровые супруги, имеющие больного ребёнка

Процент семей

Прогноз потомства

Лица с наследственной патологией

65

Уточнение диагноза

Здоровые лица, имеющие больных родственников

30

Прогноз здоровья и потомства

5

Структура обращений в МГК

Тип наследования и группы патологии

Процент семей

Аутосомно-доминантный

9

Аутосомно-рецессивный

16.5

Х-сцепленный

2

Хромосомные болезни

20

Мультифакториальные заболевания

40

С неустановленным типом наследования

12.5

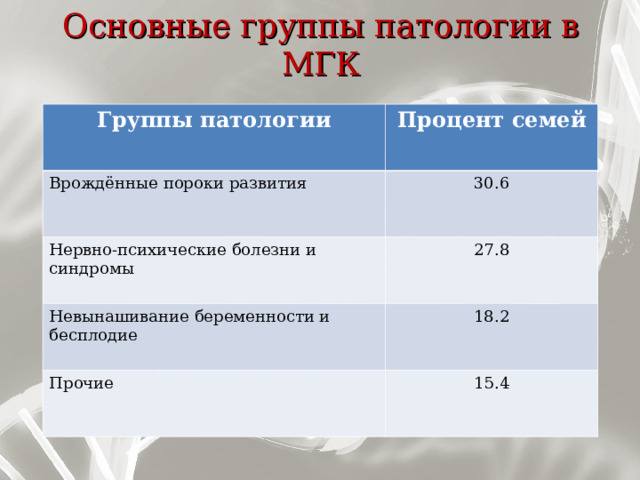

Основные группы патологии в МГК

Группы патологии

Процент семей

Врождённые пороки развития

30.6

Нервно-психические болезни и синдромы

27.8

Невынашивание беременности и бесплодие

18.2

Прочие

15.4

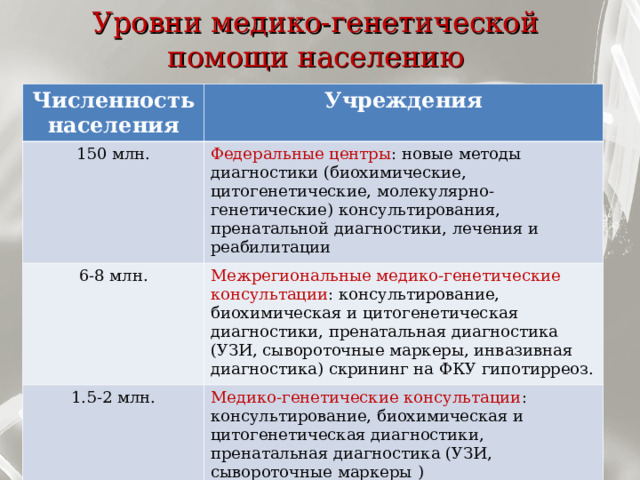

Уровни медико-генетической помощи населению

Численность населения

Учреждения

150 млн.

Федеральные центры : новые методы диагностики (биохимические, цитогенетические, молекулярно-генетические) консультирования, пренатальной диагностики, лечения и реабилитации

6-8 млн.

Межрегиональные медико-генетические консультации : консультирование, биохимическая и цитогенетическая диагностики, пренатальная диагностика (УЗИ, сывороточные маркеры, инвазивная диагностика) скрининг на ФКУ гипотирреоз.

1.5-2 млн.

Медико-генетические консультации : консультирование, биохимическая и цитогенетическая диагностики, пренатальная диагностика (УЗИ, сывороточные маркеры )

50-60 тыс.

Врач-генетик ЦРБ : отбор семей с наследственной патологией и направление их в МГК.

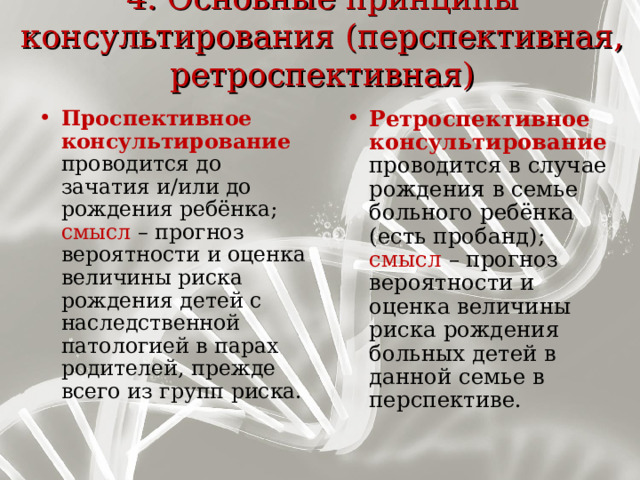

4. Основные принципы консультирования (перспективная, ретроспективная)

- Ретроспективное консультирование проводится в случае рождения в семье больного ребёнка (есть пробанд) ; смысл – прогноз вероятности и оценка величины риска рождения больных детей в данной семье в перспективе.

- Проспективное консультирование проводится до зачатия и / или до рождения ребёнка ; смысл – прогноз вероятности и оценка величины риска рождения детей с наследственной патологией в парах родителей, прежде всего из групп риска.

Схема медико-генетической службы и её связей с практической медициной

5. Этапы консультирования

Медико-генетическая консультация включает 4 этапа:

1 этап - диагноз.

Первый этап начинается с уточнения диагноза наследственного заболевания. В зависимости от точности диагноза выделяют 3 группы лиц:

1) у которых имеются подозрения на наследственное заболевание;

2) с установленным диагнозом, однако, он вызывает сомнение;

3) с правильным диагнозом.

2 этап - прогноз.

Второй этап направлен на определение прогноза потомства. При этом решается генетическая задача или применяется метод антенатальной диагностики.

Генетический риск определяется двумя способами:

1) путем теоретических расчетов генетических закономерностей;

2) с помощью эмпирических данных для заболеваний с неясным механизмом.

3 этап – заключение

После постановки диагноза у пробанда, обследования родственников и решения генетической задачи по определению генетического риска, составляется заключение. Принято считать генетический риск до 5% низким, до 20% — средним и выше 20% — высоким. Генетический риск средней степени расценивается как противопоказание к зачатию или прерыванию беременности. При объяснении генетического риска в каждом случае должна указываться общепопуляционная частота рождения детей с аномалиями, составляющая не менее 4-5%. Болезни, поддающиеся лечению, не являются противопоказанием к деторождению (аномалии цветового зрения, атеросклероз).

4 этап – рекомендации

Рекомендации о деторождении имеют большое значение:

1. при летальных заболеваниях;

2. при неподдающихся лечению аутосомных и сцепленных с полом доминантных и рецессивных болезнях;

3. при хромосомных болезнях;

4. при психических болезнях;

5. кровнородственных браках.

Морально-этические проблемы

- При медико-генетическом консультировании существует ряд трудностей морально-этического характера:

- вмешательство в семейную тайну (возникает при сборе данных для построения родословных, при выявлении носителей патологического гена, при несовпадении паспортного и биологического отцовства и др.; проблема разрешается корректным отношением врача к пациенту);

- ответственность врача-генетика в случае совета консультирующимся на основании вероятностного прогноза (необходимо, чтобы пациент правильно понял медико-генетическую информацию, консультант не должен давать категорических советов (окончательное решение принимают сами консультирующиеся).

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

"Медико - генетическое консультирование" (5.51 MB)

"Медико - генетическое консультирование" (5.51 MB)

0

0 35

35 0

0 Нравится

0

Нравится

0