Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п.Сергиевский

Саратовского района Саратовской области»

Муниципальная

научно-практическая конференция школьников

"С наукой в будущее-2020"

Секция «Мир моих увлечений»

Исследовательский проект

«Забытая корона русских красавиц».

Выполнила ученица 5 класса Веселова Алёна

Руководитель: учитель технологии

Тихонова Надежда Алексеевна.

2020 г.

Содержание

Содержание…………………………………………………… 2 стр.

Введение………………………………………………………3- 5 стр.

Основная часть………………………………………………5 -13 стр.

История возникновения кокошника…………………............5-6 стр.

Устройство кокошника…………............................................ 6-7 стр.Виды кокошников ……………….......................................... 7-8 стр.

Кокошники Саратовского края ……………….....................8 -11 стр.

Мировая мода с русским акцентом………………………11-12 стр.

Практическая часть ………………………………................12-13 стр.

Заключение…………………………………………………… 14 стр.

Список использованных информационных источников…………………………………………… ..............15 стр.

Приложения …………………………… ...................... 15 – 17 стр.

«..Национальная одежда дает человеку ощущения единства со своим народом, устанавливает связь через века с прошедшими и грядущими поколениями, вплетает личность в узор вечности». А.Аверьянов

Посещая праздничные концерты в нашем Доме культуры, мы не раз обращали внимание на красивые наряды вокального коллектива «Родные напевы». Обязательным элементом этих концертных костюмов являются чудесные головные уборы – кокошники. Своей красотой кокошники вызывают восхищение, когда смотришь исторические фильмы, фильмы по мотивам русских народных сказок, иллюстрации к сказкам, картины художников – портретистов, выступления народных коллективов. Именно поэтому мы заинтересовались этим сказочным головным убором - кокошником, и это обусловило выбор темы исследования. Нам захотелось узнать о них как можно больше, узнать о кокошниках женщин Саратовского края. Актуальность работы состоит в том, что изучение истории кокошника расширит наш кругозор и наши знания о жизни наших предков, их национальных костюмах, продемонстрирует связь времён и поколений.

Цель работы: исследовать историю кокошника на Руси и в Саратовском крае, происхождение слова кокошник, а так же изготовить кокошник с целью исследования назначения в русском народном костюме. Для достижения этой цели нами решались следующие задачи:

- подобрать литературу по выбранной теме;

- изучить научную, историческую литературу;

-посетить Саратовский областной музей краеведения, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева;

- посетить сельскую библиотеку, Дом культуры;

-отобрать необходимый материал, проанализировать его;

- выяснить значимость кокошника для русского народа;

- изучить способы изготовления кокошника и изготовить его;

Объект исследования: головной убор – кокошник.

Предмет исследования: назначение кокошника, как одного из элементов русского народного костюма.

Гипотеза исследования: знания о культурных традициях русского народа через изучение и изготовление кокошника, повысит наш уровень знаний о жизни, обычаях и традициях наших предков.

В ходе работы мы использовали следующие методы:

- Теоретические (изучение, анализ, обобщение исторической, научной литературы);

- Эмпирические (беседы, посещение музеев, сельской библиотеки, Дома культуры);

- Интерпретационные (качественная обработка результатов).

- Практические (изучение технологии изготовления кокошника; изготовление кокошника).

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты теоретической и практической части этой работы могут использоваться на уроках музыки, изобразительного искусства, технологии, при проведении школьных праздников.

Одним из главных элементов костюма с древности являлся головной убор. Кроме своего главного назначения – сохранять голову в тепле, он выполнял ритуальную и различительную функции. Не нарушая традиций общества, человек стремился хоть чем-то выделить себя внешне. Без головного убора комплект одежды был бы неполным и согласно обычаю древних восточных славян даже и не мыслился. С непокрытой головой, "простоволосой", женщина не показывалась ни на людях, ни на улице, ни даже дома. Головные уборы делились на девичий и женский. Основной тип женского головного убора состоял из кички или сороки, богатого набора платков, шалей и подшальников и кокошника.

Кокошник иногда называют «забытой короной русских красавиц». Это действительно так: он давно стал национальным символом России, как кимоно у японских барышень, как задорные яркие венки у украинских девушек. Кокошник прошел очень долгую историю становления и развития.

История возникновения кокошника

Кокошник — это старинный головной убор, символ русского национального костюма. Название происходит от древнерусского слова «кокошь» («курица», «наседка»). Существует несколько версий появления кокошника. Одна из них — византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов. Изготавливали кокошники в больших сёлах, в городах или при монастырях мастерицы - кокошницы. Сначала они расшивали золотом и серебром дорогую ткань, а затем натягивали ее на берестяную основу. Довольно часто кокошники расшивали жемчугом. Цена некоторых изделий доходила до 300 рублей ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Только удивительная фантазия, безупречный вкус и мастерство русского народа могли привести к появлению такого разнообразия вариантов кокошника. Мы рассматриваем русский головной убор как предмет гордости предками, ведь, по сути, изготавливали головной убор мастерицы, порой даже безграмотные, однако с врожденным чувством прекрасного. Долгое время кокошник был «опальным»: с приходом к власти Петра I стало ясно, что ему больше нет места в государстве, которое следовало традициям Европы. Этот головной убор было строго запрещено носить знатным дамам, его могли позволить себе надеть лишь крестьянки, купчихи, мещанки и жены священнослужителей. Так кокошник попал в опалу, где и оставался до самого возведения на престол императрицы Екатерины II, которая очень интересовалась традициями русского народа. Она и вернула в моду кокошник, вывела его из забытья. Сначала она использовала его в качестве маскарадного костюма, чтобы подчеркнуть свою связь с новой культурой. Но затем кокошник настолько вошел в моду, что его снова стали носить придворные дамы, и он прошел несколько новых ступеней развития. Николай I ввел кокошник в качестве обязательного элемента придворного платья фрейлин. До самой революции 1917 года этот головной убор оставался обязательным при посещении официальных мероприятий при дворе. В Новое время вплоть до 1920-х кокошник сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошником, золотым подзатыльничком!».

В середине 19 века стало модно заказывать драгоценные тиары, напоминающие кокошник. Эта традиция сохраняется и сейчас: многие тиары ювелиры создают, вдохновляясь традициями русского головного убора.

Устройство кокошника

Кокошник представляет собой по сути шапочку, к которой прикреплялся гребень (обычно из бересты), который обтягивали дорогой тканью и старательно вручную расшивали драгоценными камнями, жемчугом, золотыми и серебряными нитями. Менее богатые дамы использовали бисер, фольгу, стекло, парчу, бархат и другие «красивости».

Кокошник состоял из нескольких основных элементов:

-

Шапочка или волосник – лента или специальная шапочка, на которую пришивался сам «веер». Шапочки часто тоже богато украшались и декорировались. Замужние дамы носили только полностью закрытый кокошник, который полностью прятал волосы (потому что непокрытые волосы замужней дамы сулили дому несчастья и беды), а у незамужних девиц мог открывать косу.

-

Очелье – собственно, сам кокошник-гребень. Его делали из бересты или металлической ленты, обтягивали дорогой тканью и расшивали.

-

Ленты – с их помощью кокошник крепился на голове.

Кроме того, существовали очень богатые украшения для кокошника. Например, затылок могли покрывать позатыльником – специальным бархатным платком, расшитым узорами. Сам кокошник же нередко накрывали платком – с его макушки спускали драгоценную вуаль или фату, которая достигала плеч и часто закрывала даже грудь.

Для особо торжественных случаев кокошник мог дополнительно украшаться специальной поднизью – это особая сетка, расшитая жемчугом и частично закрывающая лоб. Она придавала более богатый и роскошный вид и часто служила элементом свадебного наряда.

Виды кокошников

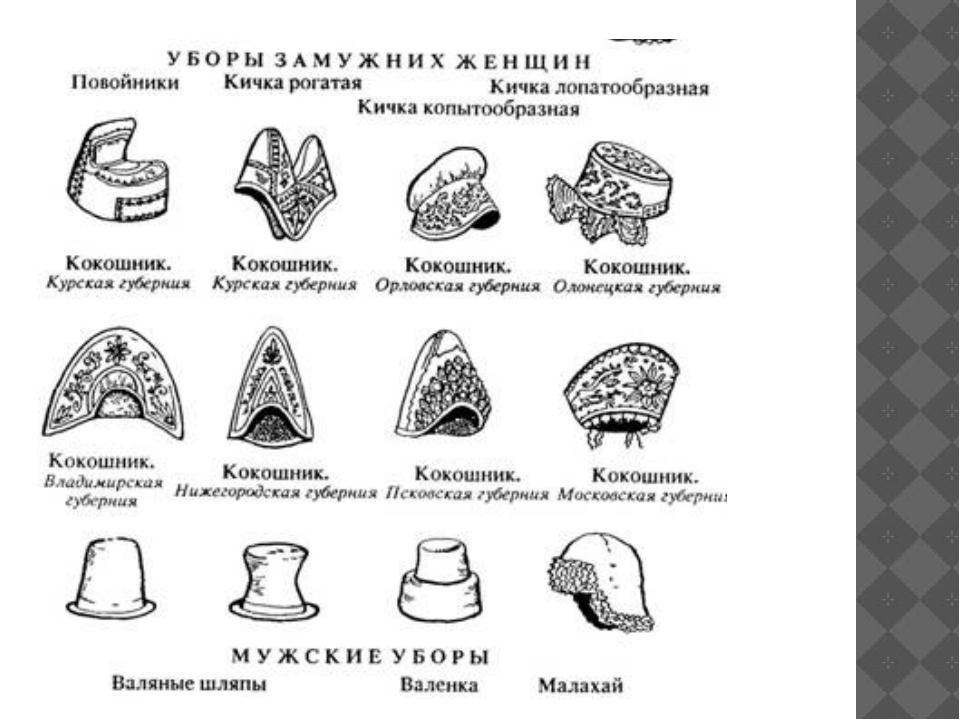

По конструкции выделяют четыре вида кокошников:

1. Однорогий кокошник обычно имел бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей.

2. Кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским верхом имел небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник – полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь - жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее.

3.Кокошник с плоским овальным верхом имел выступ надо лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным подзатыльником.

4. Двугребенчатый, или седлообразный кокошник – с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался он обычно с налобником - узкой полоской ткани, завязывавшейся вокруг головы.

Форма гребня менялась в зависимости от местоположения женщины. В разных губерниях существовали свои формы «веера», которые были продиктованы традициями.

Кокошники Саратовского края

Изучив различные источники литературы, посетив музей, я смогла узнать, что в Саратовском крае, в костюме так же использовали кокошник, как элемент народного костюма.

12 марта 2019 г. в Саратовском областном музее краеведения проходила выставка «Народ, одетый в самоцветы». На выставке в качестве экспонатов были представлены национальные головные уборы народов Саратовского Поволжья XIX – начала XX века, являвшиеся неотъемлемой частью любого женского костюма.

Для Саратовской губернии, как и для всей территории России, были характерны две категории головных уборов: девичьи и женские. Одним из самых распространённых головных уборов замужних женщин в Саратовской губернии были кокошники, разнообразные по конструкции и украшению. На выставке был представлен свадебный кокошник из села Толстовка Саратовского уезда, украшенный парчовыми лентами. Он мог покрываться канаватным платком, который экспонировался рядом. Представлены и девичьи головные уборы - «ленты». Они сделаны в виде повязок из бархата и парчовых лент на твёрдой основе из древесной коры и картона. Привлекает внимание своей формой и декоративным убранством чувашский девичий (обрядовый) свадебный головной убор «тухья», расшитый разноцветным бисером. В древности бисерные украшения были связаны с магией, являлись оберегами, защищавшими от злых духов и других опасностей. Татарский женский праздничный головной убор калфак имел несколько вариантов, богато украшался вышивкой, расшивался золотыми и серебряными нитями, бисером. На выставке был представлен красный бархатный калфак, расшитый белым бисером, бытовавший в городе Кузнецке. В традиционном национальном костюме народов Саратовского Поволжья головные уборы по праву занимают особое место. Они являются памятниками народного искусства, имеют многовековую историю, содержат в себе богатые художественные традиции.

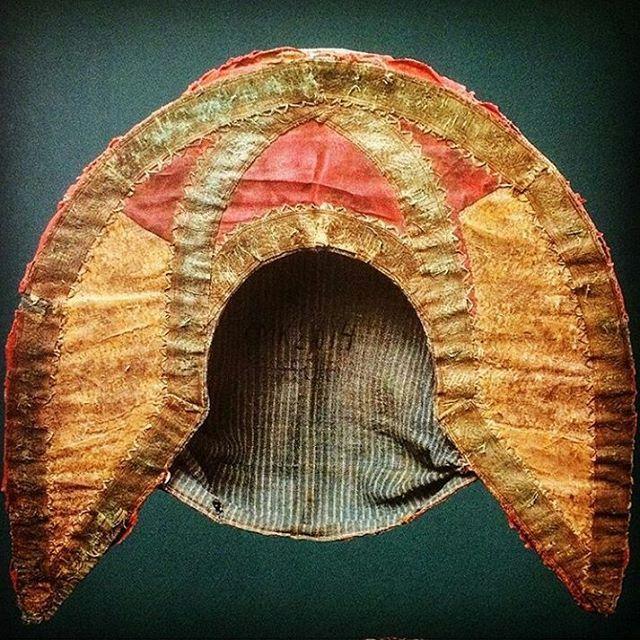

Коллекция русского народного костюма в Саратовском областном музее краеведения, насчитывающая около 400 предметов, включает в себя образцы мужской и женской праздничной и будничной одежды конца ХVIII – начала ХХ вв. В ней собраны как отдельные ее детали, так и полные комплексы, а также различные дополнения: головные уборы, украшения, обувь, бытовавшие в основном на территории бывшей Саратовской губернии записей о времени и месте их создания, социальной принадлежности. Завершением любого женского костюма был головной убор. Головные уборы, составляющие значительную часть коллекции, в основном принадлежали замужним женщинам. Большая их часть 251 состоит из волосников, повойников, сборников конца ХIХ – начала ХХ вв. Среди них есть и старинные кокошники, характерные для сарафанного комплекса одежды, а также головные уборы поневного комплекса – сороки и косинка. Датируются они ХVIII – первой половиной ХIХ в. Поражает разнообразие форм кокошников, хранящихся в отделе тканей, в виде небольшой шапочки, каблучка, полумесяца, трапеции. Кокошники из коллекции князя В. Васильчикова изготовлены в виде шапочки, аналогичной головным уборам северновеликорусских губерний: Архангельской и Олонецкой. Трапецевидный кокошник «шапка» напоминает головные уборы южновеликорусских губерний – Тамбовской, Орловской, Воронежской. Кокошник в форме полумесяца из села Голицыно Саратовского уезда повторяет очертание кокошников Новгородской и Костромской губерний. Очелье кокошников положено на твердую основу: из древесной коры, дощечки, картона. У некоторых из них в верхней части очелья вставлена распорка: пруток, согнутый дугой. Кокошники делались из кумача, холста, бархата, штофа, парчи, украшались позументными лентами, стразами, вышивкой золотыми и серебряными нитями. Богатством убранства отличаются праздничные кокошники из собрания князя Васильчикова. Выполненные из фиолетового и малинового бархата, парчи, они расшиты бисером, перламутровыми плашками, золотой и серебряной нитью, украшены поднизью из речного жемчуга. Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. в Саратовской губернии были распространены повойники (волосники), сборники в виде мягкой шапочки с невысоким очельем. Шились они из ситца, пестряди, холста, шелка, кашемира, пестрых лоскутов. Крепился повойник на голове с помощью завязки-вздержки. Некоторые из них на макушке имеют отверстие, по рассказам крестьянок деревни Гартовка, делавшееся для того, «чтобы грехи вылетали». Праздничные повойники украшены нашивками из кумача, бархата, позументной тесьмой, блестками, бисером, вышивкой. Сборник из кумача, бытовавший в с. Елшанка Хвалынского уезда, вышит желтой, голубой, белой, зеленой бумагой в технике «тамбур» растительным орнаментом из волнистого побега и трехчастной композиции, из стилизованного цветка со стоящими по сторонам петухами. Повойник, по данным этнографической экспедиции в Петровский уезд, бытовал у пожилых женщин еще в середине 1920-х гг. Поверх него покрывали платок. Но уже значительное число женщин можно было встретить с раскрытой головой и с прической не на две косы, а с узлом на макушке. Платки ситцевые и зимние шали и полушалки фабричного производства совершенно вытеснены самодельными вязаными шерстяными или полушерстяными полупосконными. К головным уборам южновеликорусского типа относится «сорока» и косинка, бытовавшие у русской мещеры Сердобского уезда. Девичьи головные уборы представлены «повязками», «лентами» из с. Русская Норка Петровского уезда, с. Толстовка Саратовского уезда, с. Калуга Новоузенского уезда Самарской губернии. При их изготовлении использовали золотые галунные ленты, парчу, бархат, атлас, шелк. Девичьи головные уборы делались в виде полумесяца, как, например, свадебная повязка из с. Русская Норка Петровского уезда, или в виде ленты. Девичий головной убор – прозумент из с. Калуга Новоузенского уезда сшит из позументной ленты, заложенной в «банты» – бантовую складку. В качестве прокладки использовались кора, картон, а при изготовлении повязки из с. Русская Норка Петровского уезда были использованы письма 1847 г., обнаруженные во время реставрации. Очелье выкладывалось позументом, нашивками из бархата, шелка, расшивалось блестками, перламутровыми розетками. Коллекция русского народного костюма Саратовского областного музея краеведения достойна самого пристального внимания и представляет несомненный интерес для историков, этнографов и искусствоведов.

Мировая мода с русским акцентом

Современные кутюрье и мир моды давно не могут обойтись без русского кокошника — подкупающее сочетание роскоши и простоты заставляет снова и снова обращаться к этому символу русского традиционного костюма, придавая ему новые формы. Русский кокошник часто становится «гостем» на подиумах лучших в мире модельеров, признанных мастеров высокой моды: именно этот аксессуар популяризировала французская художница Жанна Ланвен; модный дом Франции «Огюст Боназ» в начале 20 века изготавливает кокошники из пластмассы, которые быстро разойдутся среди модниц; признанный легендарный кутюрье Карл Лагерфельд (между прочим, именно он сейчас представляет модный дом «Шанель») создал коллекцию «Париж-Москва» в 2009 году, где украсил головы моделей изысканными фантазийными кокошниками. Кокошник носили и героини знаменитых, легендарных фильмов. В трилогии «Звездные войны» королева Амидала надевает изумительный русский наряд, а на ее голове красуется головной убор, напоминающий кокошник русских красавиц.

В 30-е годы кокошник становится особенно популярен. Этот красивый головной убор становится традиционным на Западе в качестве свадебного головного убора-тиары. Если вспомнить Евгению Йоркскую или невесту принца Гарри – МеганМаркл, герцогиню Сассекскую, то становится понятно, что популярность кокошника никуда не делась с течением веков – наоборот, даже монаршие особы вдохновляются этим традиционно русским головным убором!

Практическая часть.

Для выполнения кокошника мною были изучены их виды, так же проанализированы исторические данные по теме, изучены способы его изготовления и использован один из этих способов.

Технологическая карта изготовления кокошника

Таблица 1

| Этапы выполнения | Графическое изображение | Инструменты, материалы |

| Сделать выкройку кокошника |

| Линейка, карандаш, бумага |

| Изготовить шаблон из картона |

| Линейка, карандаш |

| Вырезать шаблон - основа для кокошника |

| Ножницы |

| Перенести на ткань по готовому шаблону с припуском 1-2 см. |

| Готовый шаблон, ткань, портновской мел |

| Соединить основу кокошника с тканью (с помощью клея) |

| Готовая основа, ткань, клей |

| Отделка кокошника |

| Бусины, клей, нитки, иголка, ткань |

| Изделие готово! |

|

|

В последние годы стали уделять внимание возрождению национальных традиций, которые становятся исторической памятью. Кокошник имел очень большую роль для русского народа - это очень важная и обязательная часть повседневной и праздничной одежды.

Работа по изготовлению кокошника, помогла мне ближе познакомиться с историей «Русских головных уборов XIX-XX в.». Работать над этой темой мне было очень интересно. Закончить свою работу я хочу словами протоиерея А.Аверьянова « Жив народ и нация не исчезнет, пока поют люди народные песни и носят национальные одежды, пока общаются они с молитвой к Богу».

Список использованных информационных источников:

-

Л. В. Маковцева Русский народный костюм в собрании Саратовского областного музея краеведения (конец ХVIII – начало ХХ века)

-

https://bitvasalonov.ru/kokoshnik-svoimi-rukami-iz-bumagi-dlya-detei-kokoshnik-idei-i.html

-

https://www.kramola.info/blogs/rusy/chem-na-rusi-kosy-pokryvali-o-vazhnosti-zhenskogo-golovnogo-ubora

-

https://pikabu.ru/story/kokoshnik__zabyitaya_korona_russkikh_krasavits_4935167

-

https://www.culture.ru/s/vopros/kokoshnik/

-

https://hystoryfashion.ru/golovnyie-uboryi/istoriya-kokoshnika.html

Приложения

Выступление вокальной группы народной песни «Родные напевы»

ДК п.Сергиевский

Я в концертном народном костюме В поселенческой библиотеке.

в ДК п.Сергиевский.

Кокошник "лунник" из коллекции Саратовского краеведческого музея.

Виды кокошников

9

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Исследовательский проект «Забытая корона русских красавиц». (2.25 MB)

Исследовательский проект «Забытая корона русских красавиц». (2.25 MB)

0

0 684

684 19

19 Нравится

0

Нравится

0