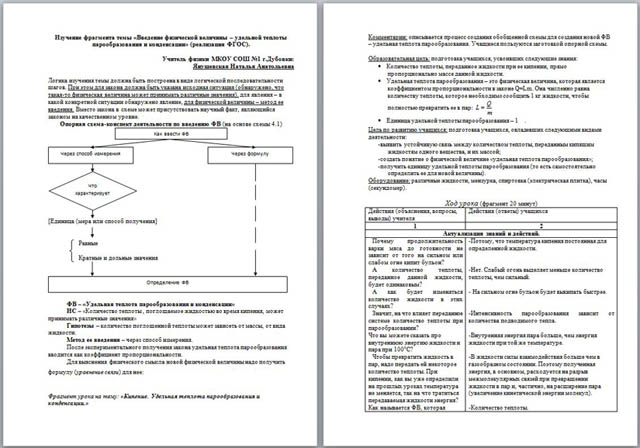

Логика изучения темы должна быть построена в виде логической последовательности шагов. При этом для закона должна быть указана исходная ситуация (обнаружено, что такая - то физическая величина может принимать различные значения), для явления – в какой конкретной ситуации обнаружено явление, для физической величины – метод ее введения. Вместо закона в схеме может присутствовать научный факт, являющийся законом на качественном уровне.

ФВ – «Удельная теплота парообразования и конденсации»

ИС – «Количество теплоты , поглощаемое жидкостью во время кипения, может принимать различные значения»

Гипотезы – количество поглощенной теплоты может зависеть от массы, от вида жидкости.

Метод ее введения – через способ измерения.

После экспериментального получения закона удельная теплота парообразования вводится как коэффициент пропорциональности.

Фрагмент урока на тему: «Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. »

Комментарии: описывается процесс создания обобщенной схемы для создания новой ФВ – удельная теплота парообразования. Учащиеся пользуются заготовкой опорной схемы.

Образовательная цель: подготовка учащихся, усвоивших следующие знания:

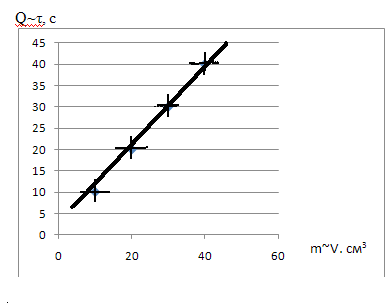

Количество теплоты, переданное жидкости при ее кипении, прямо пропорционально массе данной жидкости.

Удельная теплота парообразования – это физическая величина, которая является коэффициентом пропорциональности в законе Q=Lm. Она численно равна количеству теплоты, которое необходимо сообщить 1 кг жидкости, чтобы полностью превратить ее в пар/

Цель по развитию учащихся: подготовка учащихся, овладевших следующими видами деятельности:

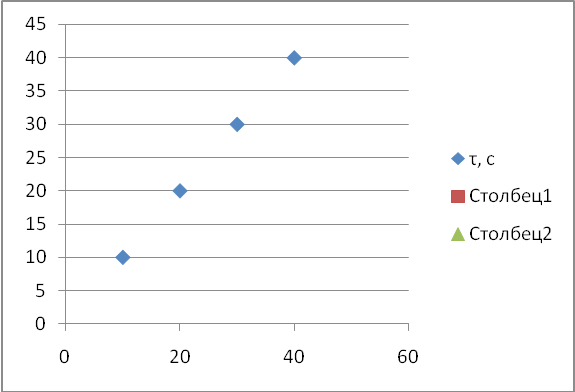

выявить устойчивую связь между количеством теплоты, переданным кипящим жидкостям одного вещества, и их массой;

создать понятие о физической величине «удельная теплота парообразования»;

получить единицу удельной теплоты парообразования (то есть самостоятельно определить ее для новой величины).

Оборудование: различные жидкости, мензурка, спиртовка (электрическая плитка), часы (секундомер).

Ход урока (фрагмент 20 минут)

Актуализация знаний и действий.

Почему продолжительность варки мяса до готовности не зависит от того на сильном или слабом огне кипит бульон?

А количество теплоты, переданное данной жидкости, будет одинаковым?

А как будет изменяться количество жидкости в этих случаях?

Значит, на что влияет переданное системе количество теплоты при парообразовании?

Что вы можете сказать про внутреннюю энергию жидкости и пара при 1000С?

Чтобы превратить жидкость в пар, надо передать ей некоторое количество теплоты. При кипении, как вы уже определили на прошлых уроках температура не меняется, так на что тратиться передаваемая жидкости энергия?

Как называется ФВ, которая характеризует интенсивность процесса «кипение»?

Полностью ли определено понятие количества теплоты при кипении?

Что мы должны сделать, чтобы правильно определить физическую величину?

Какие способы введения ФВ нам знакомы?

Приведите пример ФВ, которая вводится через меру или способ измерения.

Приведите примеры ФВ, которые вводятся формулой.

Как мы получили в этих случаях формулу ФВ?

В каких законах коэффициент пропорциональности стали этими ФВ (о которых вы говорили)?

Весь материал – смотрите документ.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

ᄃ

ᄃ

Урок физики "Удельная теплота парообразования и конденсации" (0.16 MB)

Урок физики "Удельная теплота парообразования и конденсации" (0.16 MB)

0

0 1352

1352 202

202 Нравится

0

Нравится

0