| СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Венок прославленных имён» Посвящаем всем генералам,

Всем полковникам,

Всем подполковникам,

Всем майорам и капитанам,

Всем старшинам и сержантам,

Всем рядовым,

Всем труженикам тыла,

Которым их дети,

Их внуки, их правнуки

Обязаны вечно

Зеленой травой, голубой речкой

Синим небом, серебряным воздухом

Всем, что называется жизнь. |

| Цель проекта: познакомить с земляками- лопатинцами, кто ковал победу на фронте , кто шел к ней и пал в борьбе за Отечество во время Великой Отечественной войны.

Задачи проекта:

Формировать гражданские качества у обучающихся. Углубить знания детей об историческом и героическом прошлом Родины, Великой Отечественной войне 1941-1945года. Изучить общественное мнение: «Почему мы не вправе забывать тех, кто отстоял для нас Великую Победу?» Исследовать, какой вклад в победу на фронте внесли наши земляки- лопатинцы.

Гипотеза: для того, чтобы жить в мире сегодня, мы не вправе забывать ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945года. Описание проблемы Наше время- время бурных социальных и экономических перемен, преобразования общества - требует от каждого человека утверждения активной гражданской позиции. Сила Российского государства, процветание его граждан, стабильная экономическая ситуация прежде всего зависят от творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения, знания исторического прошлого, героико- патриотических традиций нашей Родины, формирования у младших школьников чувства гордости за величие страны, уважения к старшему поколению. В 2015 году вся страна отмечает 70-летие Великой Победы, что позволяет по-новому обратиться к истокам и истории гражданско-патриотического воспитания на примерах истинного мужества, глубокой любви к Родине. Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Актуальность Младший школьный возраст - период, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию, позволявшую решать вопросы исторической важности. Сегодня патриотизм - важнейший фактор мобилизации страны, необходимый для ее охранения и возрождения. Мероприятие призвано способствовать формированию чувства патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины, учит ценить мир. Организовывая воспитательную работу, я, как классный руководитель должна учесть, что наше прошлое включает огромный идейный, нравственный заряд, помогающий делать человеческую личность гордой за нашу Родину, наших людей, которые в смертельных схватках с врагами отстояли свободу и независимость государства. Священна память о народных героях, бессмертен подвиг советского человека, солдата и труженика, в Великой Отечественной войне. Именно поэтому в работе по патриотическому воспитанию в школе важно показать самоотверженность и героизм нашего народа в борьбе за свободу, показать на конкретных примерах, на фактах из биографий родственников обучающихся. Время неумолимо. С каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов той страшной войны. Но воспоминания об этих людях должны сохраниться.

Проект «Венок прославленных имён» предполагает сформировать гражданские качества у учащихся, воспитать патриота своей страны, развить познавательную активность, углубить знания детей об историческом и героическом прошлом Родины, Великой Отечественной войне 1941-1945года. Знакомит с земляками- лопатинцами, кто ковал победу на фронте , кто шел к ней и пал в борьбе за Отечество во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта изучается общественное мнение: «Почему мы не вправе забывать тех, кто отстоял для нас Великую Победу?» В проекте исследуются: вклад лопатинцев в победу на фронте и в тылу, исторические источники-хранители памяти о грозных сороковых. После завершения проекта учащиеся смогут: - узнать о героическом прошлом Родины; - познакомиться с лопатинцами -героями Великой Отечественной войны; - находить, анализировать, обрабатывать информацию; - работать в команде, быть лидером; выполнять разные роли и обязанности; продуктивно взаимодействовать с другими; уметь сопереживать; уважать различные мнения. Возрастная группа учащихся, класс 7-10 лет, 1-3 класс. Время для выполнения проекта (приблизительно) 10 месяцев ( май 2014 – февраль 2015) Основополагающий вопрос : Почему мы должны знать и помнить ветеранов Великой Отечественной войны? Целевые группы: Дети: специально организованная деятельность, совместная деятельность педагога и ребенка (подгруппы детей), самостоятельная детская деятельность. Педагоги: активная методическая работа, интеграция деятельности по формированию патриотизма. Родители: оказание консультативной помощи, содействие педагогам по теме проекта, участие в мероприятиях школы и класса.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА I этап. Подготовительный. Перед проектом учитель проводит родительское собрание «Знакомство родителей с методом проекта». Учитель показывает вводную презентацию, знакомит с безопасностью работы в Интернете. 1 урок. Используя вводную презентацию, учитель проводит «Мозговой штурм», определяет уровень осведомленности детей по данной теме. Распределение по группам, обсуждение общего плана проекта, планирование работы над проектом в группах. Экскурсия в Зал Боевой славы, школьный музей. Им так много пришлось пережить: Их тысячами забирала война, Ужасы войны на фронте, Но они победили! Непосильную работу в тылу, Для того, чтобы жили мы! Горечь и унижение плена. Сейчас они нуждаются в нашей поддержке. Но они выстояли! Помните о них всегда - Классный час «Улица моего детства».

II этап. Исследование 2 урок. Во время исследования происходит обмен информацией, ее анализ, редактирование текстов, проводится консультация по сбору и обработке материала. Ведется работа по оформлению работ.

III этап. Оформление проекта Идет работа по выполнению проекта. Проверяются и оцениваются результаты работы в группе, выясняются причины удач и неудач.

IV этап. Защита проекта Презентация проекта на классном родительском собрании. Защита проекта на открытом уроке.

Выводы: знать историю своей Родины важно. Помнить тех, кто ковал победу на фронте и в тылу, кто шел к ней и пал в борьбе за Отечество, ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, - необходимо, ради нашего мирного будущего.

Заключение: проведя исследования, мы сделали следующие выводы

1. Важно изучать исторические источники и знать историю своей страны и малой Родины.

2. В нашем селе знают и помнят героев Великой Отечественной войны.

3. В городе и районе много памятников неизвестному солдату, а так же мемориальных досок. 4.Для ветеранов организуются праздники, их приглашают в школы на классные часы.

Участники:

ученики 1 и 3 класса филиала МОУ «Корневская СОШ» «Лопатинская ООШ»

Руководитель:

Колесникова Ирина Викторовна, классный руководитель 1 и 3 классов.

|

Источники информации:

Авторская разработка

Материалы,фотографии из архивов школьного музея, школьной библиотеки, рассказы родственников.

http://istoricheskie-lichnosti.narod.ru/stalin.html

images.yandex.ru фотографии ВОВ 1941-1945

Проект «Венок прославленных имён»

Вот пролетают за вехой вехи.

И мир уже в двадцать первом веке,

Но будут помнить потомки свято

Подвиг солдат века двадцатого!

Пусть память хранить помогут эти

70 ШАГОВ К ПОБЕДЕ.

Год 1945... Год 2015.

Между ними 70 лет мира и памяти.

Память - это благодарность.

Память – это долг.

Память – это жизнь.

Я помню, значит, я живу.

Война…

Вспомним всех поименно,

Горем вспомним своим…

Это нужно – не мертвым!

Это надо живым!

Роберт Рождественский.

Пресняков Александр Васильевич.

Родился 14 октября 1917 года в селе Лопатино ныне Скопинского района Рязанской области в семье служащего. Русский. Окончил 7 классов школы и школу ФЗУ по специальности авиационного моториста в Москве. Без отрыва от производства окончил планерную школу. Работал мотористом в школе полярной авиации Главного управления Северного морского пути в городе Николаеве. Летом 1939 года досрочно окончил летное военное училище, созданное на базе этой школы. Принимал участие в войне с Финляндией 1939-1940 годов. На начало Великой Отечественной войны Пресняков пилот самолета МБР-2 41-й отдельной авиационной эскадрильи ВВС Балтийского флота. За первые две недели боевых действие совершил 14 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку колонн врага, военно-морских баз. К началу 1944 года совершил 222 боевых вылета, лично потопил 2 транспорта, 2 тральщика, уничтожил 5 вражеских самолетов на аэродромах. В боях за снятие блокады Ленинграда уничтожил бомбовым ударом штаб германской дивизии. Основной разведчик погоды в полку. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 года. Позднее уничтожил ещё три крупных транспорта противника и тральщик. Всего за время Великой Отечественной Войны совершил 370 боевых вылетов. С 1961 по 1968 заместитель командующего авиацией Тихоокеанского флота. С 1969 года, работая начальником филиала государственного научно-испытательного авиационного института им. Чкалова, проживал в городе Феодосии. После выхода в отставку в 1982 году Александр Васильевич Пресняков являлся председателем Феодосийского городского совета ветеранов войны, труда и военной службы. Был членом Коммунистической партии Украины. Был избран Почетным гражданином города Феодосия.Умер 27 апреля 2010 года. Награждён орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, тремя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, тридцатью медалями. Почетный гражданин города Феодосии.

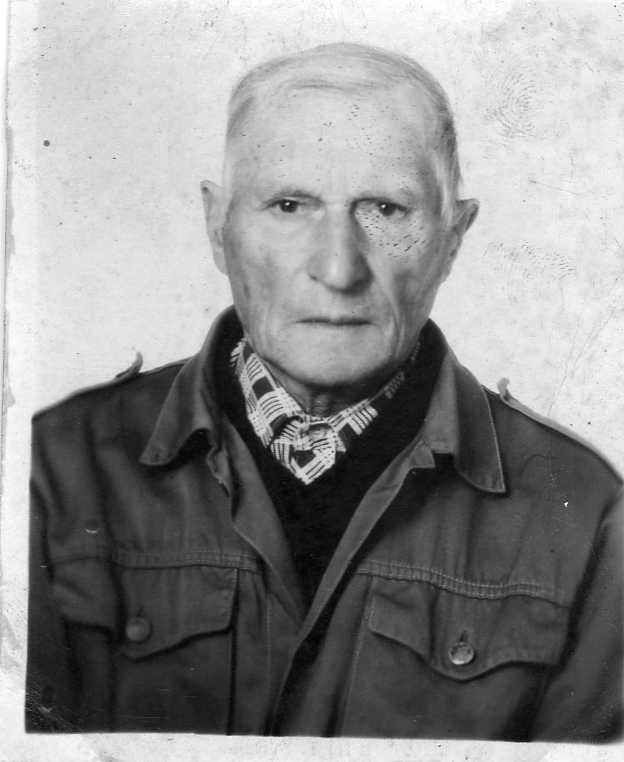

2.Казимиров Василий Васильевич

Василий Васильевич Казимиров родился 27 апреля 1924 года в ныне не существующей деревне Стрелецкая Дубрава Скопинского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье Пелагеи и Василия Казимировых. Мальчик был предпоследним ребенком и рос среди трех старших братьев, старшей и младшей сестер. Можно сказать, что мать – Пелагея Филипповна, одна воспитывала детей. Отец – Василий Иванович, воевал в Первую мировую, попал в плен к немцам, был ранен и умер ещё до Великой Отечественной. Многодетная семья вступила в колхоз «Красная Дубрава». Юный Вася окончил 5 классов и трудился в поле наравне со всеми. Вскоре один за другим на фронт стали уходить односельчане, ушли и старшие братья. В колхозе остались лишь женщины, дети и старики. Когда Василию исполнилось 18 лет, его призвали в ряды Красной Армии, и 20 августа 1942 года мать проводила новобранца в нелегкую дорогу. Около полугода Василий проходил подготовку в школе младших командиров запасного артиллерийского полка. Быстро пролетели месяцы учебы и в начале 1943 года, овладевшего своей военной специальностью, молодого артиллериста перебросили в 275 гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк. Солдатам была поставлена задача развивать наступление на территории Сумской области. Боевое крещение наводчик Казимиров принял в небольшом селении у входа в полуразрушенную церковь, где была развернута боевая позиция огневого расчета. В первом же бою погибает командир, и Василий берет командование на себя. После долгого боя противник был разгромлен. За успешное сражение Василий Казимиров получил свою первую награду – медаль за Отвагу. В последующие годы куда только ни забрасывало Василия Казимирова: он был участником боев за Курск и Белгород, за станцию Поныри на Курской дуге, за Севск и Бобруйск. Но, пожалуй, свой главный подвиг старшина Казимиров совершил летом 1944 года, когда его полк с боями перешагнул через государственную границу СССР и развернул активные боевые действия на территории Польши. Атаки противника были успешно отбиты, артиллеристы на прямой наводке из орудия в упор расстреляли до батальона пехоты, уничтожили 4 пулемета и минометную батарею противника. Когда орудия ствола из-за перегрева отказало в работе, с помощью всего личного состава батареи советские солдаты продолжали расстреливать из автоматов подступающее подкрепление противника, при этом огнем из личного оружия Василий Казимиров уничтожил 75 солдат и офицеров врага.За успешное выполнение задания при форсировании Вислы и удержании плацдарма Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года командиру орудия 275-го истребительного противотанкового артполка В.В. Казимирову было присвоено звание Героя Советского Союза.Победу Василий встретил в Берлине. Там же до 1946 года был начальником подсобного хозяйства. Новая должность, можно сказать, послужила началом к развитию будущей деятельности Василия Васильевича. После окончания войны он доучился в школе рабочей молодежи, затем окончил Ленинградский торговый институт и вернулся на родную Скопинскую землю.В послевоенное время и до конца жизни Василий Васильевич много работал, организовывая в Скопинской районе торговлю. Строил магазины, был председателем районного потребительского союза, писал статьи, воспоминания, много раз встречался с молодежью и ветеранами. Похоронен на городском кладбище г. Скопина.

3.Колотовкин Иван Михайлович

Не за награду шёл в бой советский солдат. В атаку его поднимали любовь к земле, родным и близким, которых он оставил, святая ненависть к лютому врагу, боль за поруганные города и сёла. Но за каждой боевой наградой – мужество. Они как яркие меты войны. Каждый раз напоминают, какой ценой далась нам Победа. Война делала из вчерашних мальчишек настоящих мужчин. Делала сурово, иногда жестоко. Но при всём этом была она для них каждодневной тяжёлой, часто смертельной, опасной работой. И лучше с ней справлялись, а, значит, полезнее были на фронте те, кто к труду в поте лица привыкал с мальчишеских лет.

Вот и наш односельчанин Иван Михайлович Колотовкин считал, что ему на войне, особенно в начале, пришлось чуть легче, чем некоторым новобранцам.

Родился он в селе Вороновка Скопинского района, в семье колхозников. Рано начал помогать родителям. Узнал цену и душистому караваю на столе, и сладко пахнущему стогу сена.

В марте сорок первого закончил восьмилетку, потом поступил в ФЗУ в рабочем посёлке Шаховская Московской области. Там его и застал тот памятный июньский день. С гурьбой своих сверстников пришёл в военкомат. Как тысячи таких же, как он, просился на фронт. Не взяли: лет не хватало. Тогда вместе с ребятами записался в ополченцы.

Когда минуло 18, попал в учебный батальон под Москвой. Получил звание младшего сержанта, противотанковое орудие и расчёт из четырёх человек, которыми должен был командовать. Первый свой бой принял недалеко от Ельца, у разбитой немцами до печных труб деревушки. День за днём постигали воинские премудрости командир орудия и четверо подчинённых его расчёта, до войны, занимавшиеся сугубо мирными делами.

К середине войны это был уже опытный расчёт, на счету которого были подбитые танки, десятки огненных точек противника. Каждый имел боевые награды.

Много дорог было пройдено нашим односельчанином, Иваном Михайловичем и все они были на его мундире. За первый подбитый танк «Тигр» в Курской битве был награждён медалью «За отвагу». За форсирование Вислы Колотовкина в числе многих бойцов, удерживающих плацдарм, представили к ордену Славы второй степени.

Война подходила к концу. Всё ближе было до Берлина. Но войти в него, как мечталось, Ивану Михайловичу не довелось. Он был тяжело ранен в боях за польскую землю, несколько месяцев пролежал в госпитале. В феврале 1945 года его комиссовали , и День Победы он встретил уже на родной скопинской земле. Встретил кавалером двух орденов Славы, двух орденов Красной Звезды, двух почётных солдатских медалей «За отвагу».

Кончилась война, но перед теми, кто её пережил , был другой фронт. Города и сёла лежали в руинах, вчерашнего солдата ждала истосковавшаяся по крепкой мужской руке нива . Ивана Михайловича избрали председателем колхоза. Он работал, как привык не жалея себя и не боясь усталости, заслужив за свой почётный труд мирные награды. Когда стало подводить здоровье, передал руководство в другие руки, а сам нашёл полезное дело, работал председателем исполкома Лопатинского сельского Совета, всегда помогая людям.

Стенин Иван Михайлович.

Жизнь каждого человека неразрывно связана с судьбой нашей Родины. К сожалению, немного осталось тех, кто прошёл горнило войны. Нет сегодня с нами и одного из непосредственных свидетелей тех событий, учителя физической культуры Лопатинской школы Ивана Михайловича Стенина. На протяжении 47 лет он воспитывал молодёжь и передавал свой богатый опыт Учителя и Гражданина. Этот опыт неоценим, потому что приобретался он не только в результате многолетней педагогической работы в мирное время, но и тогда, когда на нашу страну напал страшный враг – фашисты. Судьба И.М.Стенина, простого русского человека, в чём-то схожа с судьбами многих людей того поколения, которые отличались своей беззаветной преданностью идеалам, умением их защищать и быть настоящими патриотами своей Родины.

И.М. Стенин родился в селе Лопатино Скопинского уезда Рязанской губернии в далёком 1920 году. Родители его были крестьянами. Детство прошло как у всех. Видел юный Иван и коллективизацию и то, как родители с утра до ночи работали в колхозе. С группой ровесников бегал в местную школу, где научился читать и писать. Ване очень нравилось учиться, и слыл он одним из самых способных. Рос он крепким пареньком, был заводилой в ребячьих делах. Сверстники ценили в нём бескорыстность, честность. Желание прийти на помощь. Преданность физической культуре.

После школы Иван Михайлович отправился в Сталиногорск, где поступил в ФЗУ. Готовясь стать слесарем, он всё больше приобщался к спорту. Настоящих успехов добился в игровых видах спорта. Он в 1939-40 годах окончил специальные курсы инструкторов физической культуры.

Но началась вторая мировая война. В 1940 году Ивана призвали в армию, и для него начался новый период в жизни. Пройдя курсы молодого бойца на финской границе, Стенин в составе 172-го отдельного оперативного батальона был направлен на подавление бандитских формирований в Молдавии и Западной Украине. Здесь же и принял боевое крещение. На погранзаставе на р. Прут 22 июня 1941 года Стенин уже принял первый бой с регулярными немецкими войсками. Застава, где сражался боец Стенин, держалась 2 дня . Но не равны были силы. Пограничники оказались в тылу у немцев, и оставшиеся в живых с боем стали пробиваться к своим. Больше месяца продолжался этот рейд по тылам противника. Будучи физически сильным, Иван нес боеприпасы.

В составе действующей армии старший сержант артиллерии И.Н. Стенин участвовал в ожесточенных боях под Житомиром, Сталинградом, освобождал Варшаву, дошел до Берлина и расписался на стенах Рейхстага. За мужество, отвагу и героизм награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», имел 22 благодарности от Сталина.

В 1946 году был демобилизован. Приехал в Скопин. Работал на стадионе «Шахтер» инструктором физического воспитания. С сентября 1947 года стал учителем физкультуры Лопатинской школы, где проработал бессменно 48 лет.

6.Кутяшин Егор Анисимович

Кутяшин Егор Анисимович родился в с. Лопатино, Скопинского района, 1918 году.Рядовой солдат Великой отечественной войны, который начал её 22 июня на границе, оказался со своей частью в окружении, был ранен, попал в плен и оказался в одном из самых страшных концлагерей фашизма – Бухенвальде. А началось всё как обычно. В 1938 году призвали Егора на действительную военную службу, и оказался он в Белоруссии, в пригороде Минска. И попал солдат в водоворот событий, и повели его солдатские дороги всё дальше от родного дома.

«Сколько десятков и , даже, сотен километров исходили мы тогда, страшно вспомнить» - вспоминает Егор Анисимович. Однако усталые и разбитые в кровь ноги – это не беда. До настоящей крови дело тогда, в 1939 году не дошло, часть шла во втором эшелоне.

Настоящего лиха хлебнули во время финской кампании. Егору тогда только что исполнился 21 год. Досталось солдату, оказавшемуся в гуще событий. 26 февраля не Карельском перешейке его ранило осколком мины. Однако боевое задание он выполнил – разведал обстановку. Уже после этого – медсанбат, полевой госпиталь и лечение в г. Иваново. А после госпиталя дослуживал в родной стрелковой части.

Не успел он побывать дома, как началась ВОВ. Началась внезапно. И Егор Анисимович Кутяшин вместе с другими солдатами попал в плен. И началась его лагерная жизнь. Сначала был концлагерь в Польше, затем – Аушвиц, и, наконец – Бухенвальд. Оттуда было 2 пути – или на «вешалку», или в крематорий.

Пришлось лопатинцу за долгие годы плена и в одиночке сидеть , и каждодневную смерть товарищей наблюдать – всё пережил. Но дожил до дня освобождения, когда ворота «Фабрики смерти» , так называли Бухенвальд уже после войны, широко раскрылись и на территорию лагеря вошли американские танки.

Егор Кутяшин был передан в распоряжение советского командования и дослуживал он свою действительную службу до августа 1946 года. «Хорошо, что из одного лагеря да в другой не попал, на Колыму» - размышлял Егор Анисимович.- А ведь были и такие, некоторых из них я хорошо знал». Но и здесь повезло солдату.После демобилизации вернулся в Лопатино, начал работать на Стекольном заводе, женился.

За мужество и отвагу Кутяшин Егор Анисимович был награждён орденом Великой Отечественной войны 2 степени и медалями « За отвагу».

7.Вагин Пётр Семёнович

Вагин Пётр Семёнович, 1923 года рождения, ветеран ВОВ. Родился и жил в с. Лопатино на улице Центральной. Добровольцем ушёл на фронт. Сражался на Курско- Орловской дуге в составе 234 миномётного полка наводчиком, командиром отделения, связистом. Звание – младший сержант. Хорошо помнит бой в Румынии. Надо было срочно восстановить связь. Он взял провод и побежал соединять обрыв. Связь была восстановлена, но фашисты, заметив его, открыли миномётный огонь. Третий снаряд разорвался совсем рядом. Солдата завалило песком, только торчал край шинели. Его нашли товарищи и отправили в госпиталь, т.к. Пётр был ранен в голову и плечо. В госпитале ему вручили орден 3 степени. Имеет он орден Славы, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу в ВОВ», юбилейные медали, 15 благодарностей от Верховного главнокомандования, подписанные Сталиным и Жуковым. 2 мая 1945 года его полк форсировал р.Одер и они победно вошли в Берлин. Как и другие солдаты, Пётр Семёнович оставил надпись на стенах Рейхстага: «Здесь был младший сержант Вагин П.С.» В дни затишья от боёв он очень любил рисовать. Красок не было, рисовал карандашом на простой тетрадке. Его рисунки - это в основном портреты родственников. После войны работал на заводе. Имеет несколько Почётных грамот за свой труд.

8.Мекаев Василий Андреевич

Родился Василий Андреевич в с. Лопатино в 1923 году. Когда началась Великая Отечественная война, Василий Андреевич работал в колхозе трактористом. На фронт сразу не взяли: нужно было убрать с полей хлеб. Осенью 1941 года поступил в танковое училище. Быстро обучился водить танк и вскоре попал в самое горячее пекло войны - под Сталинград. Грохот танков, артиллерии, миномётов, лязг металла, дым, стоны раненых. Было очень страшно. После битвы Василий Андреевич не скрывал своих слёз. Здесь, под Сталинградом получил тяжёлое ранение, но город отстояли, враг был разгромлен. На своём танке сражался до 1945 года, вошёл в Берлин и расписался на Рейхстаге. Вернулся домой с медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». После войны помогал строить мир в родном селе.

9.Кондрашкин Алексей Алексеевич

Родился Алексей Алексеевич в 1924 году, и самый цветущий возраст молодости – 17 лет - совпал с началом самой страшной, самой кровавой войны в истории человечества.. А до этого он, как и многие его сверстники –лопатинцы, учился, правда только до 6 класса. Тринадцатилетний Алёша Кондрашкин вынужден был пойти трудитьсят. К. семья жила очень бедно. Сначала в Новиково на различных крестьянских работах, потом забирали, как многих других в то время, на торфоразработки. В 1940 году , как только получил паспорт, устроился Алексей на трубопрудковый завод.

В июне 1941 года его вместе со многими другими заводчанами, « не дотягивающими» до настоящего фронта , мобилизовали на трудовой фронт. Привезли на станцию Жуковка Смоленской области, раздали солдатский паёк, вывели рыть окопы. Именно здесь впервые Алексею Кондрашкину показался страшный окоп войны. Народу было видимо – невидимо, и фашистские «мессеры» повадились сюда упражняться в меткости. Защиты от них никакой не было. «Сколько тогда людей не вернулось вот с такого трудового фронта! – со слезами на глазах восклицает Алексей Алексеевич. – На моих глазах свалилась, как подкошенная, старшая дочь моего соседа.»

В августе 1942 года Кодрашкина А.А. направляют в Ульяновское танковое училище и через 3 месяца присваивают звание младшего сержанта. Он получает воинскую специальность механика- водителя. В ноябре выпускников училища отправляют на Нижнее – Тагильский танковый завод «покупать»себе боевую машину. Даже сейчас, по истечении стольких лет, А.А. очень чётко помнит номер своей первой «боевой подруги» - 3115.

Поначалу все были уверены, что их сразу бросят под Сталинград, где разворачивалось в то время самое значительное сражение второй мировой войны. Но нет, военная судьба распорядилась по-своему. После некоторых перемещений оказался наш земляк в 256-м танковом полку, который располагался в районе Понырей Курской области. Несмотря на то, что их часть стояла немного в стороне от направления главного удара , лиха хлебнуть довелось под завязку. Там его и ранило. Ногу быстро «подремонтировали» и в строй – авось не пехота, у механика – водителя танка нога «не ходовая часть».

В июле снова ранение и опять в ту же ногу. Рана, правда, была лёгкой, по касательной. Машину подбили, она горела, а ребят – кого убили, кого серьёзно ранило.

Лечился в полку, дали новую машину , и снова в бой за освобождение городов и населённых пунктов Курской области, Орловской, Белгородской…

Покатилась наша армия неудержимой лавиной на запад. А вместе с ней и крохотный, но такой необходимый винтик этой огромной военной машины – мой земляк, танкист А.А. Кондрашкин, дедушка Алексей.

Были ещё ранения (правда, все лёгкие) и новые машины, бои - жаркие и не очень. В них он участвовал уже на тяжёлой САУ – 152. На ней встретил и коней войны в латвийском городе Тукумсе. За границей воевать ему не довелось. В конце войны советские войска прижали к морю крупную группировку немцев, которые не раз пытались вырваться из окружения, но безуспешно. Вот и оказался танкист Кондрашкин в составе группировки, которая держала мёртвой хваткой раненого, но ещё очень опасного хищного зверя.

Затем была демобилизация, родное Лопатино, работа на железнодорожной станции Вослебово осмотрщиком вагонов. В начале 50-х женился. Вместе с супругой воспитали двух замечательных сыновей.

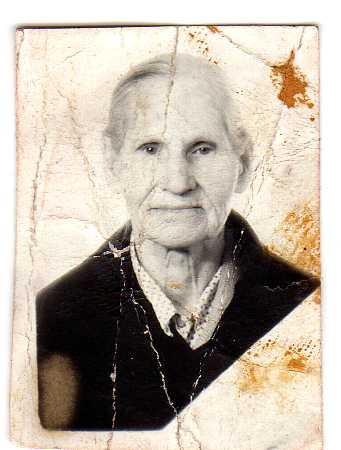

10.Мария Васильевна Алилуева

Началась эта жестокая война для девятнадцатилетней девушки ровно через неделю после её объявления, 29 июня 1941 года, когда она по повестке явилась в военкомат и была направлена в госпиталь, и длилась до самого последнего победного дня - 9 мая 1945 года. А за два года до этого она поступила в медицинское училище, и после завершения учёбы её вместе с другими выпускницами направили ближе к фронту. Направили в составе госпиталя, который формировался в нашем городе. Между тем, фронт стремительно приближался, бои шли ожесточённые, и количество раненых, которых привозили прямо с поля боя, превышало порой все мыслимые пределы.

Работала круглые сутки, уставали страшно, засыпали стоя. Но она всё выдержала , всё перенесла: боль и страдания, кровь и слёзы. А скольким солдатам и офицерам спасла она жизнь!

Тем временем положение на фронте стало стабилизироваться, инициатива постепенно переходила к нашей армии, и немецкие полчища стремительно покатились обратно. Но раненых меньше не стало, и госпиталь с величайшим напряжением работал и день, и ночь. Дел хватало всем, несмотря на то, что обслуживающего персонала насчитывалось в нём более 1100 человек.

… Ряжск, Ковров, Ярославль, Барановичи, Бобруйск - фронтовые вехи эвакосортировочного госпиталя, с которым Марию Васильевну связала военная судьба. А затем была Польша, где госпиталь разделили на две части. Одна осталась на месте, другая, куда попала М.В. Алилуева, продолжала двигаться вперёд, еле успевая за нашими войсками. Перешли границу Германии, сделали небольшую остановку в городе Брумберге и дальше - на Берлин. Войну М.В. закончила в столице поверженного рейха, при взятии которой было столько раненых, что госпиталю хватало работы надолго.

Самое тяжёлое её воспоминание – город Познань и страшная картина крематория, которую медсестра видела своими глазами и никогда не забудет. Справа – гора пепла, а слева ров, куда закапывали тех, кого лагерные печи не успевали «переработать» из-за стремительного приближения советских войск. Людей просто расстреливали и наспех закапывали. Некоторые были ещё живы, и земля после этого ещё долго «дышала».

В Германии М.В. находилась ещё много месяцев , и только в 1946 году вернулась домой. В Скопине в это время находился госпиталь для военнопленных немцев, и в военкомате, узнав, что она медсестра с большим опытом работы, направили её туда. В середине того же 1946 года она в качестве медсестры поехала в Германию сопровождать немецких военнопленных. Через год подобная командировка повторилась, и только в 1950 году госпиталь был расформирован. После этого началась для М.В. по-настоящему мирная жизнь, к которой почти после 10-летнего перерыва пришлось заново привыкать. С работой было проще: все оставшиеся годы была она участковой медсестрой, но надо было думать о жилье, и о семье. Со временем всё пришло. Взяла ссуду и построила дом, вышла замуж, родились дети – мальчик и девочка, и всю жизнь прожила она в родном селе Лопатино.

Вот такая судьба выпала на долю этой простой русской женщины - Марии Васильевны Алилуевой, награждённой медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», воспитавшей двоих детей, ныне окружённой заботой и любовью детей, внуков и правнуков.

11.Сизухина Евдокия Парфирьевна

ВОВ. Горе, страдания, слёзы и потери. Всё это тяжёлым бременем легло на хрупкие женские плечи.

…Да разве об этом расскажешь –

В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть

На женские плечи легла!

Ты шла, затаив своё горе,

Суровым путём трудовым.

Весь фронт, что от моря до моря,

Кормила ты хлебом своим…

Эти слова в полной мере мы можем отнести и к жительнице нашего села Сизухиной (Точилкиной) Евдокии Парфирьевне. Эта скромная женщина родилась в с.Лопатино в 1922 году в большой трудовой крестьянской семье. Когда началась война, ей было 18 лет. На фронт защищать свою Родину ушли отец и три сестры. Их фронтовая судьба оказалась счастливой: все они вернулись живыми домой.

А Евдокия Парфирьевна ковала победу на трудовом фронте. Но самостоятельно работать она начала ещё до войны на торфоразработках. Здесь же встретила и 22 июня 1941 года. Большая часть её трудовой жизни была связана с железной дорогой. Приходилось водить поезда к фронту, охранять провода, быть мастером и учить молодых девчат. Трудно было. Жили в вагонах безо всяких условий. Паёк давали очень маленький. У них, женщин, обмундирование было всё военное: шинель, сапоги, шапка и винтовка. Перевозили важные грузы к фронту и в холод, и в жару. Нередко попадали под бомбёжки, во время которых надо было успеть спрыгнуть с вагона и укрыться. Всю войну сопровождала Евдокия поезда, которые везли на передовую бойцов и различные грузы, а назад – раненых. Сколько бомбёжек, лишений пришлось пережить, что и через много лет при воспоминании о войне щемит женское сердце. Все трудности помогала переносить фронтовая девическая дружба. У неё были 2 подруги, вместе с которыми и бомбёжки не страшны. С ними она прошла всю войну. И день Победы встретили в Польше.

После войны Евдокия вернулась в родное село, вышла замуж за участника войны Сизухина Емельяна. В их семье родилось трое детей: Виктор, Александра, Алексей. После войны работала в колхозе, техничкой в закусочной.

12. Егорова Анна Романовна

Стоит на улице Центральной в с. Лопатино небольшой домик. Прохожие часто видят старую одинокую женщину. В годы войны она трудилась в колхозе, была трактористкой. Это Егорова Анна Романовна. Как часто мы даже не подозреваем, что люди удивительной судьбы, герои живут рядом с нами.

Сама Анна Романовна никогда не считала свою жизнь заслуживающей особого внимания. Просто время было другое: трудное и неспокойное. Работать в колхозе начала в 12 лет. Полола просо, вязала снопы, копала лопатой залуженное поле. Когда подросла , работала на торфоразработках в Шатуре. Но мирная жизнь была прервана войной.

Осенью тревожного 1941 года многие мужчины, не успев убрать хлеб, ушли на фронт. И Анна, недолго думая, решила стать трактористкой. Окончила курсы в Побединской МТС и через 2 недели уже занималась ремонтом стальных коней. Не хватало запчастей, приходилось изготавливать их своими руками.

А в августе 1942 года девушки сели за штурвалы пяти бригадных тракторов. Работали в 2 смены. Поломки исправляли ночью при свете факелов. Но трудный военный хлеб убрали до колоска, знала, что стране он нужен не меньше, чем оружие.

Включившись в 1943 году в соцсоревнование женщин- трактористок, девушки из Побединской МТС ни в чём не хотели уступать знаменитой Дарье Гармаш. Анна перекрывала норму в 1 тыс.га на 75%, за что была удостоена почётного знака «Лучшая трактористка МТС». Ей вручили премию – настенные часы – ходики, сфотографировали на память прямо в поле. Фотография и часы до сих пор самые дорогие семейные реликвии.

А после войны Анна Романовна была награждена медалью «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Её награды - олицетворение мужества и любви к родине простой русской женщины. Хотя как часто мы слышали: у войны не женское лицо.

Идут годы, но подвиги остаются. Ибо вершились они ради жизни на земле.

13.Орешкин Николай Михайлович

Большая крестьянская семья Орешкиных отличалась умением рачительно вести хозяйство. В хозяйстве имелись корова, свиньи, овцы, птица. Николай был старший в семье, поэтому отвечал за выполнение всех родительских поручений. Младшие не сторонились домашних хлопот, равнялись на старшего брата. Тревожное известие о начале войны пришло в каждый дом. Мужиков мобилизовали на фронт, а подростков осенью 41-го направили на строительство оборонительных сооружений.

Вскоре последовало новое распоряжение: направить молодёжь на краткосрочные курсы осмотрщиков вагонов в посёлок Павелец-1. Люди продолжали работать в тылу, жили тревожными известиями с фронта. Войска нуждались в постоянном пополнении бойцами. Многие, раньше имевшие броню, становились в солдатский строй.

Молодые новобранцы – лопатинцы в 43-м уходили на фронт. В их числе был и Николай Михайлович Орешкин. - Вместе с односельчанами оказались в подмосковном Алабино, - рассказывает Н.М.Орешкин, - в учебном артиллерийском полку. Позже получили направление в Красную Пахру, в истребительный противотанковый полк.

Через полтора месяца бойцы уже были на фронте: Николай Орешкин зачислен во взвод управления, а его односельчанин оказался в одном из боевых расчётов пятой батареи. Наступление советских войск продолжалось, впереди были бои за Киев, дважды брали Житомир.

…Долгожданную победу Николай Орешкин встретил на одном из аэродромов Праги (после ранения его направили механиком в лётную часть, которую из поверженного Берлина, бросили на ликвидацию вражеской группировки в Чехословакии). Военная служба младшего командира продолжалась в Австрии. Только в октябре 45 –го года последовал приказ о демобилизации.Был награждён орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», две медали «За боевые заслуги».

Дорога домой оказалась долгой. Первая остановка на Западной Украине, далее – Москва, Узловая. Фронтовики балагурили , затягиваясь самосадом. Наконец подали нужный состав, и молодой сержант занял в нём своё место. Так он добрался до станции Вослебово. Парню повезло. Непростой оказалась дорога пришедших с фронта солдат.

Николай Михайлович несколько лет отдал местному военному гарнизону, на заслуженный отдых его провожали металлурги. Рабочие не скупились на добрые слова.

14. Сергей Васильевич Кузнецов

Родился Сергей Васильевич в 1923 году, в с. Лопатино, так что в 1941 –м ему исполнилось 18 лет. В мирное время пошёл бы служить в армию, а тут сразу на фронт. Поступил в танковую школу в г. Владимире, а после её окончания стал механиком –водителем лёгкого танка Т-70. Часть, где служил Сергей Васильевич , формировалась в г Горьком, оттуда погрузили в эшелон и прямо с ходу бросили в бой. Под Ельцом, где они оказались, шли упорные, ожесточённые бои. Танкисты оказались в самом пекле и понесли тяжёлые потери. Загорелся и танк С.В. Кузнецова, ему чудом удалось спастись. После этого он попал в 56-ю Отдельную танковую бригаду, которую использовали, как правило, на самых опасных и решающих направлениях. Орловско-Курская дуга и была одним из этих направлений. Здесь остаться невредимым было крайне сложно. Сергей Васильевич снова горел. А когда выбирался из своего Т-34, ранили. Даже не знает: немецкая пуля была или своя – такой кромешный ад стоял кругом. Однако ранение было тяжёлое, в шею навылет с повреждением нижней челюсти.

Поезд с ранеными нигде не принимали. Нашлось место только в Новосибирске. После госпиталя снова на фронт, теперь уже в Польшу : наши безостановочно шли на Запад. Тяжёлые, кровопролитные бои под Вислой. Здесь Сергею Васильевичу повезло. Он уцелел и под Вислой, и под Краковом, и на Одере, и под Бреслау, где и закончилась для него война. Правда, танк он потерял ещё один, теперь уже третий, но сам остался жив. За боевые подвиги был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги».

Вскоре Сергей Васильевич вернулся в родное село, где строил вместе с односельчанами мирную жизнь.

15. Александров Николай Дмитриевич

Александров Николай Дмитриевич (1914-2003) войну встретил под Москвой – работал на шоссейной дороге Москва – Киев. « Началась война, наш участок закрыли, рабочих рассчитали. И мы вместе с женой приехали в Лопатино», - вспоминал Николай Дмитриевич, - «5 ноября 1941 года меня отправили на фронт. Нас, новобранцев, человек 500, отправили пешком в Гороховецкие лагеря Горьковской области. Когда добрались до лагеря, нас построили и начали распределять по частям. Я попал в артиллерию. Здесь подучили нас. Одели, обули в солдатское и направили в регулярную часть в г. Ефремов Тульской области. Из штаба приехал лейтенант и всех артиллеристов забрал учиться в артиллерийскую школу на Орловщине. После школы я стал наводчиком, сначала 45 – миллиметрового, а потом 70- миллиметрового орудия. Первое ранение получил в белорусских лесах. Ранен был в правую ногу. Залечил рану – и снова в бой. Имею благодарственное письмо, подписанное Сталиным, - дивизия овладела городом Гомелем. В битве за Гомель получил тяжёлую контузию…

За взятие Гомеля имеет медаль. После этого прошагал Николай Дмитриевич из деревни Пушкино Ярославской области дорогами войны до Восточной Пруссии . Очень тяжёлые бои развернулись здесь, и снова пролилась кровь: получил второе ранение - недалеко от Кенисберга (Калининграда) осколком снаряда оторвало на руке три пальца. Но, наверное, родился под счастливой звездой, ведь если бы это было не так, то не дожил бы он до наших дней. День Победы встретил в госпитале. За второе ранение получил орден Красной Звезды.

Николай Дмитриевич очень трудолюбивый человек. 28 лет трудился на одном предприятии с 1948года по 1976 на стекольном заводе в транспортном цехе, разгружал продукцию. Тяжело было работать на равных со здоровыми напарниками, ведь он – инвалид 2 группы.

Заключение:

Люди должны знать историю своей страны, своей семьи. Стараться по крупицам ее восстанавливать.

Боль сердечная глуше и глуше.

Я себе говорю - держись.

Упокоились воинов души-

Улетели куда-то ввысь.

Там, в лазоревом поднебесье

Будет им и светло и легко.

Нет, они не пропали без вести-

Они спят... здесь... неглубоко...

А над ними плачут родные –

Слёзы капают на цветы.

Спите, воины, спите, родные-

Ведь сбылись и все ваши мечты:

Мир, покой, нет войны и в помине,

Дышим воздухом вместо вас –

Вы не умерли, вы живые

И ныне - и потом, даже после нас.

Получите свидетельство

Получите свидетельство Вход

Вход

Проект для начальных классов "Венок прославленных имён" (0.89 MB)

Проект для начальных классов "Венок прославленных имён" (0.89 MB)

0

0 472

472 25

25 Нравится

0

Нравится

0